Web検索要領やその情報源についてGPT-5に質問したので紹介する。

GPT-5のWeb検索の情報源は、ChatGPT 4oの情報源から変わりましたか。あるいは、情報源を選ぶ基準は変わりましたか。

GPT-5 の回答

現時点(2025年8月)において、GPT-5のWeb検索情報源やその選定基準が GPT‑4oと比較して変化したかどうかについて、以下のように整理して回答します。

GPT-5の情報源について:GPT-4oとの違いは?

共通点

- 両モデルとも、現行のChatGPTとしてWeb検索機能を利用できる点では同様です。

GPT-4oも最新情報取得のためにインターネットへアクセス可能でした (ウィキペディア)。

GPT‑5も引き続きWeb検索機能を持ち、検索結果を活用して回答の精度を高めています (OpenAI, ウィキペディア)。

主な変更点・強化ポイント

- GPT‑5は「より正確で信頼性の高い応答」に注力しており、検索結果の精度向上に寄与しています。具体的には、検索で得た情報に基づき応答の事実誤り率を大幅に低減(約45〜80%減)しています (OpenAI)。

- GPT‑5は、「重要な情報源をより厳選し、裏付けのある回答を優先する」傾向が明確化されていますが、具体的な外部ソースや選定プロセスについては、OpenAIからの詳細な言及は現時点では確認されていません。

情報源選定基準の変化は?

現段階では、OpenAI側から「情報源の選定基準そのものがGPT‑5で変わった」と明示された記述は確認できません。ただし、以下の進展が確認されています:

- 誤情報(ハルシネーション)の抑制に注力しており、その改善は情報源の扱いにも反映されている可能性があります (OpenAI)。

- GPT-5では、Web検索を含む外部情報の活用により、回答の裏付け・説明性・内容の正確性の強化が図られています。

まとめ(箇条書き)

| 項目 | 要点 |

|---|---|

| Web検索の使用 | GPT-4o同様にWeb検索を使用可能。 |

| 精度向上 | GPT-5は回答の誤情報率を大幅削減し、より信頼性の高い応答を提供。 |

| 情報選定基準 | 明確な基準変更の公式記載は未確認だが、精度改善の実現のために選定プロセスが強化された可能性あり。 |

もっと深掘りしたい場合には、「特定の分野でのGPT-5のWeb検索の挙動比較」や「裏付けを伴った回答の生成ロジック」などについても調査できますので、お気軽にどうぞ。

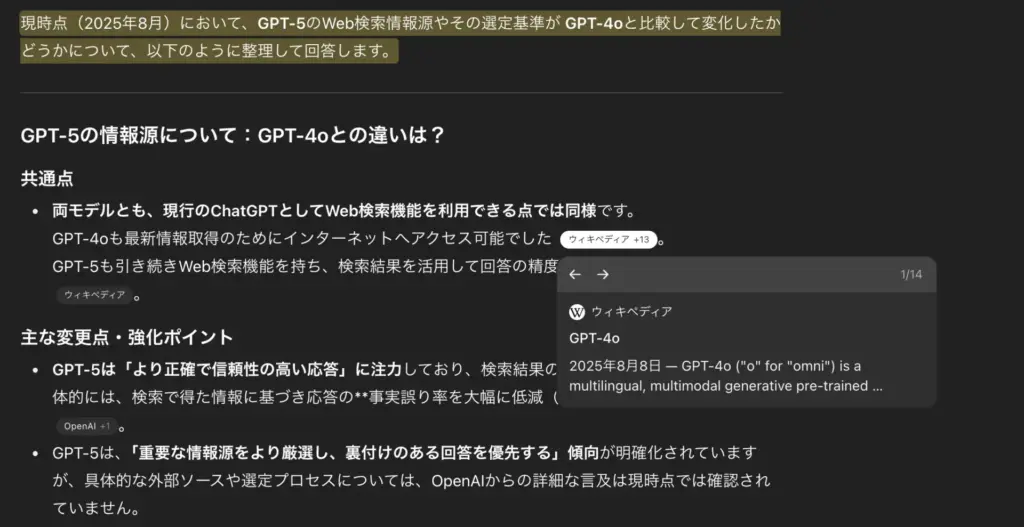

添付画像(下記画像)では、「ウィキペディア +13」の箇所にマウスオーバーすると、一部の文がマーキングされます。これについて説明してください。また、14件の参照元(情報源)があるということですが、どのような基準によって、その並び順を決めていますか。最初に表示されている参照元を一番重要視しているということですか。

下図のように「ウィキペディア +13」の箇所にマウスオーバーすると、「現時点(2025年8月)において・・・回答します。」の箇所がマーキングされる。また、参照元の追加情報が表示され、「→」をクリックすると、次の参照元が表示されるので、確認すべき参照元かを判断しやすい。

GPT-5 の回答

画像に表示されている

- 「ウィキペディア +13」の部分は、その文章や文節に紐づく参照元(情報源)のうち、最初の1件と残りの件数を示しています。

- マウスオーバーでマーキングされるのは、「この部分はこれらの情報源を基に生成された」ということを視覚的に示すためです。

参照元の並び順の基準

- 一般的に、この種のUI(ChatGPTのWeb検索機能や一部ブラウザ拡張)では、重要度の順ではなく「内部的に処理した検索結果の中で最初に参照した順」や「結び付けられた順」で並んでいます。

- そのため、一番最初に表示されている参照元が必ずしも最も重要視されているとは限りません。

- 並び順は、以下のような要素で決まる場合があります。

- 検索で最初に取得されたページの順(検索エンジンのランキング順)

- 回答生成時に最初に引用処理された順

- 内部的な関連スコア順(ただし公開されていない)

「14件の参照元」が意味すること

- 1件目(ここではウィキペディア)+他13件 で、その部分の回答の裏付けに利用されたページが14件あったという意味です。

- ただし14件すべてが等しく文章全体に寄与しているわけではなく、モデルは文ごとや文節ごとに重みを変えて情報を組み合わせています。

もしご希望であれば、この参照元リンクの表示ロジックやマウスオーバー時のマーキング仕様について、内部動作イメージを図解でお見せできます。

下記の調査を行う場合について、Web検索の挙動と、裏付けを伴った回答の生成ロジックを比較してください。つまり、調査の内容やジャンルによって、Web検索の挙動、情報源の選択要領、裏付けの方針を変えているかを教えてください。

・Arduino IDEのスケッチプログラム

・日本の関西地方で視聴できるアニメ番組(ネット配信される番組を含む)

・知的財産関連の法律や訴訟事件

・Steamで配信されているゲームのコンテンツ

GPT-5 の回答

了解。ジャンルごとに、Web検索の挙動/情報源の選び方/裏付け(根拠提示)の方針がどう変わるかをまとめます。結論から言うと、内容に応じて“かなり変えます”。下の表が全体像、その後に補足です。

全体比較(挙動・選定・裏付け)

| 対象 | 検索の挙動(いつ・どう探すか) | 情報源の優先順位(例) | 裏付けの方針(出し方) | 典型的な落とし穴と対策 |

|---|---|---|---|---|

| Arduino IDEのスケッチ | 毎回検索。ボード/ライブラリのバージョン依存が大きく、仕様が変わりやすい | ①公式ドキュメント(Arduino Reference、ボード/ライブラリのREADME・リリースノート) ②メンテ中のGitHub Issues/PR ③信頼性の高い技術ブログ | 一次情報(公式・ソースコード行)への短い引用+該当行リンク。必要なら関数シグネチャや最小再現コードを提示 | 古い記事のコピペ、互換ライブラリの混同。→ バージョン明記・該当commit/リリースタグを必ず示す |

| 関西で視聴できるアニメ(配信含む) | 必ず検索。時刻・地域・配信権が日々変わる | ①局公式サイト/EPG(在阪キー局・BS)②配信プラットフォーム公式(配信ページ/ヘルプ) ③製作委員会/公式X | 局公式・配信ページを番組ごとに併記。地域・日時・見放題/都度課金を明記、更新日を表示 | 非公式まとめ/過去情報/地域外番組。→ 局名・チャンネル・配信窓の明記、権利の注意 |

| 知的財産の法律・訴訟 | 必ず検索+複数ソース照合。法改正・判決は変動 | ①官報/政府・省庁サイト、e-Gov法令、裁判所公開資料 ②判例データベース③大手法律事務所の解説 | 条文番号・事件番号・期日を明記。二次解説は補助に留め、原典URLを先頭に。免責(一般情報)を添える | 国や年度違いの条文引用、ブログの誤訳。→ 法域(日本/米国等)・改正日を必ず書く |

| Steam配信ゲームのコンテンツ | 基本検索。DLC・対応OS・価格・規制が頻繁に更新 | ①Steam公式ストア/ニュース/パッチノート ②公式サイト/公式X ③大手メディア(一次情報へのリンクあり) | ストアページと最新パッチノートを並記。日付・ビルド番号を添える。価格は通貨と地域を明記 | リーク/噂、地域制限の見落とし、旧DLC情報。→ ストア地域(JP)と更新日時を記載 |

もう少し具体的に:挙動と生成ロジック

1) 検索の挙動(トリガーと深さ)

- 不安定・時刻依存(アニメ放送/配信、Steam、法改正・判例)

→ 毎回検索必須。検索クエリは「対象 + 地域/法域 + 日付/シーズン + “site:公式ドメイン”」で一次情報に寄せる。 - 技術コード(Arduino)

→ ボード名/コア/ライブラリのバージョンをキーに深掘り。検索→該当ライブラリのリポジトリのタグまで潜って確認。

2) 情報源の選定要領(スコアリングの考え方)

- 一次性>権威性>新しさ>整合性の優先で重み付け。

- 一次性:条文・公式ストア・公式README・公式放送表。

- 権威性:政府機関、裁判所、プラットフォーム運営、メンテ中のOSS。

- 新しさ:更新日時、リリースノートの日付。

- 整合性:複数の一次情報が矛盾しないかのクロスチェック。

- 並び順は「重要度」+「ユーザー文に直結する根拠」で決め、同一の答えを支える冗長リンクは削る(多すぎると可読性が落ちるため)。

3) 裏付け(根拠提示)の方針

- 引用は必要最小限(25語以下)、基本は要約+出典リンク。

- 可変要素(時間・価格・地域・バージョン)は必ず明記し、“確認日”を添える。

- 相反情報があるときは“見解A/B”として両論併記し、一次資料にリンク。

出力の形も変えます(例)

- Arduino:

- 出力=最小再現スケッチ+依存ライブラリ名/バージョン+README該当行リンク。

- 失敗時はエラーメッセージの正規表現で原因分岐(未定義シンボル/型不一致/互換性)。

- アニメ編成:

- 出力=番組ごと表(局/チャンネル・放送日時・配信サービス・見放題/都度課金・更新日)。

- 地域:“関西(地上波は大阪/兵庫/京都/滋賀/奈良/和歌山)”の扱いを明示。

- 知財法務:

- 出力=条文引用(条・項)+判例(裁判所・事件番号・日付・要旨)+一次資料リンク。

- 免責:「一般的情報であり法的助言ではない」。

- Steam:

- 出力=タイトル/DLC/対応OS/日本価格(JPY)/年齢レーティング/最新パッチ日の表。

- “地域制限・年齢制限により表示が異なる場合あり”を明記。

まとめ(運用ポリシー)

- ジャンルで検索戦略を切り替え(コード=バージョン最優先/編成・ストア=最新日付最優先/法務=原典最優先)。

- 一次情報を核にし、二次情報は補助。

- 裏付けは短い引用+出典リンク+更新日/法域/バージョンの3点セット。

- 相反情報は併記し、判断材料をユーザーに残す。

必要なら、上の運用ポリシーをチェックリスト化して、あなたの調査ワークフローに落とし込むテンプレも作れます。

GPT-5の情報源(参照元)とPerplexity Proの情報源(参照元)の違いを説明できますか

GPT-5 の回答

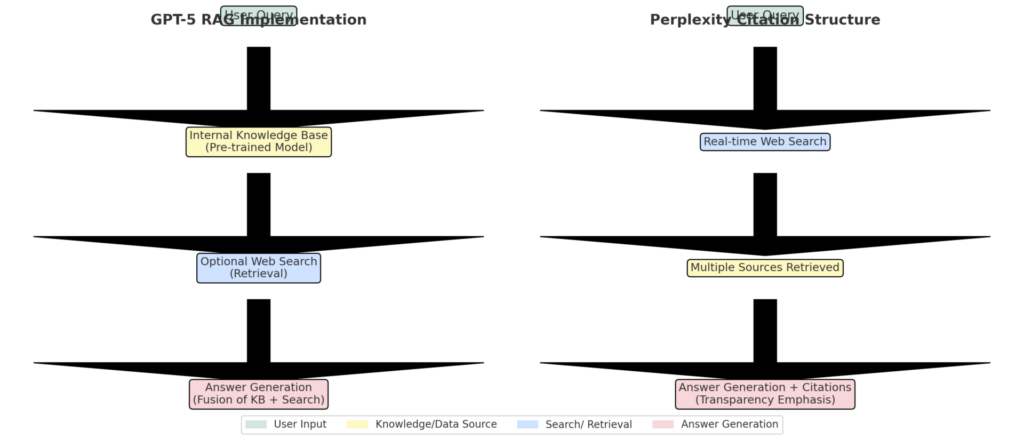

はい、GPT‑5(ChatGPTに搭載される大規模言語モデル)と Perplexity Pro の情報源および参照のやり方には、設計思想や動作の違いが存在します。以下に整理します。

GPT-5(ChatGPT)の情報源の特徴

- 主に学習済みモデルによる応答生成が中心で、必要に応じてWeb検索(RAG手法)も併用しますが、日常的な応答は内部知識ベース(大規模事前学習データ)によって生成されます。

- 実時間Web検索時も、一部に切り替えて応答精度向上に利用する場合がありますが、基本的には事前学習に依存する設計です。

- 例えばGPT‑5は高速・高精度な推論モデルで、内蔵された知識と必要に応じて外部検索を組み合わせる仕組みとされています。(ウィキペディア)

Perplexity Pro の情報源の特徴

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)を核とする設計で、「リアルタイム検索」→「生成/要約」による応答が中心。

- 常に外部Web情報にアクセスし、引用付きで回答。Pro版では複数のAIモデル(GPT‑5、Claude 4.0 Sonnet、Gemini 2.5 Pro、Sonarなど)を選択して利用できます。(Perplexity AI)

- ユーザーインターフェースで「出典(引用元)」が明示される点も、Perplexity Proの大きな特徴です。(Reddit)

主な相違点の比較表

| 特徴 | GPT-5 │ Perplexity Pro |

|——|——–|——————|

| 主な情報源 | 事前学習済みデータ(内部知識) | リアルタイムのWeb検索結果 |

| 使用時の戦略 | 内部知識で構成→必要に応じて検索を補助 | まず検索 → 複数ソースから要約生成 |

| 参照表示 | 通常、ソースは明示されない | 各回答に引用付き(透明性重視) |

| モデルの選択 | 単一設計の大規模モデル | Sonar, GPT-5, Claude 4, Geminiなど複数選択可能 |

| 設計思想 | 「生成」重視、柔軟で広範な知識対応 | 「情報源の明示+正確性」重視の検索特化型 |

出典・引用情報の中身

- Perplexity Pro

- リアルタイムWeb検索をしながら生成し、ユーザーには引用付きで提示されます。引用元は複数まとめて提示される場合が多く、視覚的にも透明性を重視しています。(economictimes.indiatimes.com, medium.com)

- GPT-5(ChatGPT)は検索利用時に「参照元がある」とは限らず、その回答の根拠は隠蔽されていることが一般的です。一部のケースでは出典リンクが表示される仕様もありますが、Perplexityのように完全に露出するタイプではありません。

まとめ

- GPT-5の強み:膨大な学習データに基づく発想の柔軟さ・生成力

- Perplexity Proの強み:検索時の透明性とソースの明示、情報の正確性重視

それぞれの使いどころは異なるため、「信頼性や裏付け重視」ならPerplexity Pro、「創造・対話の自然さ・発想」ならGPT-5という選択指針が有効です。

ご希望なら、GPT-5のRAG実装やPerplexityの引用構造の具体的な可視化図などもご用意できます。

GPT-5のRAG実装やPerplexityの引用構造の具体的な可視化図を作成してください。

GPT-5 の回答

GPT-5のRAG実装とPerplexityの引用構造の比較図を作成しました。

思った以上に、調査の内容やジャンルによって、Web検索の挙動、情報源の選択要領、裏付けの方針を変えている。この点を考慮した質問を投げれば、より要求にあった回答を早く得られるかもしれない。

まだ、GPT-5とPerplexity Proを併用する必要はありそう。

GPT-5 関連記事