ChatGPTのAIをGitHubと連携させて使う場合、CodexでGitHubと連携する環境を作る場合や、GPT-5でコネクター経由でGitHubを使う場合がある。本記事では、これらの利用方法の違い、使い分け要領を調べた。

(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。

CodexとGitHubの連携環境を構築する手順については下記記事を参照

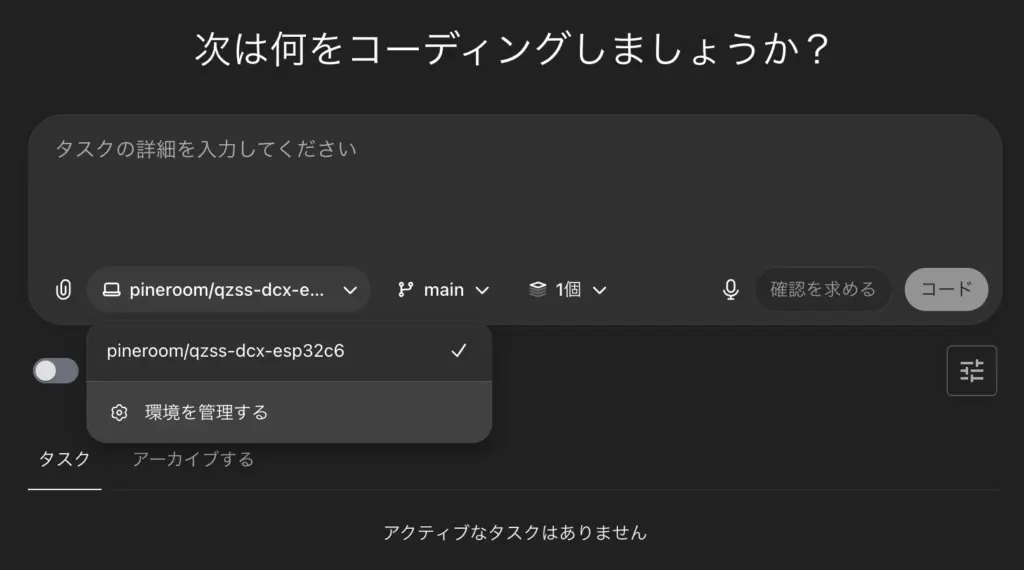

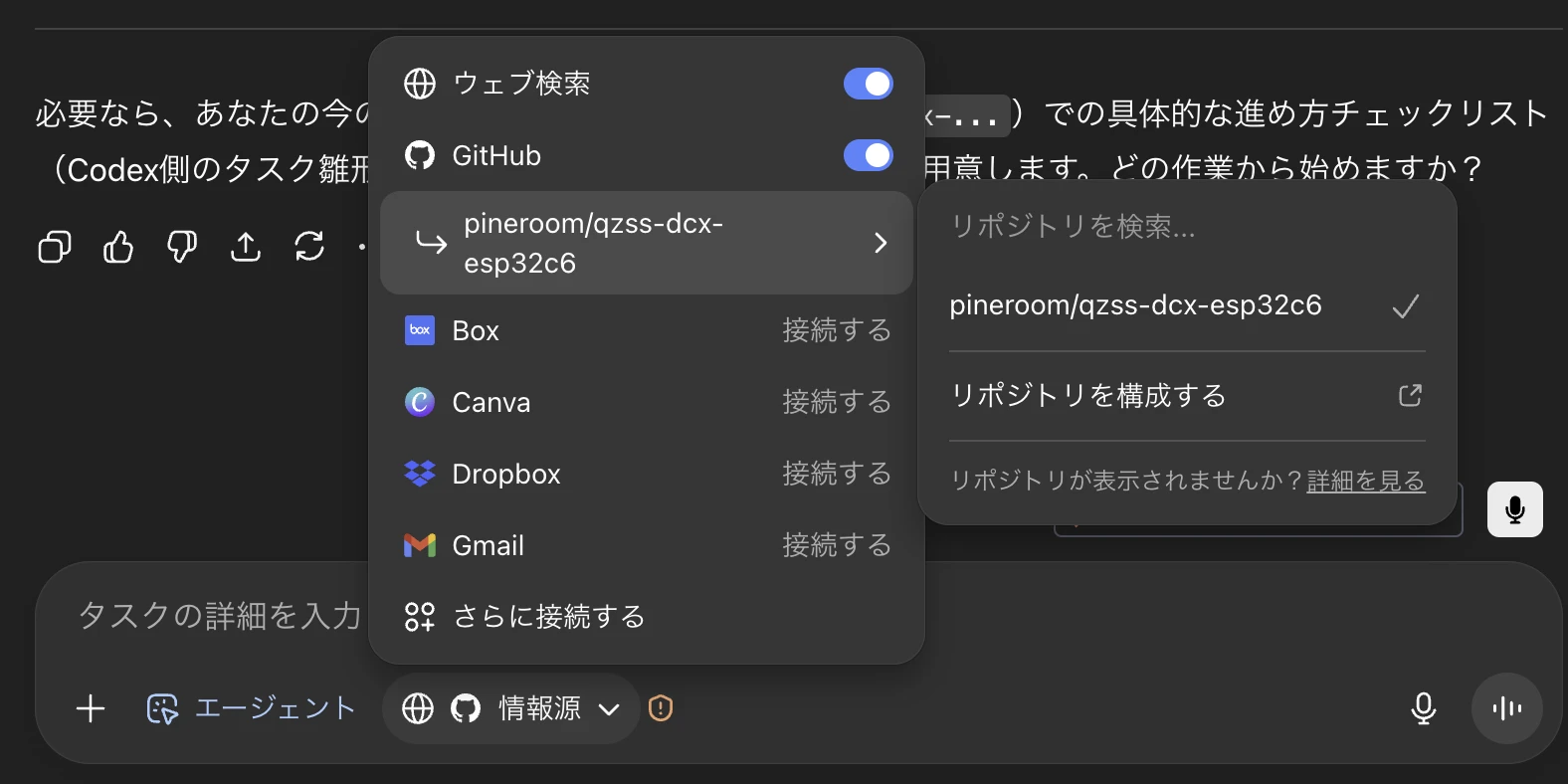

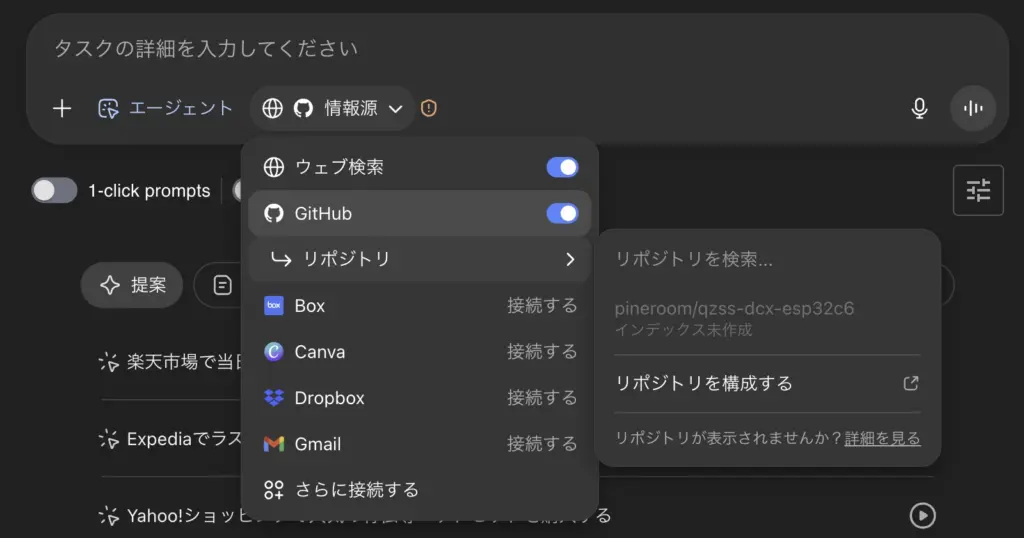

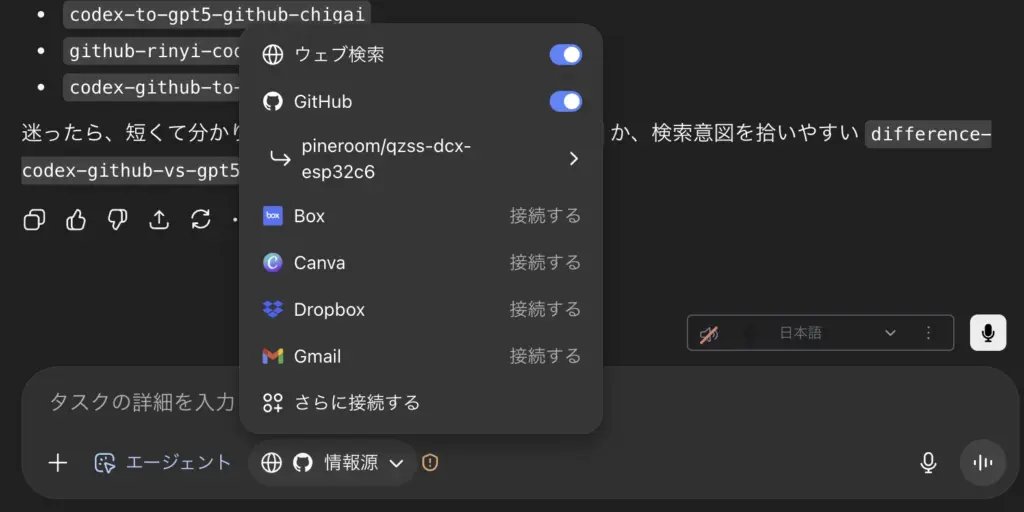

添付画像(下記画像)で、1つはCodexの画面でGitHubと連携した環境の画面、もう1つはChatGPT 5 Thinkingのエージェントモードでコネクターを使ってGitHubの特定のリポジトリを情報源として追加した場合の画面です。

2つの環境はどのように違うのですか。使い分け方を教えてください。

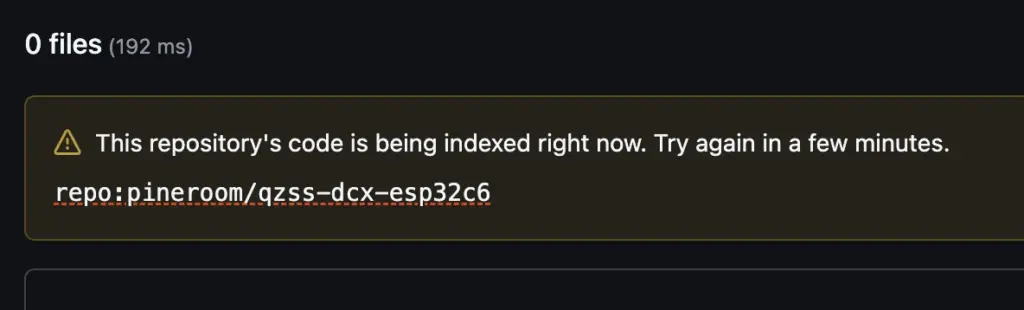

GitHubのコネクターが使えるようになるまでには少し時間がかかる点に注意。

使えるようになる前は下記の画面・メッセージが表示される。

「インデックス未作成」と表示され選択できない

インデックス作成を指示

GPT 5 Thinking の回答

2つの環境の違い

| 観点 | Codex (コーディング用ワークベンチ) | ChatGPT 5 Thinking:エージェントモード+GitHubコネクタ |

|---|---|---|

| 主目的 | コードの生成・編集・実行・PR作成までを一気通貫で行う | リポジトリを情報源として参照し、説明・要約・設計レビューなどの思考支援 |

| GitHub連携 | GitHub App/OAuthで読書き(ブランチ作成、コミット、PR、Issue操作など) | コネクタ経由で基本は読み取り中心(特定ファイルの内容や履歴を読んで回答に活用) |

| 実行環境 | Codex側の実行サンドボックス/ローカル連携(コマンド実行、テスト、ビルド) | 実行はしない(コードは書くが、実行・テスト・PRは手動またはCodex側へ移送) |

| 作業単位 | 「タスク」を作成し、リポジトリとブランチを指定して変更を適用 | その場のやり取りで調査・設計・レビューを反復し、必要なら結果をコピーして適用 |

| バージョン選択(画像の「1個のバージョン」) | 同一タスクの候補案数(1〜4)を並行生成して比較・採用 | なし(通常は1回答。必要なら「別案も」と依頼) |

| 向いている作業 | リファクタ、バグ修正、コード追加、テスト修正、PR作成まで | 仕様整理、設計案比較、コード解説、ドキュメント化、レビューポイント列挙 |

| リスク/権限 | リポジトリへ書き込みが発生。セキュアモード等の制御あり | 読み取り中心なので安全。誤操作での直接コミットは基本発生しない |

まとめ:

「実際にリポジトリを変える」なら Codex、

「考える・調べる・要約する」なら エージェントモード+GitHubコネクタ が最短です。

使い分けの実践ガイド

- 小さな修正/即PRまで持っていきたい

- Codex を開く → 対象リポジトリ&ブランチ選択 →(必要なら)「2〜3個のバージョン」で比較 → 気に入った案を適用→テスト→コミット→PR。

- ポイント:案数を増やすほどトークン消費は増えます。微修正は「1個」で十分。

- 設計レビュー/調査/コード読解を先に固めたい

- エージェントモード+GitHubコネクタで「このファイルの設計意図を要約」「Xの箇所のバグ原因候補を列挙」「移行計画のWBSを作成」など思考出力を得る。

- 固まったら、Codexにタスクとして渡して実装へ。

- 広範囲のリファクタや分岐の多い実装方針を比較したい

- まずエージェントモードで方針A/B/Cの比較表・影響面・移行手順を作らせる。

- 方針決定後、Codexで複数バージョン生成(2〜4)→最良案を適用。

- 安全第一で始めたい(書き込みは怖い)

- まずはエージェントモード(読み取り中心)で検討→フォークやドラフトPRをCodexに作らせる流れに。

典型ワークフロー例

- バグ修正:

- エージェント:ログと該当ファイルから原因仮説を3つ →

- Codex:修正パッチを「2個のバージョン」で生成 →

- テスト→コミット→PR作成。

- README整備や設計ドキュメント:

- エージェント:コードを読み要約・章立て作成 →

- Codex:docs/ に追加し、リンクをREADMEへ差し込み→PR。

- 大規模リファクタ:

- エージェント:影響範囲、段階移行プラン、リスクを整理 →

- Codex:ステップ1の変更だけを適用(小さく切ってPRを連続作成)。

よくある疑問

- 「エージェントモードでもPRは作れる?」

→ 基本は参照(読み取り)用途です。PRまで自動化したいならCodexを使うのが前提。 - 「Codexの‘バージョン’はGitのバージョン?」

→ いいえ。同一依頼に対する候補案の数です(複数案を横比較するためのスロット)。 - 「誤コミットが心配」

→ Codexではレビュー画面で差分確認→承認してから適用・コミットできます。心配ならまず別ブランチやフォークを指定。

Codex側のタスク雛形とエージェント側の質問テンプレも用意してください

了解です。コピペしてすぐ使える形で、Codex側の「タスク雛形」と、エージェント側の「質問テンプレ」を用意しました。

({{こういうカギ括弧}}は差し替えポイントです。最小セット→標準→拡張の順に網羅度が上がります。)

GPT 5 Thinking の回答

Codex用:タスク雛形

1) 最小(小修正やホットフィックス向け)

# タイトル

{{短い要約}}(例:UART初期化のNULLチェック追加)

# 目的

{{なぜ必要か / 期待する改善}}

# 対象

リポジトリ: {{owner/repo}}(例:pineroom/qzss-dcx-esp32c6)

ベースブランチ: {{main|develop}}

作業ブランチ: {{fix/xxx}}(なければ作成)

# 変更範囲

ファイル: {{path/to/file}}

関数/箇所: {{symbol or Lxx-Lyy}}

# 受け入れ条件(必須)

- {{テスト or 実行手順}}が再現し、{{期待結果}}になる

- 既存のテストはすべて緑

- diffは最小限で副作用なし

# テスト手順

1) {{コマンド/手順}}

2) 期待結果: {{...}}

# 出力

- PR(タイトル:{{...}}、本文に背景/再現/修正方針/テスト結果/リスク)2) 標準(機能追加・小規模リファクタ)

# タイトル

{{機能 or リファクタ名}}(例:SHT40の例外耐性を強化)

# 背景/問題

{{現状・課題・ユーザー影響・ログの要点}}

# ゴール

{{成功状態の定義}}(例:センサ取得失敗時でも周期処理が止まらない)

# スコープ

含む: {{実装・テスト・ドキュメント}}

含まない: {{今回扱わないもの}}

# 受け入れ条件(必須)

- {{ユニット/結合/手動}}テスト観点がすべて満たされる

- 既存機能の回帰なし

- ログ/エラー文言が一貫

- ドキュメント更新済み(README/CHANGELOGなど)

# 設計メモ(簡潔)

- アプローチ: {{A/Bの中でAを採用}}、理由: {{...}}

- 代替案: {{...}}(却下理由)

# 実装ステップ

1) ブランチ作成 → 下書きPR

2) {{ファイル/関数}}を修正

3) テスト追加/更新

4) ビルド/実行/計測

5) ドキュメント更新

6) PR本文に結果/スクショ/ログ添付

# テスト

- 再現: {{手順}}

- 確認: {{期待値、閾値}}

- 失敗時のログ例: {{...}}

# リスクとロールバック

- リスク: {{...}}

- 早期検知方法: {{メトリクス/ログ}}

- ロールバック手順: {{revertまたはfeature flag off}}

# 出力

- PR(テンプレ↓を本文に使用)PR本文テンプレ(本文コピペ用)

## 背景

{{課題・影響・再現}}

## 変更概要

- {{主な変更1}}

- {{主な変更2}}

## テスト

- 手順: {{...}}

- 結果: {{ログ/スクショ/数値}}

## 互換性/リスク

- 破壊的変更: なし/あり(詳細)

- 既知の制限: {{...}}

- ロールバック: {{手順}}

## その他

- 関連Issue/議論: #{{id}}3) 拡張(中〜大規模:設計比較・段階導入)

# タイトル

{{大きめのテーマ}}(例:ドライバ層の抽象化とセンサー差し替え)

# 目的/KPI

- 可読性/結合度/テスタビリティの改善

- KPI: {{ビルド時間/フットプリント/失敗率/カバレッジ%}}

# 方針比較(A/B/C)

- A: {{概要・メリデメ・移行コスト}}

- B: {{...}}

- 採用: {{A/B/C}}、理由: {{...}}

# スコープ分割(段階導入)

- Phase1: {{土台整備}} → PR1(安全)

- Phase2: {{機能移行}} → PR2(影響中)

- Phase3: {{清掃/最適化}} → PR3(最終)

# 設計詳細

- API/IF: {{関数シグネチャ/構造体}}

- 依存関係: {{どこから呼ばれるか}}

- エラーハンドリング/ログ方針: {{...}}

# 非機能要件

- パフォーマンス: {{閾値}}

- メモリ/フラッシュ: {{上限}}

- 可観測性: {{メトリクス/ログキー}}

# 検証計画

- 自動: {{ユニット/結合/静的解析}}

- 手動: {{デバイス実機テスト手順}}

- 計測: {{スループット/レイテンシ/消費電力 など}}

# 出力

- 各Phaseで独立PR(小さく安全にマージ可能)エージェント用:質問テンプレ

A) バグ調査(最小)

目的: {{症状}}の原因特定と修正方針の候補化

対象Repo: {{owner/repo}}(例:pineroom/qzss-dcx-esp32c6)

手がかり: {{ログ/再現手順/最近のコミット or PR番号}}

やってほしいこと:

1) 症状から原因仮説を3つ列挙(根拠と該当コード位置も)

2) 最小修正案を2案(副作用/リスク比較つき)

3) 再現用コマンド/手順と期待結果の整理

出力形式: 箇条書き+該当行リンク(相対パス/行番号可)

制約: 既存APIの破壊的変更は避けるB) 変更差分レビュー(PR/コミットの要点抽出)

目的: PR #{{番号}} の妥当性とリスク評価

観点:

- 仕様整合: 要件/期待動作とズレがないか

- 回帰リスク: 依存箇所/影響範囲

- エラーハンドリング/ログの一貫性

- テスト: カバレッジとケース抜け

- パフォーマンス/メモリ

やってほしいこと:

1) 5つの観点でGood/Concernを要点化

2) 重大度(High/Med/Low)を付与

3) 必須修正の提案パッチ(擬似コードで可)C) 設計レビュー(方針A/B比較)

目的: {{機能/構成}}の実装方針 A/B の比較

前提: {{現状/制約/非機能要件}}

やってほしいこと:

- A/Bの構造図(テキストでOK)とデータフロー

- メリデメ(短期/長期コスト)

- 失敗モードとフェイルセーフ

- 段階導入プラン(Phase1→2→3)

- 推奨結論と採用基準(KPIで評価)

出力: 箇条書き中心、最後に「採用判断のチェックリスト」D) パフォーマンス/リソース診断(組込み寄り)

対象: {{ボード/MCU/センサー}}、ビルド設定: {{...}}

やってほしいこと:

1) ボトルネック候補(CPU/IO/ロック/割込み/ヒープ)

2) 軽量化案(データ構造/バッファ/周期/ログ抑制)

3) 測定計画(何を、どう測り、合格基準は何か)

4) 既存コードのホットスポット行を列挙

出力: 「即試す3手」「時間があれば5手」に分けるE) ドキュメント整備(README/設置手順/トラブルシュート)

目的: {{利用者}}が10分で動かせるREADME整備

やってほしいこと:

- Quick Start(依存/セットアップ/ビルド/実行)

- よくある失敗と対処(Q&A形式で5件以上)

- 実機テストのスクショ/ログ例の配置案

- 構成図(テキスト図)とフォルダツリー

出力: PR本文に貼れるMarkdown断片F) マイグレーション計画(API/ライブラリ更新)

目的: {{依存ライブラリ/SDK}} 更新の安全導入

やってほしいこと:

- 影響範囲と互換性切れの洗い出し

- 段階移行(flag/compat層/並走期間)

- リスク/ロールバック手順

- 完了条件(計測/モニタリング/リリースチェックリスト)補助:使い分けの目安(1行リマインダー)

- まず考える/比較/要約 → エージェント

- 確定した変更を適用/テスト/PR → Codex

- 大きめ変更は「エージェントで設計→CodexでPhaseごとに小PR」

すぐ使える例(あなたのリポジトリ名を組み込み)

Codex最小タスク例

# タイトル

SHT40読み取り失敗時のリトライ導入

# 目的

周期取得が一度の失敗で停止しないようにする

# 対象

リポジトリ: pineroom/qzss-dcx-esp32c6

ベースブランチ: main

作業ブランチ: fix/sht40-retry

# 変更範囲

src/sensors/sht40.cpp の read() 周辺

# 受け入れ条件

- テスト手順の1〜3で連続リトライが動作し、ログに WARN→INFO の順で出る

- 既存テストすべて緑、バイナリサイズ増加は+10KB以内

# テスト手順

1) センサー未接続で起動 → WARNログが1回/周期以内

2) 復帰後に取得成功 → INFOログと正しい値

3) 5分間の連続運転でフリーズなし

# 出力

- PR(背景/変更概要/テスト結果/リスク/ロールバック)エージェント質問例(バグ調査)

目的: 「稀に温湿度が -45.0/0.0 になる」原因特定と修正方針

対象Repo: pineroom/qzss-dcx-esp32c6

手がかり: 起動1〜2分後に発生、I2Cバス共有、ログ添付あり

やってほしいこと:

1) 原因仮説を3つ(I2C衝突/初期化順/例外未処理など)と根拠のコード行

2) 最小修正案を2つ(副作用/回帰リスク評価つき)

3) 再現手順と期待結果を整理(失敗時ログ例も)

出力は箇条書きで。iPhoneでも、エージェントとCodexを使い分けられますか

GPT 5 Thinking の回答

はい、iPhoneでもそれぞれを用途に応じて使い分けられます。公式ヘルプによると、エージェントモードはチャットGPTのWeb版だけでなく、モバイル(iOS/Android)やデスクトップ版でも利用できます。エージェントは「複雑なオンラインタスクを推論・調査しながら実行する」ためのモードで、ウェブサイトの操作やドキュメント閲覧、外部データソースへのアクセスなどを代行してくれます。

一方で、Codexは「AIによるコーディング支援エージェント」であり、コードの追加・修正・レビューやテストの実行をクラウド環境で行うためのツールです。OpenAIの公式ブログでは、Codexが「ターミナルやIDE、Web、GitHub、そしてChatGPTのiOSアプリでも動作する」と明言されており、Plus/Pro/Business/Edu/Enterpriseプランに含まれると説明されています。

つまり、ChatGPT iOSアプリでは以下のように使い分けが可能です。

- タスクの種類が非コーディング(Web検索、ファイルの要約、フォーム入力など)→ エージェントモードを選択します。ツールメニューから「エージェント」を選ぶだけで利用できます。

- ソフトウェア開発関連のタスク(コードの追加・修正、バグ修正、Pull Requestの提案など)→ Codexを選択します。

iOSアプリ内のコードボタンから新しいCodexタスクを開始し、結果を確認してレビューできます。

なお、エージェントモードとCodexはそれぞれ独立したツールで、同じチャット内でも目的に応じて切り替えられます。ただし、モバイル版では一部の接続機能やインタフェースがWeb版と異なる場合があるので、利用できる機能はアプリのツールメニューで確認してください。

iPhoneでは、長いプロンプトを入力するには実用的ではありません。

iPhoneで指示する内容としてどのようなものが適当かを、

Codexの場合と、エージェントの場合でそれぞれ提案してください

GPT 5 Thinking の回答

了解です。iPhoneでは「短指示+材料(スクショ/ログ/ファイル指定)」が基本です。

長文は避け、要点だけを伝えましょう。

下にCodex向けとエージェント向けの“短くて実用的”な指示例をまとめます。

共通のコツ(iPhone向け)

- 音声入力で「句読点」も口述:「変更点。3つ。テストはそのまま。」

- 定型文ショートカット(iOSのテキスト置換)で「

m;→目的:」「t;→対象:」など。 - 材料は添付:スクショ/ログ/エラーメッセージ/対象ファイル名だけ付ける。

- Yes/Noで絞る:最後に「2案まで」「PRはドラフト」「差分最小で」など制約を一言。

- 短い構文:「目的:」「対象:」「制約:」「出力:」の4語だけ使う(各1行)。

Codex向け(実装タスクの短指示)

すぐ使える最小テンプレ(1〜3行)

- バグ修正

「目的: SHT40の読み取り失敗時にリトライを入れて停止回避。

対象:src/sensors/sht40.cppのread()。

出力: 最小差分でドラフトPR、テストは現状維持。」 - 小機能追加

「目的: ログにI2Cリトライ回数を出す。

対象:drivers/i2c_util.*。

制約: 既存ログ形式維持・サイズ+10KB以内。

出力: PRと変更点3行の要約。」 - リファクタ(安全運転)

「目的:utils/time.cppの重複関数を1つに統合。

制約: 挙動不変・命名そのまま。

出力: コミット1つ・PR本文にBefore/After行数。」 - テストだけ追加

「目的:sht40の失敗時リトライのユニットテスト1件。

対象:tests/sht40_retry_test.cppを新規。

出力: 失敗時ログの期待値をPR本文に。」 - ビルド修正(CI赤対応)

「目的: CIのesp32c6ビルドエラー解消。

材料: (スクショ/ログ添付)

出力: 原因1行+パッチ、ドラフトPR。」

超短縮コマンド風(10〜15語目安)

- 「

sht40.cppリトライ実装→最小diff→ドラフトPR」 - 「I2C例外の文言統一→既存ログ形式維持→PR」

- 「CI赤解消。原因1行+修正1コミット」

上記回答には、「CI赤解消」等の言葉が含まれているので追加質問した。

課金が発生する可能性があるので注意。また、使用するストレージの制限がある可能性あり。

質問:「CI」とは何ですか

<GPT 5 Thinkingの回答(抜粋)>

「CI」は Continuous Integration(継続的インテグレーション) の略です。

リポジトリに変更(プッシュ/PR)が来たとき、自動でビルド・テスト・静的解析などを走らせて、壊れていないかを常に検証する仕組みを指します。GitHubなら多くは GitHub Actions のワークフローとして動きます。

質問:「CI」は、GitHub Actionsの有料の契約をしていないと使えないのですか

<GPT 5 Thinkingの回答(抜粋)>

いいえ、GitHub Actionsは“別契約がないと使えない”ものではありません。

基本は各プランに含まれており、料金が発生するかは使い方で決まります。

・公開リポジトリ:標準のGitHubホステッドランナーを使う限り、無料です。(GitHub Docs)

・非公開リポジトリ:プランごとに無料分の分数(minutes)とストレージが付き、

超えた分のみ従量課金です(毎月分数はリセット)。(GitHub Docs)

・セルフホステッドランナー(自前マシンで実行):実行分は無料(ストレージ等は別途)。(GitHub Docs)

・各プランの目安(例):Free=月2,000分、Pro/Team=月3,000分、Enterprise=月50,000分

(いずれも Actions minutes・公開は無料継続)。詳しい内訳は公式の表を参照。(GitHub Docs)

要するに、「Actions自体はプランに含まれていて使える」 → 非公開でGitHubホステッドをたくさん回すと無料枠超過で課金、公開や自前ランナーなら無料という整理です。(GitHub Docs)

エージェント向け(調査・要約・方針決め)

最小テンプレ(1〜3行)

- 原因仮説出し

「目的: -45.0/0.0が稀に出る理由を3仮説。

材料: (エラーログ画像/抜粋)

出力: 該当行と根拠を箇条書き。」 - 実装方針の比較

「目的: SHT40の例外処理 A/B 比較。

制約: 既存API不変。

出力: どちら推奨か+採用条件箇条書き。」 - PRレビュー要点だけ

「目的: PR #123 のリスクだけ抽出。

観点: 回帰/性能/ログ。

出力: High/Med/Lowで3点。」 - READMEの骨子

「目的: 10分で動かせるREADME骨子生成。

出力: 見出し案と手順5項目。」 - デバッグ手順の設計

「目的: I2C衝突の切り分け手順を3段階で。

出力: 計測ポイントと合格基準。」

超短縮(ワンフレーズ)

- 「このログから原因TOP3と根拠を」

- 「A/B方針、採用基準付きで1ページ要約」

- 「PR#123のリスクだけ3点」

“短指示”の質を上げるミニ材料(どれか1つでOK)

- スクショ1枚(赤枠でエラー部)

- ログ3行(最小限)

- 対象ファイル名(パス1つ)

- 制約ワード(「差分最小」「API不変」「ドラフトPR」)

- 数値目標(「+10KB以内」「50ms以下」)

失敗しやすい書き方(避ける)

- 抽象語だけ:「改善して」「いい感じに」

- 目的不明:「とりあえず修正」

- 材料なし:ログ/対象ファイルゼロ

- 出力不明:「後は任せる」→「PRで」「要点3行で」などを必ず付ける

iPhone運用の時短テク

- テキスト置換(設定→一般→キーボード→テキスト置換)

m;→目的:、t;→対象:、c;→制約:、o;→出力:

- 音声入力でテンプレ読上げ:「目的 。SHT40の… 。出力 。ドラフトPR。」

- ショートカットで「最新スクショを直近のチャットに添付」アクションを作る

GPT 5 Thinkingに追加質問したところ、上記ショートカット作成は、iOSの制約上できない旨回答され、代わりの下記2案が回答された。

代わりに共有シートでChatGPTを選ぶか、クリップボード+ChatGPT起動で素早く貼り付ける運用が現実的です。

方法A:共有シートでChatGPTへ送る(最短で確実)

・ショートカットを作成

・ショートカットApp → 右上「+」→ 名前例「最新スクショを共有」

・「アクションを追加」→「写真」→「写真を検索(Find Photos)」

・フィルタを追加 → アルバム = スクリーンショット

・並べ替え → 撮影日時 / 降順(新しい順)

・制限 → 1枚

・(任意)「マークアップ」で赤枠・モザイクを素早く入れたい場合

・「共有」(または「共有シートを表示」)を追加

<実行方法>

・ショートカットを実行 → 共有シートが出る → ChatGPT を選択

・ChatGPTアプリ側で添付プレビューが開くので、そのまま送信

※アプリ仕様上、既存の特定スレッドを自動指定は不可。

必要なら、ChatGPTアプリ内でそのスレッドに移動して貼り直すか、方法Bをどうぞ。

方法B:クリップボード+ChatGPTを開く(特定スレッドに貼りたい派)

・ショートカットを作成

・新規ショートカット → 名前例「最新スクショをコピーしてChatGPT」

・「写真を検索」(アルバム=スクリーンショット / 撮影日時降順 / 1枚)

・「クリップボードにコピー」(画像をコピー)

・「Appを開く」 → ChatGPT を指定

<運用>

・先にChatGPTで目的のスレッドを開いておく

・本ショートカットを実行 → ChatGPTが前面に → ペーストして送信

<使い方>

「このチャットに画像を貼りたい」という明確な宛先があるときに便利

(共有シートだと新規スレッドになりがちなので回避)。

Codexの場合と、エージェントの場合で、費用を比較してください

GPT 5 Thinking の回答

はい。最新の公式ヘルプの条件にもとづき、Codex と エージェント(Agent Mode)の“費用の考え方”を並べて比較します。※ユーザーはPlusプラン想定。

結論(短く)

- どちらも基本は「プラン内に含まれる」機能です。

- 課金差が出やすいのは Codex:ローカル/クラウド実行の使用上限や、

(必要なら)APIキーで超過分を実行→API従量課金になる点。 - エージェントは“月あたりメッセージ数”の上限で管理(Plusは月40メッセージ)。

超過での追加従量は基本なし(再開まで待つ運用)。

料金の見え方(要点比較)

| 項目 | Codex | エージェント |

|---|---|---|

| 位置づけ | コーディング専用エージェント(Plus/Pro/Business/Edu/Enterpriseに含まれる) | 複雑タスクを実行するモード(Plus/Pro/Business/Enterprise/Eduに含まれる) |

| 上限の単位 | 実行モードごとの使用上限 (Plus例:ローカル30–150 msg/5h、 クラウドは当面「寛容な上限」) | 月あたりメッセージ数(Plus:月40) |

| 超過時 | そのウィンドウがリセットされるまで使えない。 必要ならAPIキーでローカル追加実行=API従量課金 | 使えなくなるだけ (追加従量課金の記載なし) |

| 追加コストの発生源 | (任意)APIキーでの追加ローカル実行=API料金が発生/Business等の柔軟価格ではクレジット購入の記載あり | 追加従量の記載なし。 タスクは通常5–30分で完了(時間は目安で課金とは直結せず) |

| 付記 | Codexは Web/IDE/CLI/クラウドで動作 (iOSアプリでも可) | エージェントは Web/モバイル/デスクトップで利用可能 |

(追記)

上表付記の「モバイル」はChatGPTのモバイルアプリ(iOS/Android)、

「デスクトップ」はChatGPTのデスクトップアプリ(macOS/Windows)を指すとのこと。

使い分けの費用観点アドバイス

- 細かい頻度の高い実装タスク:Codex(ローカル実行中心)→ Plusでも1セッションあたりの上限が比較的多いので回せます。

- 長めの自動調査やWeb操作を任せる:エージェント → 月40メッセージ(Plus)を温存しつつ、1つのリクエストでまとまった作業を実行。

- 上限に頻繁に当たる場合:

- CodexならAPIキーでローカル追加実行=API従量課金(必要なときだけ)

- エージェントは上限超過時は待つ運用(追加従量の公式記載なし)。

- ビジネス/エンタープライズでの重作業:Codexは柔軟価格(クレジット)による増枠が可能。エージェントはプランごとの月上限で運用。

出典

- ChatGPT Agent(機能・上限・対応デバイス)

- Codex(含まれるプラン、実行形態、使用上限、超過時のAPI従量)

- Codexの対応面(iOS含む動作環境の記述)

必要なら、あなたのPlusプラン前提での“月内に回せる現実的な作業配分(Codex vs エージェント)”を、想定ユースケース(週○本の小修正、月○回の調査)で試算して表にします。

CodexでGitHubと連携する環境を作る場合と、GPT-5でコネクター経由でGitHubを使う場合の違いについて基本的な部分は明確となった。iPhoneから小タスク投入を実践したい。