ChatGPT Atlas入門:何ができる?どう始める?

GPT 5 Thinkingで調査し、AI検索の仕組み、アイコンの意味、プライバシー設定、Agent Modeの要点をまとめて解説。

(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。

ChatGPT Atlasについて教えてください

GPT 5 Thinkingの回答

以下は、最新情報ベースのざっくり解説です(日本時間2025年10月22日)。

ChatGPT Atlasとは?

OpenAIが公開した“ChatGPT内蔵”の新しいWebブラウザ。

ページ横に常時出せるサイドバーで、閲覧中のページを要約・比較・抽出したり、フォーム入力やサイト内移動まで手伝うのが特徴です。

macOS版から提供開始(Windows/iOS/Androidは順次)。(OpenAI)

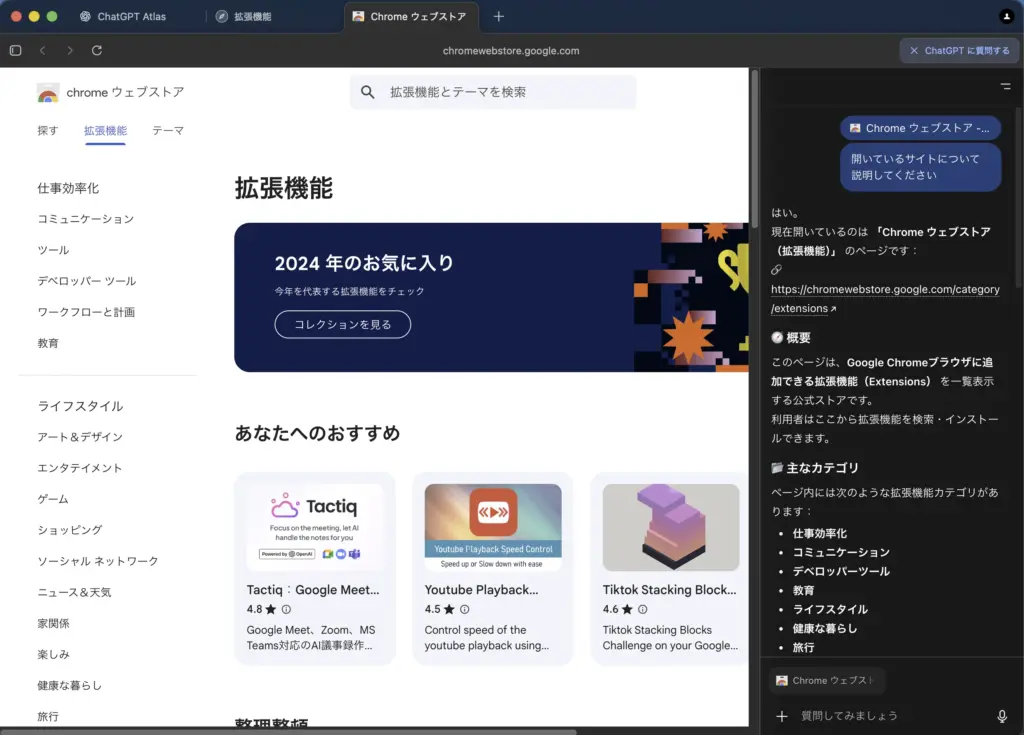

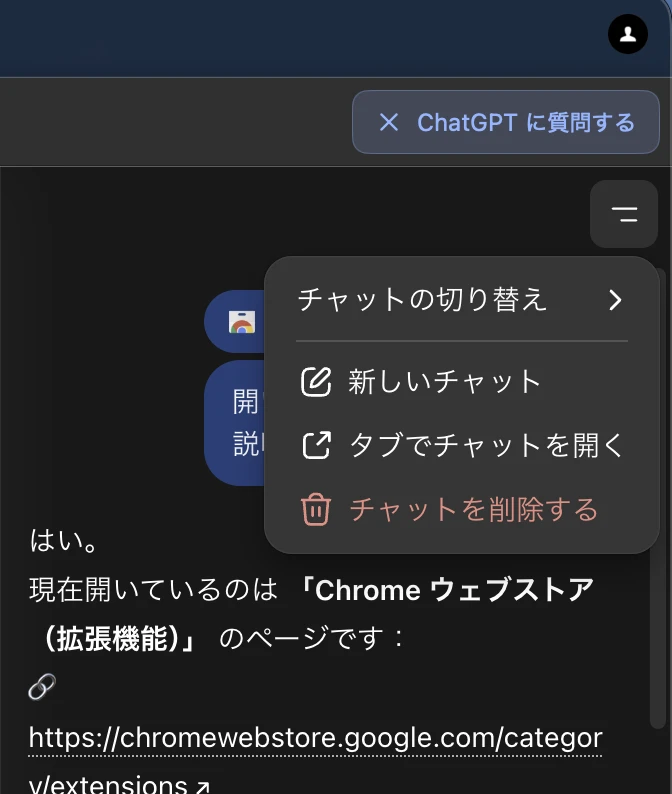

画面1の右上の2本線のアイコンをクリックし、「タブでチャットを開く」をクリックすると、画面2の画面が別タブで開く。

アイコン別の役割(ホーム/検索する/画像/動画/ニュース)

上部の5つのタブは、表示・要約の最適化が異なります。

検索はテキスト中心の要約、画像はスクリーンショット等からの要点抽出など、用途に合わせて切り替えます。

添付画像(画面2)の上部の5つのアイコンについて教えてください。

アイコンのツールチップは、左から、ホーム、検索する、画像、動画、ニュースです。

GPT 5 Thinkingの回答

ツールチップの並び(ホーム/検索する/画像/動画/ニュース)に対応して、それぞれの役割と使いどころを短くまとめます。

1) 🏠 ホーム

- 役割:ChatGPTの通常ホームビューへ。最近の会話・ピン留め・テンプレ(定型プロンプト)にアクセス。

- 使いどころ:新しいタスクを始める/直近の会話を再開する。

2) 🌐 検索する

- 役割:AtlasのWeb検索+要約ビュー。任意のキーワードやURLで調べ、サイドバーで要点抽出・比較ができる。

- 使いどころ:「この製品の良し悪しを3点で」「このページと◯◯を比較」などの検索・比較・要約。

- 注意:サイトごとにページ可視性(閲覧許可)がOFFだと内容を読めません。

3) 🖼 画像

- 役割:画像を投入して質問するビュー。スクショ/写真/図表から説明・要点抽出・書き換えを依頼できる。

- 使いどころ:仕様書の表の読み取り、UIの改善提案、グラフの要約など。

4) 🎞 動画

- 役割:動画コンテンツにフォーカスした検索・要約ビュー(対応サイトでは要点サマリ/章立て抽出など)。

- 使いどころ:長尺動画の要点5つ、タイムスタンプつき要約、関連クリップの検索。

5) 📰 ニュース

- 役割:ニュースに特化した検索・要約ビュー。複数ソースを横並びで見出し比較/論点整理。

- 使いどころ:最新動向のキャッチアップ、賛否の論点対比、出典つきサマリ。

便利な使い方メモ

- 比較は「検索する」から:

このページと https://… の違いを要約して - 閉じたタブの参照:

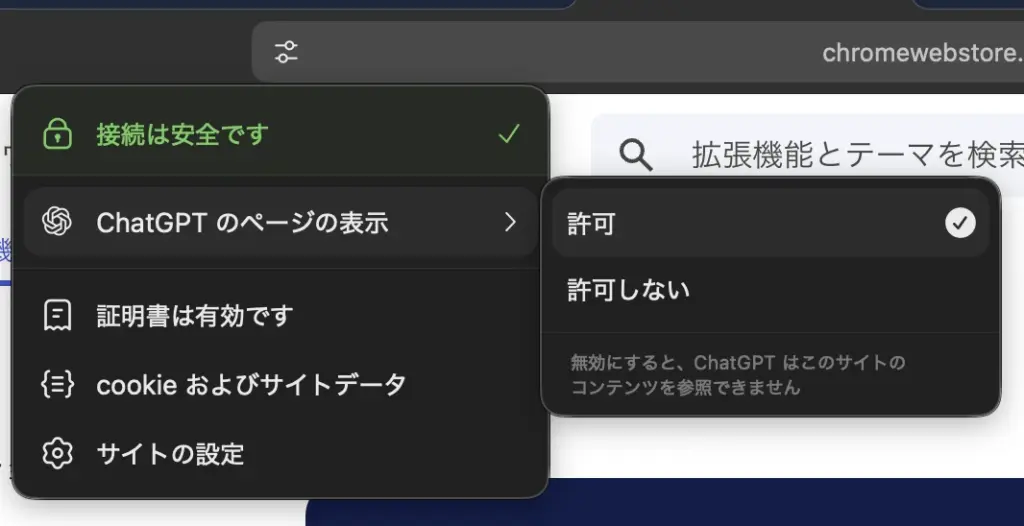

さっき閉じた◯◯のページを開き直して、価格と仕様を表で比較 - 可視性の確認:アドレスバー付近のトグルで、そのサイトをChatGPTに読ませる/読ませないを切り替えられます。

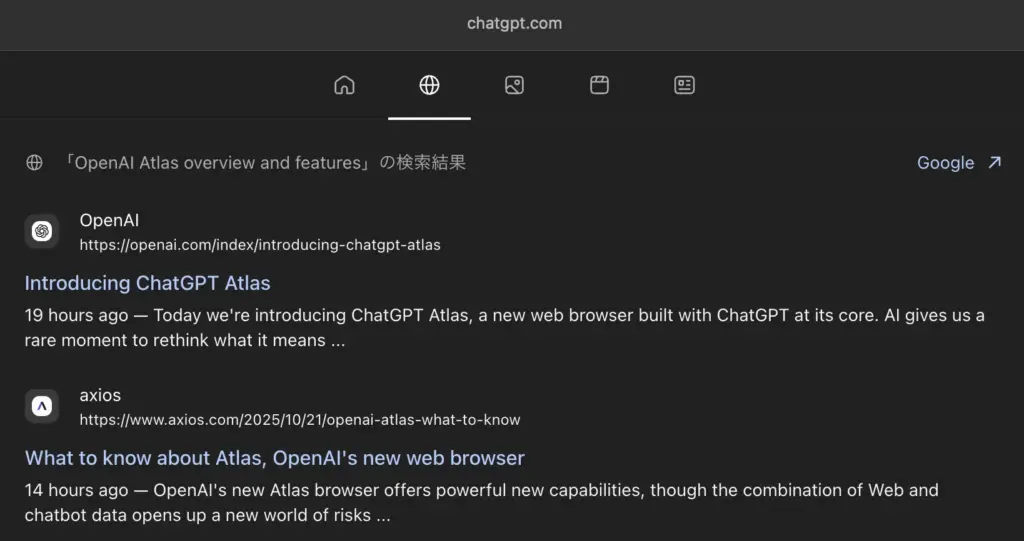

「検索する」はGoogleか?

結論はNO。

Atlas独自のAI検索で、右上の「Google」は外部検索へのショートカットです。

添付画像(下記画像)のように、Atlasのプロンプト入力画面で、上部の「検索する」というツールチップのアイコンが選択されている画面で、検索結果が表示されています。この検索結果表示画面の検索エンジンについて教えてください。

GPT 5 Thinkingの回答

結論:その画面はAtlas(Ask ChatGPT の“検索する”ビュー)独自のAI検索です。

右側の「Google」リンクは、同じクエリを外部のGoogle検索で開くためのショートカットであり、いま見えている一覧自体はGoogleの検索結果ではありません。

仕組み(ざっくり)

- Atlas側でクエリを受け取り、Webページを直接取得→要約→関連性で並べ替えた結果をカード(サイト名・URL・抜粋)で表示します。

- 上部タブ(ホーム/検索する/画像/動画/ニュース)は、それぞれAtlas内の専用ビューで、画像・動画・ニュース向けに抽出・要約の方法が変わるだけです。

- 各カードは出典サイトへのリンクになっており、必要なら右上の「Google」を押せば外部の純粋なGoogle検索に切り替えて照合できます。

どう見分ける?

- ランキングや抜粋がGoogleの並びと一致しないことが多い(Atlasは要約重視の並び)。

- 画面右上に「Google」ボタンが出ている(=今はAtlasの結果を見ているサイン)。

- 一部結果に要約や“Sources/出典”表示が付く(AI要約の証拠)。

補足

- 外部検索エンジン(Google)へのリンクは便宜上の併設です。Atlasの検索そのものがGoogle/Bing等の“中継”というわけではありません。

- もし常にGoogleの結果を見たい場合は、アドレスバーで直接検索するか、右上リンクで開く運用が確実です。

主な機能(ハイライト)(サイドバー対話/Agent Mode/メモリとプライバシー)

- サイドバーでのインページ対話

開いているページを離れずに、要約・比較・再執筆・データ抽出が可能。分割ビューでWebと対話を並べて操作できます。(ChatGPT) - Agent Mode(プレビュー)

旅行リサーチ、買い物、予約、ドキュメント編集などの“オンライン作業”をAtlas上で自動化・代行。

現時点ではPlus/Pro/Business等の有料層が対象の先行機能です。(Lifewire) - メモリ(記憶)活用とプライバシー設定

既定で学習利用はオプトアウト。

任意で「ブラウザメモリ」をONにすると、過去の会話や文脈をまたいだ支援が強化されます。(ガーディアン)

提供状況・対応プラン

- まずはmacOS向けダウンロード提供。

今後、Windows/iOS/Androidに拡大予定。(ChatGPT) - Agent Modeはプレビュー段階でPlus/Pro等の有料ユーザー向け(範囲は今後変わる可能性あり)。(Lifewire)

始め方(macOS)(導入手順/ログイン/インポート/注意点)

- ダウンロード → アプリケーションに移動

- ChatGPTアカウントでログイン

- 既存ブラウザからブックマークや履歴のインポート可

- キーチェーン許可を求められる場合あり

公式の「Get started」手順が公開されています。(ChatGPT)

既存ブラウザとの違い(要点)

- “別タブのChatGPT”ではなく“ブラウザそのもの”にChatGPTを組み込んだ設計。

ページ上での要約・抽出・編集・自動操作まで一気通貫。(OpenAI) - AIブラウザ競争(Perplexity/Google等)に正面参入。

Chrome対抗の位置づけとして各社が比較報道。(The Verge)

プライバシーとデータ

- ブラウジングデータの学習利用は既定でオフ。

ユーザーが細かく制御できる設計。(ガーディアン)

想定ユースケース(例)

- ニュース記事の要点抽出→関連ソース比較→保存メモ化

- ECで仕様比較→クーポン適用→注文までの自動化(Agent Mode)

- SaaS管理画面からのレポート抽出→Googleドキュメントに追記(Agent Mode)

(上は機能説明と各社デモ報道に基づく一般例)(Lifewire)

公式情報・レビュー

最新の主要報道はこちら(要点追跡にどうぞ):

Atlas解説ページの内容

添付画像(下記画像)は、下記URLのページ(Atlas解説ページ)の記載内容ですが、それぞれの画像について、何を行っている画面かということと、説明文の解説をお願いします。

https://chatgpt.com/ja-JP/atlas

GPT 5 Thinkingの回答

了解です。添付の4枚それぞれについて、

①「画面で何をしているか」→ ②「右(または左)側の説明文の意味」→ ③「補足(ポイント/制約)」の順でまとめます。

1枚目:商品ページ+サイドバー要約

① 何をしている画面?

ECサイト(靴の商品詳細ページ)を開き、右側の ChatGPTサイドバーで「この靴はマラソンに向く?」と質問→ ページ本文を読んで、長所・短所・代替候補まで要約しています。

② 説明文の解説

「どのウィンドウからでもChatGPTサイドバーを開いて、記事を要約したり、製品を比較したり、表示中または閉じたばかりの任意のサイトのデータを分析できます。」

= サイドバーは今見ているページはもちろん、直前まで見ていたページも参照して要約・比較・抽出ができる、という訴求です。

③ 補足

- サイトごとに「ページ可視性(このサイトを読んでよいか)」の許可が必要。OFFだと要約は動きません。

- 比較は「このページと https://… を比較して」など、URL指定も可。

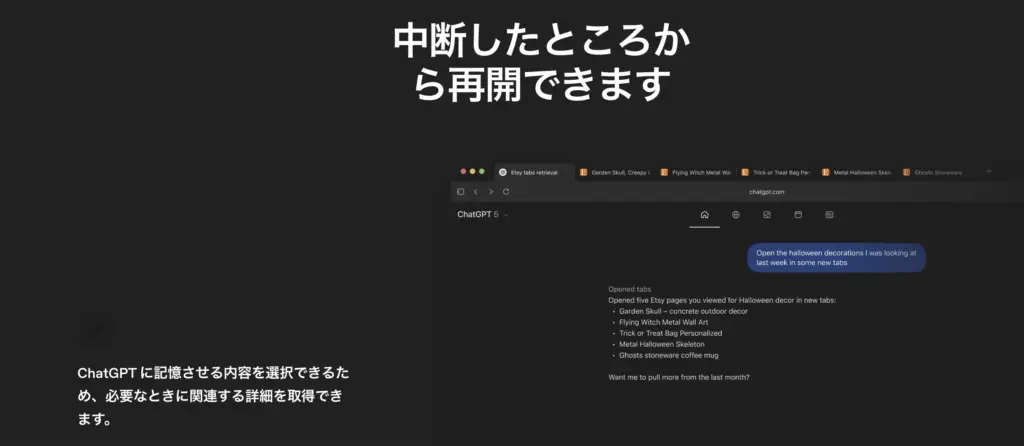

2枚目:中断した調査を“タブ再現”で再開

① 何をしている画面?

ChatGPTに「先週見ていたハロウィン装飾のページを新しいタブで開いて」と指示 → 直近履歴から該当ページを複数タブとして再オープンしています(リスト表示もあり)。

② 説明文の解説

大見出し:「中断したところから再開できます」

小テキスト:「ChatGPTに記憶させる内容を選べるため、必要なときに関連する詳細を取得できる」

= ブラウザメモリを使うと、過去の閲覧文脈を持ち越し、必要時にページ群を呼び戻せるという意味です。

③ 補足

- 何でも保存されるわけではなく、メモリのON/OFFやサイト単位の許可で制御できます。

- プライバシー重視なら、まずは「必要なサイトだけ許可」で始めるのが無難。

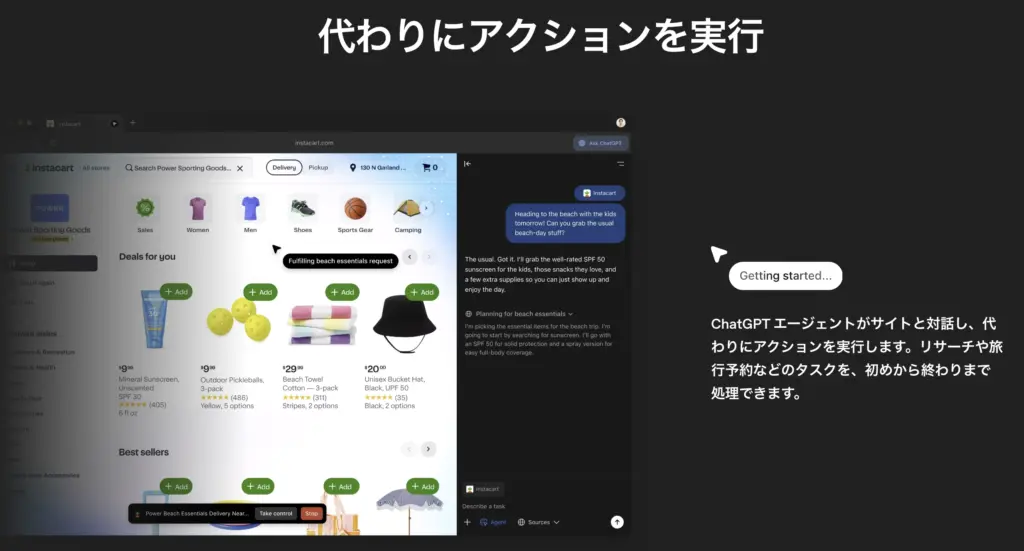

3枚目:エージェントがサイト上で代行操作

① 何をしている画面?

食料品EC(Instacartの例)で、ChatGPTエージェントが会話しながら商品を探し、カートに追加するなどの代行アクションを実行。下部のバーに「Take control / Stop」などの制御ボタンも見えます。

② 説明文の解説

大見出し:「代わりにアクションを実行」

本文:「ChatGPTエージェントがサイトと対話し、代わりにアクションを実行します。リサーチや旅行予約などのタスクを、初めから終わりまで処理できます。」

= いわゆる Agent mode の説明。指示→探索→選択→投入まで一連の作業を任せられる、という訴求です。

③ 補足

- 実行前の確認プロンプトや金額上限を設けておくと安全。

- 最初は「下書き・カート投入まで」で試し、決済/予約の確定は手動にする運用が安心です。

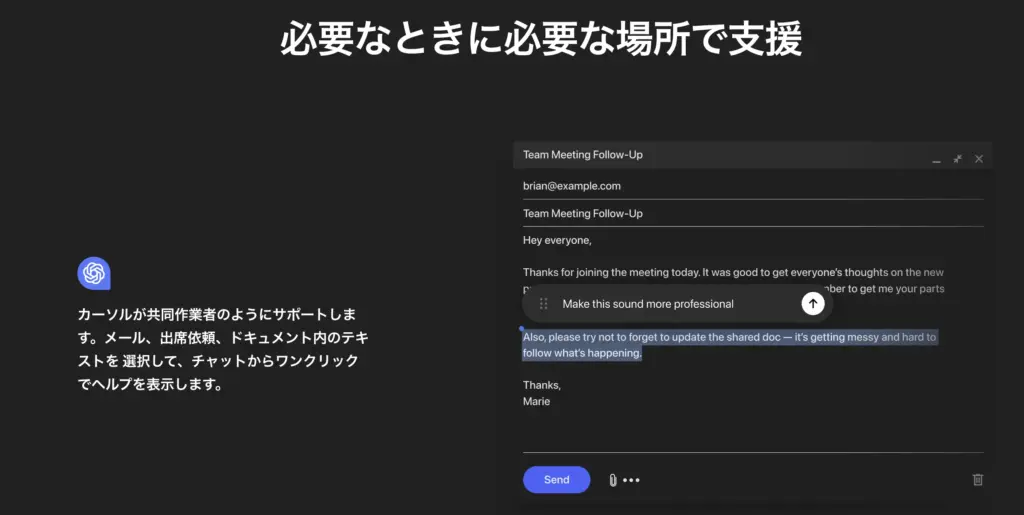

4枚目:必要な場所での“インライン支援”

① 何をしている画面?

メール作成画面で文を選択し、「もっとプロっぽくして」とワンクリックで頼む → ChatGPTがその場で書き換え候補を提示するインライン編集支援の例です。

② 説明文の解説

大見出し:「必要なときに必要な場所で支援」

本文:「カーソルが共同作業者のようにサポート。メール、出席依頼、ドキュメント内のテキストを選択して、チャットからワンクリックでヘルプを表示」

= 入力欄や編集可能な領域(contentEditable)上で、書き換え・要約・文体調整などを即適用できる、という説明です。

③ 補足

- これはフォーム内テキストの置換支援であり、WebサイトのHTMLファイルそのものを更新する機能ではありません。

- 企業ドキュメント等では、丁寧語・敬体や禁則(固有名詞/機密)をカスタム指示に入れておくとブレにくくなります。

閉じたばかりのサイトの指定方法

1枚目の画像で、「閉じたばかりの任意のサイトのデータを分析できる」と記載されていますが、そのサイトをどのように指定するのですか

GPT 5 Thinkingの回答

できます。指定のしかたは主に4通りあります。用途別にサンプル文も付けます。

1) URLを直接渡す(最も確実)

- サイドバーに URLを貼り付けて指示します。

例:このページと https://aerionshoes.com/product/… を比較して、違いを3点で要約して

2) ページの名前/ドメイン/キーワードで指名する

- 「さっき閉じた◯◯のページ」「昨日の楽天の〇〇商品」など、タイトルやサイト名で呼び出します。

例:さっき閉じたAerion ShoesのWMNS Aerion Runner 8.1の商品ページを参照して、今見ているページとスペックを比較して

3) Atlasの「最近見たページ/開いていたタブ」リストから選ぶ

- サイドバーに「Opened tabs / Recently viewed」などの候補リストが出るので、そこから対象をクリックして比較・要約させます。

例:先週見ていたハロウィン装飾のEtsyページをいくつか開き直して、価格帯と素材で一覧表にして

4) “開き直してから”分析させる(再オープン命令)

- まず再度タブを開かせる→サイドバーで分析。

例:昨日閉じたAmazonのモバイルバッテリーの候補を3件、タブで開き直して。開いた3件の容量/重量/価格を比較して

うまく指定できない時のチェック

- ページ可視性:そのサイトが「ChatGPTに見せてよい」になっているか(OFFだと読めません)。

- ブラウザメモリ:過去ページの呼び戻しや横断比較を使うなら、Browser memoriesをON(サイト単位の許可でも可)。

- ログイン必須ページ:会員サイトや決済画面は、再ログイン後に読ませる必要があります。

- プライベート(シークレット)表示:そのウィンドウは記憶しない設定の場合があります。必要ページは通常ウィンドウで開くのが安全。

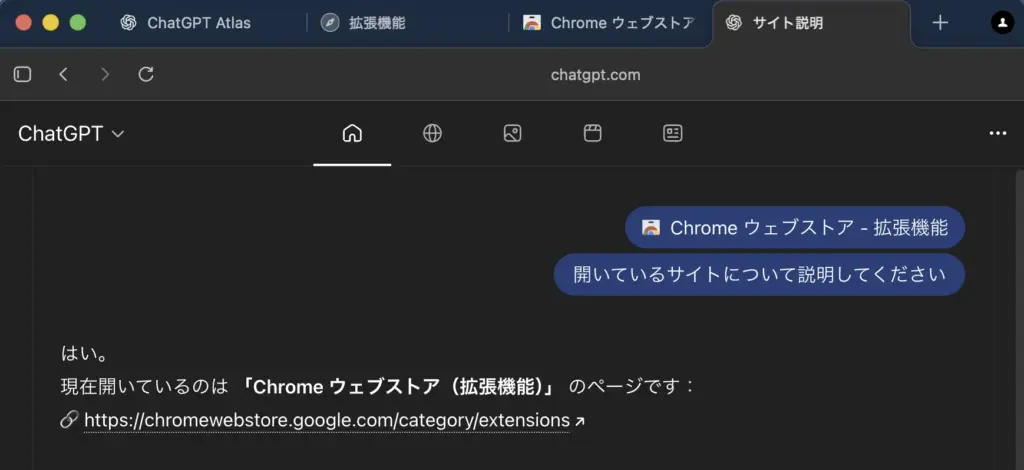

Atlasは、chromeの拡張機能を使えるのですか

GPT 5 Thinkingの回答

結論:(通常のブラウジングでは)使えます。

Atlas は Chromium ベースのブラウザで、一般的な拡張機能エコシステム(=Chrome拡張)を前提とした作りです。

実際、外部レポートでも “tabs/bookmarks/extensions を備える” と明記されています。(OpenAI Help Center)

ただし注意が2点あります。

- Agent Modeの制限

Agent(自動操作モード)の“権限”は別枠で、Agent自身は拡張機能をインストールできません(コード実行・拡張のインストールは禁止)。

拡張を使うのはあくまであなた(ユーザー)側の通常操作です。(OpenAI) - 一部拡張の互換性

Chromium互換でも、ネイティブ連携(Native Messaging)などを要する拡張は挙動に差が出る場合があります(例:iCloudパスワード拡張の連携報告)。

動かない場合は当該拡張の要件(ネイティブ連携・権限)を確認してください。(OpenAI Developer Community)

ひとことでまとめ

- Yes:Atlas本体はChromiumベース=Chrome拡張を基本的に利用可。(OpenAI Help Center)

- But:Agent Modeは拡張のインストール不可(ユーザーがインストールして使うのはOK)。(OpenAI)

- Mind:ネイティブ連携系など一部拡張は非対応/不安定の可能性あり。(OpenAI Developer Community)

導入チェックリストを出してください

GPT 5 Thinkingの回答

了解です。まずは “最短で安全に始める” を意図した実務向けチェックリストです(日本時間 2025-10-22 時点)。

ChatGPT Atlas 導入チェックリスト(macOS)

0) 事前確認

- 対応OS:現在はmacOS向けに提供(Windows / iOS / Androidは今後予定)。(OpenAI)

- 利用プラン:Free/Plus/Pro/Go で利用可。

Business はβ扱い。(OpenAI Help Center) - Agent Modeの範囲:プレビューで Plus/Pro/Business が対象(仕様は変動の可能性)。(The Verge)

1) インストール

- 公式の Get started ページからダウンロード(chatgpt.com/atlas)。(ChatGPT)

- アプリをApplicationsへドラッグ → 起動 → ChatGPTアカウントでログイン。(ChatGPT)

- 既存ブラウザから ブックマーク/履歴/パスワードのインポート を実行。(ChatGPT)

- 初回起動時に求められる Keychain(キーチェーン)許可 を確認。(ChatGPT)

2) プライバシー & データ管理(最重要)

- ブラウザメモリ(Memories) のON/OFFと保持範囲を決める。(OpenAI Help Center)

- 学習利用(モデル改善への利用) の可否を明示的に確認・設定。

既定挙動や選択肢はAtlasのデータコントロールで案内あり。(OpenAI Help Center) - 閲覧データ/使用ログの扱い、消去フロー、端末間同期の可否をヘルプで確認。(OpenAI Help Center)

- 企業利用予定なら、現時点の認証/適合範囲(SOC2/ISOのスコープ外)とWCAGの対応状況を把握。(OpenAI Help Center)

3) 既定設定の調整

- 既定ブラウザへ設定(必要なら)。

Atlasの設定 > 既定アプリ。(ChatGPT) - 検索体験(テキスト/画像/ニュース)や外観(テーマ色)を調整。(ChatGPT)

- ショートカット(サイドバー表示/非表示、ページ要約呼び出し)を確認。

4) サイドバー & インページ操作の動作確認

- 任意のニュース記事で 要約 を実行。(ガーディアン)

- 2ページを開いて 比較(“この2つの違いを要約”)。(ガーディアン)

- ページ内テキストの 書き換え/抽出(引用要約、箇条書き化など)を試す。(The Verge)

5) Agent Mode(使う場合)

- 設定で Agent Mode(プレビュー) をONにし、実行許可のスコープ(予約・購入・外部サービス操作など)を確認。(The Verge)

- 少額・低リスクのシナリオ(例:旅行プランの調査、買い物の候補出し)で動作テスト。(The Verge)

- フォーム入力や外部サイト遷移時の 確認プロンプト を有効化して誤操作を防止。(The Verge)

- 業務利用では承認フロー(「必ず確認してから送信」)を必須に。(OpenAI Help Center)

6) ブックマーク & 作業基盤の移行

- よく使うSaaSのログインを1度通して 保存資格情報 を整備。(ChatGPT)

- フォルダ構成・ブックマークバーをAtlasで再整理。

- スタートページ(新規タブ)でウィジェット/クイックリンクを設定。(OpenAI Help Center)

7) セキュリティ運用

- MacのキーチェーンとAtlasのパスワード保存の二重管理を整理。(ChatGPT)

- 共有Macではプロファイル分離やログアウト要件を規定。

- 定期的に閲覧データのクリア(キャッシュ/クッキー/履歴)手順を確認。(OpenAI Help Center)

8) 企業導入の追加チェック

- データ保持方針・監査要件に対する現状の非対象範囲(SOC2/ISO)を周知。(OpenAI Help Center)

- 役割別「メモリON/OFF」「学習利用OFF既定」など標準設定テンプレを配布。

- 重要操作(購入・予約・外部システム書き込み)は Agent Modeで“要承認” を原則化。(OpenAI Help Center)

- リリースノートの更新監視(仕様変更を追跡)。(OpenAI Help Center)

9) トラブルシューティング初動

- ダウンロードできない/起動しない → 公式Get started手順を再確認。(ChatGPT)

- サインイン不可 → chatgpt.com 側のアカウント状態確認。

- サイドバーが動かない → 対象ページのログイン/認可や、拡張スクリプトのブロック有無を確認。

- Agentが動作しない → プレビュー対象プランか、許可スコープの再設定。(The Verge)

最新の公式情報はこちら(ブックマーク推奨):

Agentモードにする方法を教えてください

GPT 5 Thinkingの回答

はい、手順はシンプルです。macOS版 Atlas の画面に沿ってどうぞ。

Agentモードの有効化手順(Atlas)

- Atlas を起動 → 右上のプロフィールアイコン →「Settings(設定)」 を開く。(OpenAI Help Center)

- 設定メニューの 「Agent mode」 を選択。(OpenAI Help Center)

- 画面の案内に従って Agent を有効化し、カスタム指示(任務の範囲/口調/確認ルールなど)を入力して保存。(OpenAI Help Center)

公式ヘルプにも、プロフィール → Settings → Agent mode → 指示入力の流れが明記されています。(OpenAI Help Center)

使い始めのチェック(安全寄り)

- 対象ページの可視性をONに

サイドバーがページ内容にアクセスできるよう、アドレスバー付近の「ページ可視性(Page visibility)」を許可してください(非許可だと Agent も内容を読めません)。(ChatGPT)

- ブラウザメモリの方針を決める

Atlas は Browser memories を個別にON/OFF可能。既定で学習利用はオプトアウトです。まずはOFFで始め、必要になったらONが無難。(OpenAI Help Center) - プラン要件

Agent の高度機能は Plus / Pro などの有料層が対象です。(WIRED)

よくあるつまずき(対処)

- ボタンが出ない / メニューに「Agent mode」が無い

→ アプリを最新に更新し、もう一度 Settings を開き直す(「Getting started」ガイド参照)。(OpenAI Help Center) - Agent がページを読まない

→ そのサイトのページ可視性がOFFになっていないか確認。必要ならONに切り替え。(ChatGPT) - 期待どおり動かない

→ Ask ChatGPT サイドバーから同じ操作(要約・比較・自動化)を試し、Agent 指示文(カスタム指示)を具体化する。(OpenAI Help Center)

参考(公式ドキュメント)

- Using Ask ChatGPT sidebar and ChatGPT Agent on Atlas(設定→Agent mode の手順)(OpenAI Help Center)

- Getting started with Atlas(導入・基本設定)(OpenAI Help Center)

- Atlas ランディング(サイドバーの使い方・比較など)(ChatGPT)

- リリースノート(機能概要・挙動)(OpenAI Help Center)

Atlasは、「2ページを開いて 比較(“この2つの違いを要約”)」をできるのですか

GPT 5 Thinkingの回答

はい、できます。

Atlasはサイドバーから「比較」系のプロンプトに対応しており、2つのページ(またはURL)を指定して要点差分を要約できます。

公式と主要メディアの説明でも“比較(compare)”はコア機能として言及されています。(ChatGPT)

使い方のコツ(最短手順)

- 2つのページを開く(または片方のURLをコピー)。

- サイドバーで

「このページとhttps://…の違いを要約」

「両ページのスペックを表で比較」などと指示。 - 必要なら「根拠として引用箇所も示して」と付けると精度↑。

注意点

- これは内容レベルの差分要約であって、ソースコードやレイアウトの“ピクセル差分”ではありません。

- 比較対象のページがページ可視性(閲覧許可)でオフだと読めないため、必要に応じて許可をオンにしてください。(OpenAI Help Center)

他社(Google、Perplexity)のブラウザと比較したいと思います。他社のブラウザとしては、それぞれ、ChromeとCometですが、Agentモードを含めると、Chrome+拡張機能と、Cometかと思いますが、この認識で合っていますか

GPT 5 Thinkingの回答

結論から言うと――概ねその認識でOKです。整理するとこうなります。

比較の軸

- “ふつうのブラウザ”として

- Google:Chrome(標準)。Geminiのサイドパネル統合が進行中。(Gemini)

- Perplexity:Comet(Perplexity製のAIブラウザ)。(Perplexity AI)

- OpenAI:ChatGPT Atlas(macOSから提供開始)。(OpenAI)

- “エージェント的に操作・実行”まで含めると

- Google:Chrome + Gemini(サイドパネル/拡張)+Gemini ExtensionsでGmail/Calendar/Drive等に“操作”が可能。

Googleは“agentic browsing(予約などの実行)”もロードマップとして公表。(Google サポート) - Perplexity:Comet自体が“Assistant→Agent”モードを備え、コネクタ経由でGmail/Calendar/Notion/GitHub/Linearなどにアクセス&実行。

実行前の確認プロンプト設計も公式ドキュメントあり。(Perplexity AI) - OpenAI:AtlasのAgent Mode(プレビュー)が、リサーチ~買い物・予約等の“オンライン作業”を代行(有料層から段階的展開)。(Reuters)

- Google:Chrome + Gemini(サイドパネル/拡張)+Gemini ExtensionsでGmail/Calendar/Drive等に“操作”が可能。

ひと目で分かる対応表

| 会社 | ブラウザ(標準) | “エージェント”観点での実体 | 代表的な実行範囲 |

|---|---|---|---|

| Chrome | Chrome + Gemini (サイドパネル/Extensions) | 要約/説明、Gmail要約・Calendar作成、Driveのファイル操作。 将来的に予約など“agentic browsing”を予定。(Gemini) | |

| Perplexity | Comet | Comet (Assistant/Agent切替)+ コネクタ | メール送信・予定作成・GitHub/Linear操作など。 実行前確認プロンプトで安全性担保。(Perplexity AI) |

| OpenAI | ChatGPT Atlas | Atlas Agent Mode (プレビュー) | 旅行・買い物の調査~フォーム入力・注文まで(許可範囲で)。(Reuters) |

まとめ(あなたの認識とのズレ調整)

- Google側は「Chrome“単体”」よりも、Chrome+Gemini(サイドパネル/Extensions)のセットで“エージェント的”機能が成立しており、その方向にさらに拡張予定(agentic browsing)。

→ 「Chrome+拡張(=Gemini連携含む)」という理解でOKです。(Gemini) - Perplexity側は、Comet自体がブラウザ兼エージェント基盤で、コネクタで実行まで踏み込みます。

→ 「PerplexityはComet(=エージェント含む)」の整理でOKです。(Perplexity AI)

リサーチ/予約・決済/社内SaaS操作の用途別に、評価指標つき比較を行ってください

GPT 5 Thinkingの回答

了解です。用途別(リサーチ/予約・決済/社内SaaS操作)× 評価指標で、Atlas(OpenAI)/Chrome+Gemini(Google)/Comet(Perplexity)を比較しました。結論を先に要約→詳細表の順でどうぞ。

結論(超要約)

- リサーチ:その場での要約・比較・書き換えという“横並び作業”は Atlas が最もシームレス(分割ビュー+サイドバーが前提設計)。

ただしChrome+Geminiも追随中。

Cometは@tab/履歴横断が強い。(The Verge) - 予約・決済などの実行:現時点の“エージェント的実行”は Atlas Agent Mode(有料層のプレビュー)と Cometのコネクタ+確認プロンプト が実用域。

Chrome+Geminiは“agentic browsing”を順次拡張予定の段階。(The Verge) - 社内SaaS操作:CometはGmail/Calendar/Notion/GitHub/Linear等のコネクタを実装済で実務性が高い。

Atlasも自動化方向だが主戦場は“Web上の作業代行”。

Chrome+GeminiはWorkspace連携の土台が強み(Gmail/Drive/Docs)。(Perplexity AI)

用途別 × 評価指標の比較表

1) リサーチ(読む・要約・比較・再執筆)

| 指標 | Atlas | Chrome + Gemini | Comet |

|---|---|---|---|

| ページ並走UI (同画面で対話/編集) | ◎ 分割ビュー+インライン編集が標準。(The Verge) | ○ サイドパネル強化中 (要拡張/設定)。(グーグル) | ○ @tab指定で該当タブを参照。(Perplexity AI) |

| 複数ページ比較 | ◎ サイドバーで要点比較に最適化。(The Verge) | ○ 実装進行中(機能は増加傾向)。(blog.google) | ○ タブ/履歴横断でコンテキスト作成。(Perplexity AI) |

| プライバシー制御 | ◎ “学習利用オプトアウト既定”+Memories細粒度。(OpenAI Help Center) | ○ Chrome側のAI安全機能と併用。(グーグル) | ○ コネクタ許可ベース+実行前確認。(Perplexity AI) |

所感:

速さより“作業体験の一体化”を取るならAtlas、履歴/タブを跨いだ問いかけはCometが巧い。

Chrome勢は今後の上積みあり。

2) 予約・決済(フォーム入力・予約・購入)

| 指標 | Atlas | Chrome + Gemini | Comet |

|---|---|---|---|

| 実行モード(Agent) | ◎ Agent Mode(プレビュー、Plus/Pro対象)で予約・購入まで。(The Verge) | △ “agentic browsing”はこれから拡張。 現状は補助中心。(blog.google) | ○ コネクタ+確認プロンプトで安全に実行。(Perplexity AI) |

| 誤操作防止 | ◎ 許可スコープ/上限/都度確認の設計(親権者制御も)。(OpenAI Help Center) | ○ Google標準の安全機能+確認ダイアログ。(グーグル) | ◎ 「進めてよいか?」の確認を明示。(Perplexity AI) |

| 対応プラットフォーム | まずmacOS、他OSは順次。(The Verge) | Windows/Mac/Linux等で広範。(グーグル) | 主要OS対応(Cometアプリ/ブラウザ)。(Reddit) |

所感:

最短で“自動化”を触るならAtlas、既存Googleアカウント前提で広く使うならChrome+Geminiの将来拡張待ちも有力。

確認プロンプト重視はCometが堅実。

3) 社内SaaS操作(Gmail/Calendar/Drive/Notion/GitHub/Linear 等)

| 指標 | Atlas | Chrome + Gemini | Comet |

|---|---|---|---|

| コネクタ/拡張 | △(ブラウザ内代行が主軸。今後拡張余地) | ◎ Workspace直結(Gmail/Drive/Docs等)。(Gemini) | ◎ Gmail/Calendar/Notion/GitHub/Linear 等を接続可能。(Perplexity AI) |

| 実行前の統制 | ○ 許可スコープ/上限で制御。(The Verge) | ○ Google管理機能(Admin/安全機能)と親和。(グーグル) | ◎ 行動の事前確認が明文化。(Perplexity AI) |

| 監査/可視化 | ○ ログ/履歴で追跡(設計上)。(OpenAI Help Center) | ○ 組織運用の実績・ノウハウが豊富。(グーグル) | ○ コネクタ側ログ+Comet側の確認履歴。(Perplexity AI) |

所感:

Workspace中心の会社は Chrome+Gemini がスムーズ。

多様SaaSを横断してAI実行したい個人/部門は Comet が早い。

Atlasは“Web上の作業代行”に強み。

使い分けガイド(用途別の推し)

- 日々の読み・比較・下書き生成の“体験”を重視 → Atlas(分割ビューとMemories設計が効く)。(The Verge)

- Google Workspace中心に“社内と外部の橋渡し” → Chrome+Gemini(サイドパネル&今後のagentic拡張)。(グーグル)

- メール/予定/Notion/GitHub/Linearなど“実務ワークを横断” → Comet(コネクタ+確認プロンプトの実務性)。(Perplexity AI)

注意点(導入前に押さえる)

- Atlas:有料層限定の機能(Agent Mode)がある/macOS先行。(Investopedia)

- Chrome+Gemini:一部は順次ロールアウトか“今後提供”の領域(agentic browsing)。(blog.google)

- Comet:コネクタ別に利用可能プランが異なる場合あり(Pro/Enterprise Proなどの差)。(Perplexity AI)

Atlasの次の機能について教えてください

・サイドバー

・ブラウザメモリ

・ページ認識機能

GPT 5 Thinkingの回答

了解です。ご指定の3機能を「何ができる/どこで設定する/注意点」の順でコンパクトにまとめます。

1) サイドバー(Atlasの横パネル)

何ができる

- 閲覧ページを“見ながら”要約・比較・抽出・書き換え。

Split表示(ページ+対話)が前提設計で、ページ内テキストのインライン編集にも対応。(The Verge) - タブを切り替えず、同一画面で製品比較・下書き生成・引用抜き出しができる。(ガーディアン)

どこで設定する

- Atlasの設定でサイドバーの表示トグルやショートカットを割り当て。

初期状態でページ内容にアクセスするかは「Page visibility(ページ可視性)」の許可に依存。(OpenAI Help Center)

注意点

- サイドバーがページ内容を読めるかどうかは、サイトごとの許可設定に従う(ロックアイコンから切替可能)。(OpenAI Help Center)

2) ブラウザメモリ(Browser memories)

何ができる

- 直近の閲覧や作業の“文脈”を覚え、後日「先週見ていた求人を要約して」などの横断リクエストに応答。

オン/オフ可能で、削除も随時可能。(Interesting Engineering)

どこで設定する

- Atlasの「Data controls / Privacy」でBrowser memoriesを個別に管理(ChatGPTの通常メモリとは別物)。

ワークスペース管理者が利用可否を制御できる場合あり。(OpenAI Help Center)

注意点

- 既定では学習利用はオプトアウトで、メモリはユーザーアカウントに紐づく。

必要に応じて個別サイト単位での可視性設定と合わせて使うと安全。(ガーディアン)

3) ページ認識機能(Page visibility / コンテキスト理解)

何ができる

- 表示中ページの文脈(本文・要素)をAtlasが理解し、要約・比較・ハイライト抽出・フォーム補助などに活用。

公式発表でも“今見ている内容を即理解”する体験が強調。(OpenAI)

どこで設定する

- ChatGPT page visibility(ページ可視性)で、サイトごとに「Allow(読める)/Disabled(読まない)」を切替。

アドレスバー横のロックアイコンから当該サイトだけ即時変更も可能。(OpenAI Help Center)

注意点

- Disabledにすると、そのサイトではサイドバーの要約・抽出が動かない(ページ内容を読ませないため)。

用途に応じてホワイトリスト運用が◎。(OpenAI Help Center)

役立つ公式リソース

サイドバーの機能で、「ページ内テキストのインライン編集にも対応」とのことですが、HTMLファイルの編集ができるということですか

GPT 5 Thinkingの回答

いい質問です。結論はNO。ここで言う「インライン編集」は、ページ上の入力欄や編集可能領域(フォーム、メール本文、Googleドキュメント等のcontentEditable領域)にある“テキスト”を、その場で書き換える支援を指します。WebページのHTMLソース自体を編集・保存できる機能ではありません。

何ができるか(=インライン編集の実体)

- 入力欄や文書エディタ上のテキストを選択 → サイドバー/カーソルチャットから推敲・要約・語調変更などを適用してその場で置換。(OpenAI Help Center)

- 仕組みとしては「フォームや編集領域の内容に対する書き換え支援」で、ブラウザがDOMの編集可否(contentEditable等)に従って動きます。(OpenAI Help Center)

何ができないか

- 公開WebサイトのHTMLファイルを直接編集して保存すること(=サーバー上のファイル更新)は不可。

開発者ツールのようなソース編集・デプロイはAtlasの機能範囲外です。(The Verge) - ローカルの

.htmlファイルをただ閲覧しているだけの状態で、そのファイルの中身を上書き保存することもできません(あくまでページ上の“編集可能なテキスト”に対する支援)。(Tom’s Guide)

例

- ◎:求人応募フォームの自己PR文を選択 →「丁寧語で短く」→ 入力欄のテキストが置換。(Tom’s Guide)

- ◎:Gmail/Googleドキュメント編集中に段落を選択 →「読みやすくリライト」。(The Times of India)

- ×:企業サイトのトップページHTMLをAtlasだけで直接書き換えて公開する。(The Verge)

補足:この“インライン編集”は、OpenAIのリリースノートで「フォームやドキュメントのフィールド内で、タブ移動なしに書く・直す」旨が明記されています。(OpenAI Help Center)

複数タブの認識機能、ブラウザメモリ機能、ページ認識機能(特に画像内の文字列や画像の特徴(何の画像かなど)を認識できるか)について、3つのブラウザを比較してください

GPT 5 Thinkingの回答

了解です。ご指定の3観点(複数タブの認識/ブラウザメモリ/ページ認識=特に画像理解とOCR)で Atlas / Chrome+Gemini / Comet を横並び比較します。結論→詳細表→補足の順です。

結論(要点)

- 複数タブの認識

- Comet:

@tabで明示的に他タブを参照・比較できる“クロスタブ前提”設計。(Perplexity AI) - Chrome+Gemini:サイドパネルのGeminiが“開いているタブの文脈”を使う(ただしUIや管理者設定に依存)。(Gemini)

- Atlas:閲覧中ページの並走が基本。サイドバーから“比較”操作は可能だが、@tabのような明示ハンドルは未提示。(ChatGPT)

- Comet:

- ブラウザメモリ(横断的な文脈保持)

- Atlas:Browser memoriesを公式に提供(既定で学習利用オプトアウト、細粒度に制御)。(OpenAI Help Center)

- Comet:ローカル保存を基本に、許可時に履歴や開いているタブも文脈として利用。(Perplexity AI)

- Chrome+Gemini:Workspace連携等でメール/ドライブ含む文脈活用は強いが、“ブラウザ横断の長期メモリ”は設計上サービス側(Gemini/Drive)に寄る。(Google ヘルプ)

- Atlas:Browser memoriesを公式に提供(既定で学習利用オプトアウト、細粒度に制御)。(OpenAI Help Center)

- ページ認識(特に画像理解/OCR)

- Chrome+Gemini:Google Driveのサイドパネルで画像の要約やOCR(テキスト抽出)に公式対応。(Workspace Updates Blog)

- Atlas:ChatGPTのビジョン(GPT-4o等)で画像理解・テキスト読み取りは可能だが、AtlasとしてOCR保証の明記は未確認(精度はケース依存)。(オープンAI)

- Comet:ヘルプでは可視テキスト/メタデータ抽出が中心の記載。

画像上のOCRは公式に明示なし(実運用はアップロードや別ワークフロー併用が現実的)。(comet-help.perplexity.ai)

- Chrome+Gemini:Google Driveのサイドパネルで画像の要約やOCR(テキスト抽出)に公式対応。(Workspace Updates Blog)

詳細比較表

| 観点 | Atlas(OpenAI) | Chrome + Gemini(Google) | Comet(Perplexity) |

|---|---|---|---|

| 複数タブの認識 | 同一画面の分割ビュー+サイドバーで比較可能。 @tabのような明示参照ハンドルは未公開。(ChatGPT) | Gemini in Chromeは開いているタブの文脈を使う旨を公式が明記(サイドパネル/拡張前提)。(Gemini) | @tab 機能で特定タブを明示参照・比較(“@tab1 と @tab2 を比較”など)。(Perplexity AI) |

| ブラウザメモリ | Browser memories:ON/OFF・保持の管理が可能。 学習利用は既定オプトアウト。(OpenAI Help Center) | Workspace連携(Gmail/Drive等)でのサイドパネル文脈は強力。 長期メモリは各サービス側の設計に依存。(Google ヘルプ) | 既定は端末ローカル保存。 許可時に開いているタブや履歴も文脈へ投入(個人検索時)。(Perplexity AI) |

| ページ認識:テキスト(DOM) | ページ可視性の許可に従って本文/要素を理解し、要約・抽出。(ChatGPT) | サイドパネルで要約/生成。 Gmail/Docs/Driveなどサービス内文脈との統合が得意。(Google ヘルプ) | Sidecarが可視テキスト/見出し/メタデータを抽出し参照。(comet-help.perplexity.ai) |

| ページ認識:画像理解 | モデル自体はビジョン対応(GPT-4o等)で画像説明や読み取りが可能。 ただしAtlasでのページ内OCRの保証は未記載。(オープンAI) | DriveのGeminiは画像の要約/情報抽出/OCRを公式発表。 ブラウザ一般ページでは統合状況に依存。(Workspace Updates Blog) | 公式記述はテキスト/メタデータ抽出が中心。 ページ画像のOCR可否は未明示。(comet-help.perplexity.ai) |

| 画像OCRの実務メモ | GPT-4oのOCRは状況により精度差の指摘もあり、厳密な帳票は専用OCR併用が無難。(Medium) | Drive内は公式サポートで記録系に向く(領収書→表変換など)。(Workspace Updates Blog) | 必要に応じアップロード+処理や他サービス連携が現実的(公式明記なし)。(comet-help.perplexity.ai) |

補足(運用アドバイス)

- Atlas:Web上テキストの要約・比較・抽出は一貫体験が強み。

画像内文字の厳密OCRは、必要に応じて専用OCR → Atlas/ChatGPTで整形の2段が安定。(TECHCOMMUNITY.MICROSOFT.COM) - Chrome+Gemini:Drive内の画像OCRが最も明確にサポート。

スキャン書類・領収書処理など文書系ワークに向く。(Workspace Updates Blog) - Comet:@tabでのクロスタブ比較が超実用的。

画像OCRは要要件確認(未明示)。まずはテキスト中心の比較・抽出から導入。(Perplexity AI)

参照可能サイト(ホワイトリストの有無を含む)と、Agentモードでの許可要否と、コストについて、3つのブラウザを比較してください

GPT 5 Thinkingの回答

了解です。参照可能サイト(ホワイトリスト系)/Agentモードの許可と挙動/コストの3観点で、Atlas / Chrome+Gemini / Cometを横並びで比較します。

要点まとめ

- 参照可能サイト(ホワイトリスト)

- Atlas:アドレスバーのトグルでサイト単位に「ChatGPTが見られる/見られない」を切替(不可にするとメモリも作られない)。(OpenAI Help Center)

- Chrome+Gemini:「ページ内容の共有」権限をサイドパネル側で制御(組織設定でも管理可)。(Google ヘルプ)

- Comet:プライバシー設定とキー チェーン連携など粒度の細かい許可制(履歴・保存情報も削除可)だが、明示的な“@siteホワイトリスト”UIの記述は限定的。(Perplexity AI)

- Atlas:アドレスバーのトグルでサイト単位に「ChatGPTが見られる/見られない」を切替(不可にするとメモリも作られない)。(OpenAI Help Center)

- Agentモード(許可・確認)

- Atlas:Agent Mode(プレビュー)は有料層向け。

ページ可視性/メモリはサイト別で制御。

詳細な“実行前確認”の粒度は公的資料では限定的。(The Verge) - Chrome+Gemini:ページ文脈の共有は許可制。

広義の“agentic”機能は順次拡張・設定メニューから権限(ページ内容共有/マイク/位置情報)を個別ON/OFF。(Google ヘルプ) - Comet:実行前に確認を促す挙動が実務レビュー等で言及。

加えて、外部からの“エージェント誘導”に関する注意点の報告もあり、許可確認の運用が重要。(Medium)

- Atlas:Agent Mode(プレビュー)は有料層向け。

- コスト

- Atlas本体は無料(macOS)。

Agent Modeを含む上位体験は Plus($20/月)やPro($200/月)などが対象。(オープンAI) - Chrome+Geminiはブラウザ自体は無料。

Gemini Advancedは概ね$19.99/月相当。(God of Prompt) - Cometはブラウザ自体は無料。

Perplexity Pro $20/月, Enterprise Pro $40/席/月。

一部コネクタはエンタープライズ限定。(Perplexity AI)

- Atlas本体は無料(macOS)。

詳細比較表

| 観点 | Atlas(OpenAI) | Chrome + Gemini(Google) | Comet(Perplexity) |

|---|---|---|---|

| 参照可能サイトの制御 | サイト単位の可視性トグル(アドレスバー)で、閲覧ページをChatGPTに見せる/見せないを切替。 不可にするとBrowser memoriesも作成されない。(OpenAI Help Center) | Gemini in Chromeの権限でページ内容共有をON/OFF。 組織(Enterprise/Edu)ポリシーからも管理可。(Google ヘルプ) | プライバシー設定で粒度調整・ローカル保存前提。 明示的“サイトホワイトリストUI”の公式記述は限定的。(Perplexity AI) |

| メモリ連携 | Browser memoriesを別管理(ON/OFF, 閲覧データ削除可)。(OpenAI Help Center) | サイドパネル文脈(タブのページ内容共有)+Workspace連携での文脈利用。(Google ヘルプ) | ローカル保存中心。必要時のみセッション情報を最小限送信する設計の説明あり。(reddit.com) |

| Agentモードの提供 | Agent Mode(プレビュー):Plus/Pro(Business β含む)対象でオンライン作業を代行。(The Verge) | 設定 > AI innovations で権限を個別制御。 agentic機能は拡張中。(Google ヘルプ) | エージェント実行は確認プロンプトが入る事例が多い。 安全運用に関する外部指摘・対策提言も。(Medium) |

| 既知の注意点 | 可視性OFFだと当該サイトでは要約/メモリ生成が不可。(OpenAI Help Center) | 管理者設定によりページ内容共有が抑止される場合あり。(Google ヘルプ) | Prompt injection等のセキュリティ注意喚起が複数報告。 実行前の都度確認を推奨。(Brave) |

| コスト(代表) | アプリ無料。Plus $20/月、Pro $200/月(日本では為替・税で変動)。(Cursor IDE中文站) | ブラウザ無料。Gemini Advanced ≒ $19.99/月(地域で差)。(God of Prompt) | Comet無料。Perplexity Pro $20/月、Enterprise Pro $40/席/月。 一部エンタープライズ専用コネクタあり。(Perplexity AI) |

運用のヒント

- ホワイトリスト運用を厳格に:Atlasはアドレスバーの可視性トグル、Chromeは「ページ内容共有」権限、Cometはプライバシー設定+都度確認を基本に。(OpenAI Help Center)

- Agent系は“確認→実行”を徹底:特にCometは外部からの誘導に注意(報告例あり)。Atlas/Chromeでも高リスク操作は必ず確認。(Brave)

- コスト最適化:

- Atlasは無料本体+必要時だけPlus/Pro。(オープンAI)

- Chrome+Geminiは無料ブラウズ+必要に応じAdvanced。(God of Prompt)

- Cometは本体無料+Pro/Enterpriseで上限・コネクタ強化。(Perplexity AI)

標準設定テンプレ(個人)を出してください

GPT 5 Thinkingの回答

了解です。個人利用向けに「安全・快適・最小権限」を基準にした標準プリセットを用意しました。まずは“読む用チェックリスト”、続いて“設定を書き出す用YAMLテンプレ”、最後に“最初の5分セットアップ手順”です。

ChatGPT Atlas 標準設定テンプレ(個人)

1) プライバシー & データ

- モデル改善へのデータ提供:OFF

- ブラウザメモリ(Memories):ON(サイトごとに手動許可)

- メモリ保持期間:90日(自動削除ON)

- 履歴・使用ログ:端末ローカル優先(必要な場合のみ同期ON)

- サイト別データコントロール:追跡防止 ON/サードパーティCookie 制限

2) セキュリティ

- パスワード保存:macOSキーチェーン優先(Atlas内保存は「毎回確認」)

- 端末ロック:パスコード即時/スリープ復帰でパスワード要求

- 2段階認証:ChatGPTアカウントで必須

- クリップボード・スクリーンショット機能:機密作業時は無効化

3) Agent Mode(使う時だけ権限付与)

- Agent Mode:OFF(通常時)/ON(用途限定)

- 操作権限:閲覧・要約・抽出・フォーム入力まで/購入・予約はOFF

- 確認プロンプト:常に表示(1クリック実行を禁止)

- 許可ドメイン(Allowlist):手動追加(例:旅行比較サイト、公共機関)

- 金額上限:0円(検証期)→ 5,000円/月(運用期)

- 操作ログ:ON(後で見直せるよう保存)

4) サイドバー & インページ操作

- 既定アクション:要約=3行+5箇条/翻訳=日本語敬体/書き換え=丁寧・簡潔

- ショートカット:サイドバー表示/非表示、要約起動のキー割当を自分用に固定

- ハイライト選択→「抽出」:ON(選択範囲のみで動く)

5) 既定ブラウザ・検索・新規タブ

- 既定ブラウザ:Atlas(試用中のみ)/普段は既存ブラウザでもOK

- 既定検索:Web検索+AI回答の併用(常に出典を確認)

- 新規タブ:クイックリンク(よく使う3〜6件)+最近のメモ表示

6) ダウンロード & ファイル

- ダウンロード先:~/Downloads/Atlas(自動作成)

- 自動開封:OFF(実行ファイルは特に禁止)

- PDF:外部ビューアで開く/ブラウザ内保存時は常に確認

7) 外観・アクセシビリティ

- テーマ:ダーク(目の疲労軽減)

- 既定ズーム:110%/可読性重視

- リーダーモード:ON(対応ページは自動提案)

8) 週次メンテ(5分)

- 履歴/キャッシュのクリア(週1)

- メモリ内容の棚卸し(不要エントリ削除)

- Agent許可ドメインの見直し

- 重要サイトの保存認証をチェック(期限切れ対応)

はじめの5分セットアップ

- プライバシー:モデル改善OFF → Memories ON(サイトごとに許可/保持90日)。

- セキュリティ:キーチェーン優先・アプリ内保存は「毎回確認」/2FA必須。

- Agent Mode:まずOFF。ショートタスクで挙動確認後、Allowlistを1〜2サイトだけ追加。上限は0円→慣れたら5,000円/月。

- サイドバー既定アクション:要約=3行+5箇条、翻訳=日本語、書き換え=丁寧簡潔。

- ダウンロードとPDF:専用フォルダ作成、実行ファイル自動開封OFF、PDFは外部Viewer。