(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。

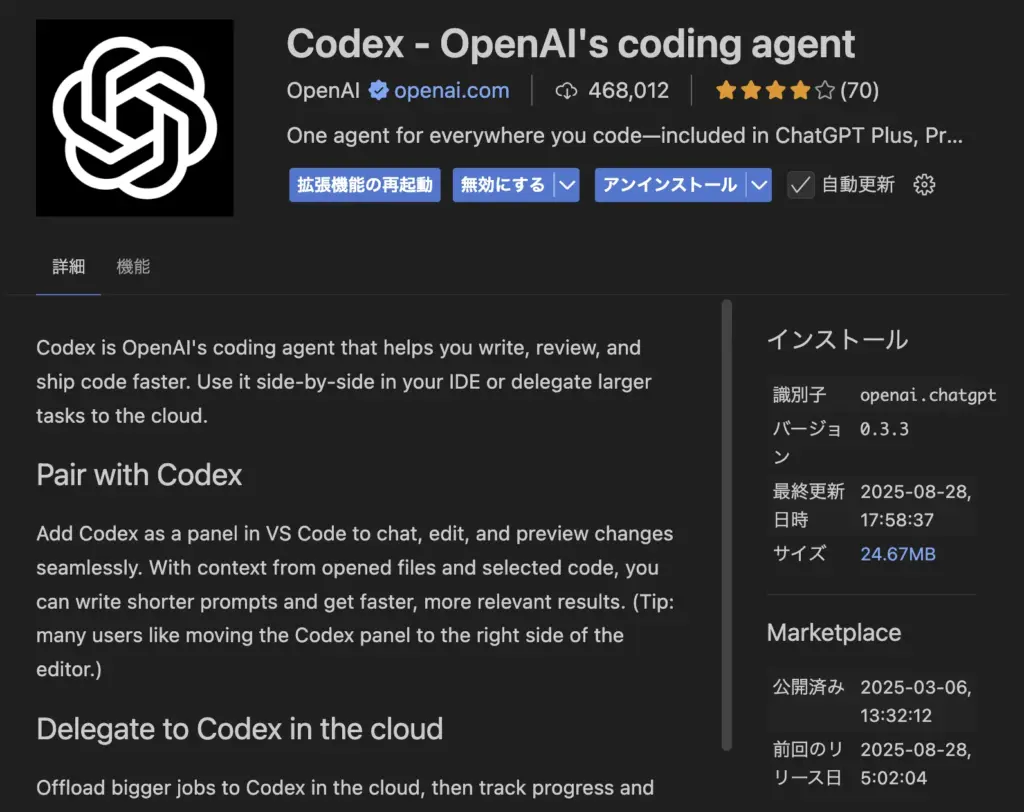

VS Codeに導入していた拡張機能「Codex – OpenAI’s coding agent」で、「拡張機能の再起動」のボタンが表示されていたので、GPT-5に内容をまとめてもらった。

その前に、バージョンアップした「Codex – OpenAI’s coding agent」を立ち上げた状態について説明する。

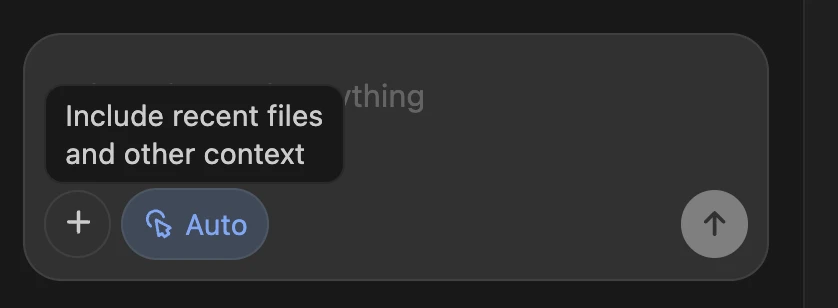

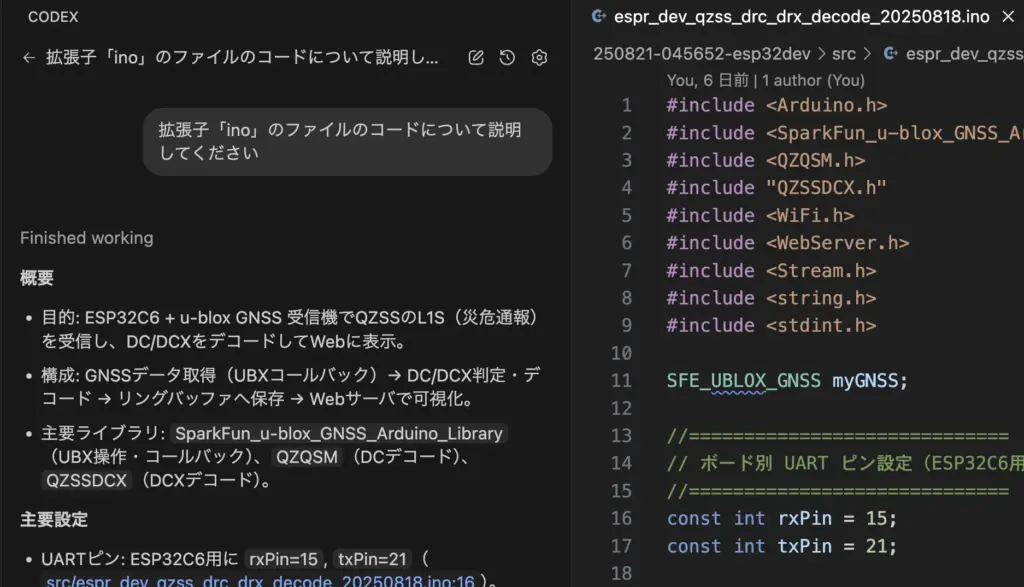

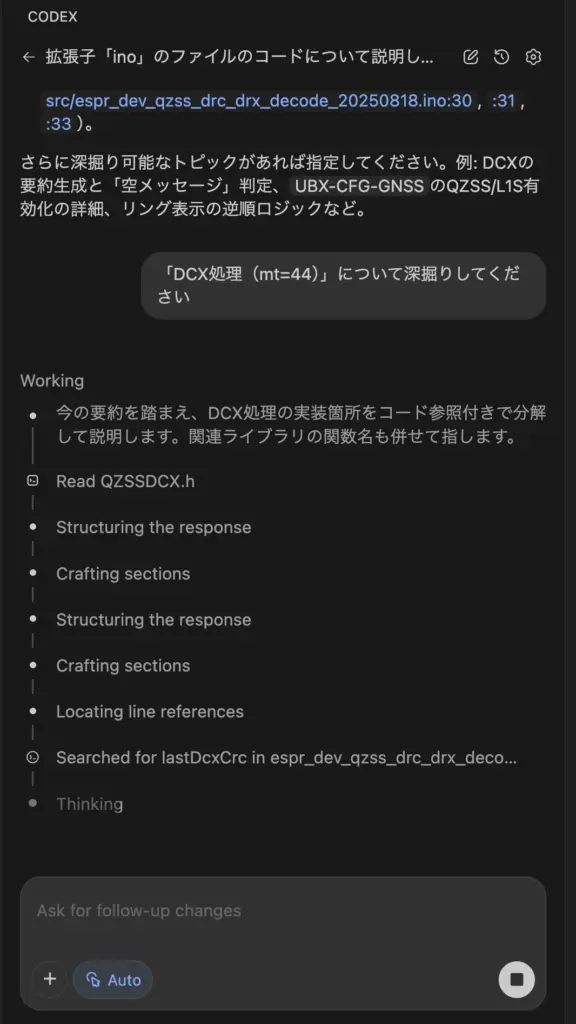

VS CodeでCodexを立ち上げ、Chatで質問を行なってみた。

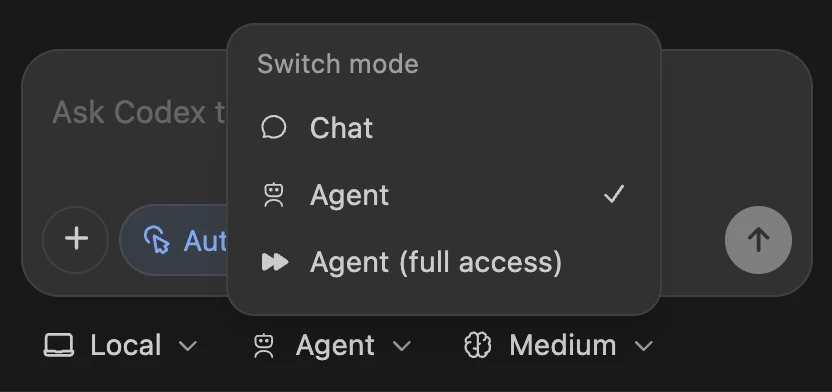

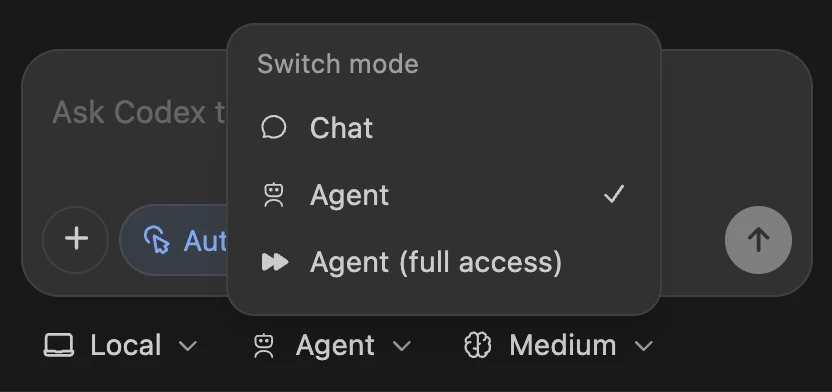

「Agent」の項目を「Chat」に変える

Arduino IDE+PlatformIO用のスケッチ(拡張子「ino」)のコードに対する質問を入力

回答が完了するまでは処理過程が表示される

(回答が完了すると処理過程は消えてしまう)

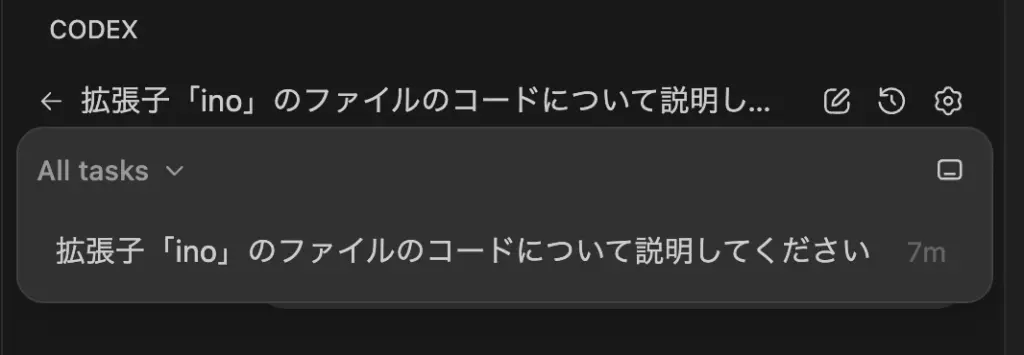

時計のようなアイコンは「Task history」を表示するアイコン

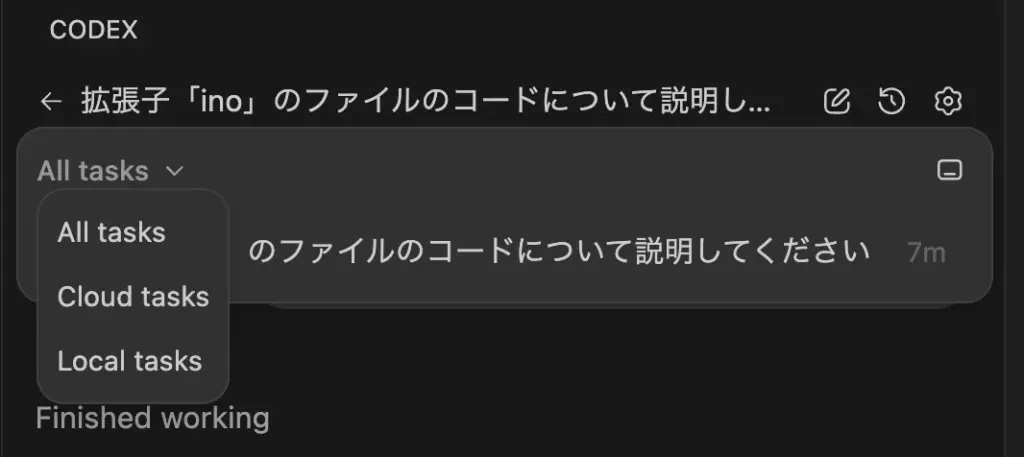

「Task history」をクリックすると、表示するタスクを選択するプルダウンメニューが表示される

Local タスクのみを表示

上図で表示されている「54m」についてGPT-5に確認した。

添付画像はVS CodeにCodexを導入した画面です。添付画像で「54m」と表示されていますが、これは経過時間でしょうか

GPT-5 の回答

はい。画像の「54m」は 相対時刻で、

そのタスク(「拡張子『ino』のファイルのコードについて…」)を作成/最後に更新・実行してから約54分経過の意味です(m=minutes)。

同様に 30s=30秒前、12h=12時間前、2d=2日前…の表記になります。

補足:拡張によっては「作成時刻」か「最終更新時刻」のどちら基準かが異なります。正確な日時を見たい場合は、その項目にマウスを載せるとツールチップでフルの日時が出ることがあります。表示が進まないときはパネルを再表示すると更新されます。

0.3.3 の更新内容(リリースノート) を調べてまとめてください

GPT-5 の回答

はい、調べたところ v0.3.3 の拡張機能「Codex – OpenAI’s coding agent」の更新内容(リリースノート)は公式の ChatGPT — Release Notes に記載されている、2025年8月27日付の「Updates to Codex」に対応しているようです。以下に簡潔にまとめます。

Codex 拡張 v0.3.3 の主なアップデート内容(2025年8月27日)

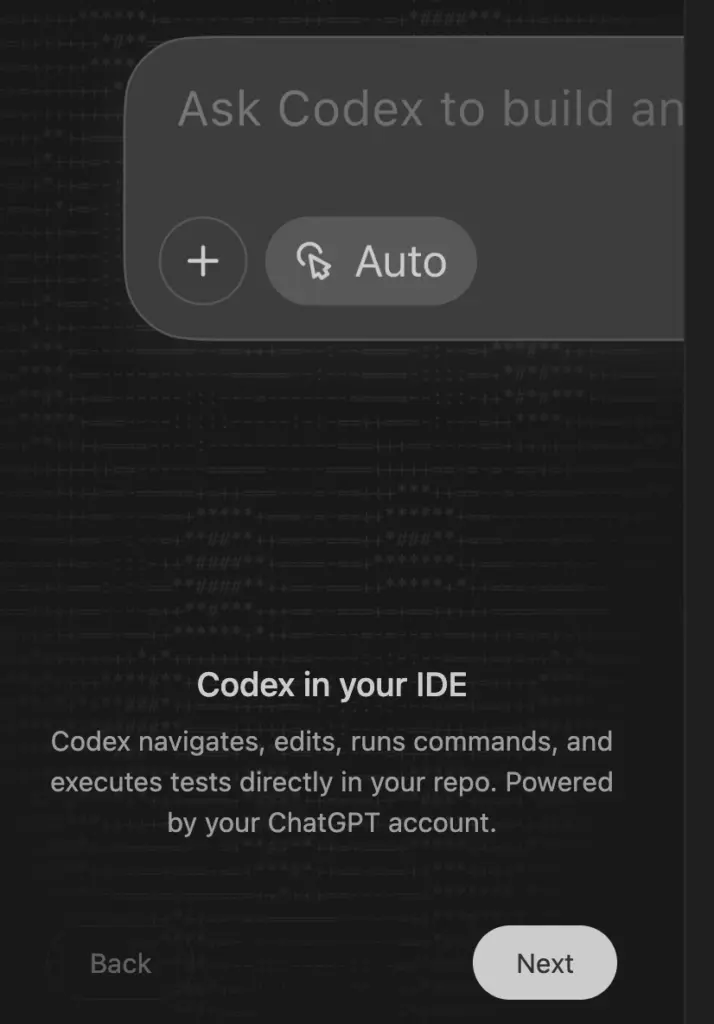

1. IDE 拡張機能の導入

Codex が VS Code や Cursor をはじめとするエディタ/IDEに統合され、ローカルでのコードプレビューや編集が可能に (OpenAI Help Center)。

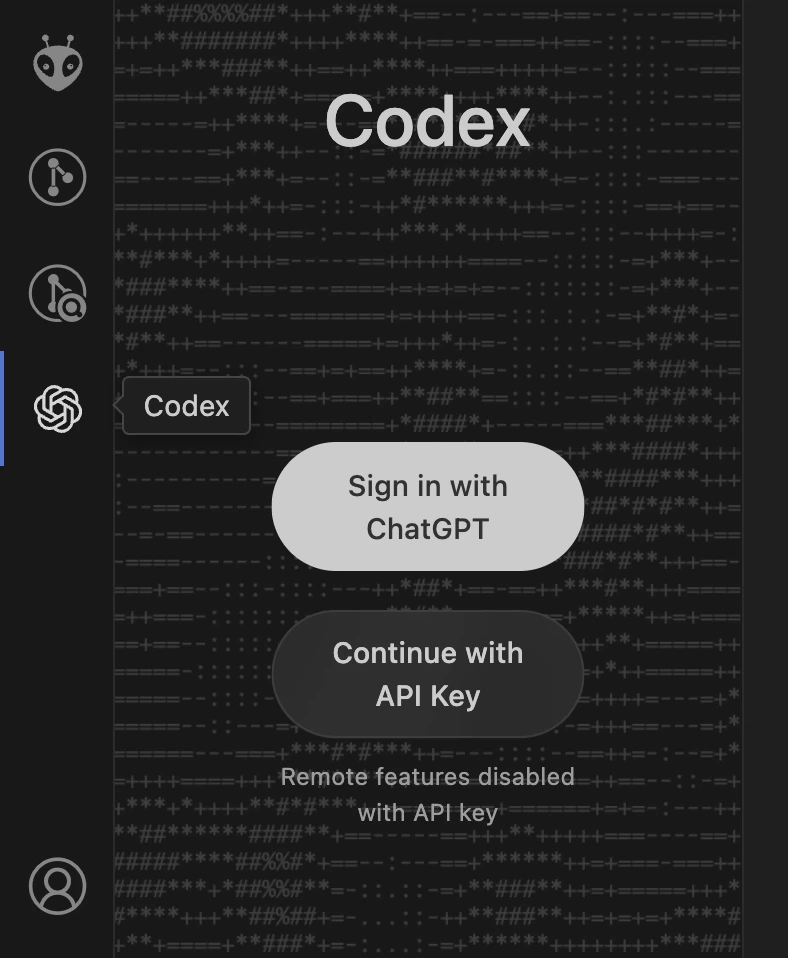

2. ChatGPT アカウントでのサインイン対応(IDE / CLI 両方)

APIキーの設定が不要になり、既存の ChatGPT プラン(Plus, Pro, Team など)をそのまま活用して認証できるようになりました (Visual Studio Marketplace)。

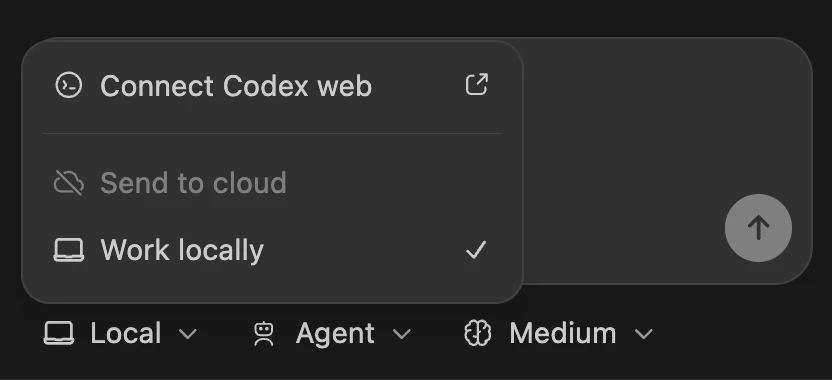

3. ローカル ↔ クラウドのシームレスな連携

ローカル環境で Codex を使いつつ、より重い処理をクラウドに委譲して非同期的に実行し、状態をそのまま保ったまま作業を継続できるように (OpenAI Help Center)。

4. Codex CLI の強化

CLI(コマンドラインインターフェース)がアップデートされ、UI刷新・新コマンドの追加・バグ修正が含まれています (OpenAI Help Center)。

5. GitHub におけるコードレビュー機能強化

Codex をセットアップすることで GitHub の Pull Request に対して自動レビューを行えるようになりました。また、PR 内で @codex とメンションすることで、レビューや改善提案を受け取ることも可能です (OpenAI Help Center)。

まとめ

バージョン 0.3.3 のアップデートでは、以下の点が強化されています:

- IDE内での利用が可能に(VS Codeなど)

- ChatGPTアカウントでの認証機能の追加で設定が簡単に

- ローカル → クラウドのワークフローがスムーズに

- CLIのUI刷新や新コマンド追加による使いやすさ向上

- GitHub PRの自動コードレビュー対応で開発プロセスをより効率化

これらにより、VS Code ユーザーにとっては Codex をより自然に統合できる環境になったという印象です。

もし気になる項目(例:「どんな CLI コマンドが増えたのか」「GitHub レビューの具体的な使い方」など)があれば、さらに詳しくお調べできますので、お気軽にどうぞ!

Codex Webを使う利点を教えてください。それは、Codexを使う意味でもありますが。ローカルだけで使う場合と比較して分かりやすく教えてください。

GPT-5 の回答

了解です。要点からいきます。

結論(ざっくり)

- Codex Webの利点=「重い・大きい・並列で比べたい」作業をクラウドに丸投げできること。

- ローカルのみ=「速く回したい・細かく反復したい」時に向く。VS Codeで差分を見て即適用→再ビルドの回転が速い。

Codex Web と ローカル実行の比較

| 観点 | Codex Web(クラウド実行) | ローカルのみ(CLI/IDE内) |

|---|---|---|

| 計算リソース | クラウド側で実行。大きい改修や長時間タスクを任せられる | 手元マシン依存。重い処理は時間・発熱・メモリに制約 |

| 並列試行(Best-of-N) | 複数案を並列生成→比較がしやすい(UIで見比べ→最良案を採用) | 基本は一案ずつ。並列比較は自分で回す必要 |

| 環境再現性 | 固定化された環境(コンテナ)で再現しやすい。チームでも「同じ結果」になりやすい | 開発者ごとに環境差が出やすい(OS/ツールチェーン/バージョン差) |

| 長時間タスク | 非同期で走らせておける(進捗・結果を後から確認) | ターミナルを占有しがち。PCを閉じると止まる |

| GitHub 連携 | PR作成・レビューまで一気通貫に持っていきやすい(クラウド→PR) | ローカルで修正→自分でコミット/PR。自動レビューは別途設定 |

| セキュリティ/隔離 | サンドボックスで実験しやすい。誤操作がローカル環境を壊しにくい | 直接ローカルを編集。安全だが壊すと自分の環境に影響 |

| 可視化・比較体験 | Web上で差分・提案の比較UIが整っている | VS Codeのネイティブ差分が速い(細かい反復は強い) |

| ネットワーク/依存解決 | クラウド側に依存解決や初期セットアップの仕組みがある前提 | 依存解決は自分の手元でやる(自由度は高い) |

| コスト・上限 | サブスク内のクラウド枠を消費(枠超過で制限) | 基本無料(自分のPCの電力・時間)。APIを使わない限り追加コストなし |

| データ取り扱い | リポジトリや機密の送信範囲を要管理(必要最小限に接続) | コードは手元に留まる。機密が多い案件は安心 |

どんな時に Codex Web を使うと効くか

- 大規模リファクタ/設計変更:複数案を並列生成→一番読みやすい案を採用。

- 一括適用系(命名統一、API移行、Lint大掃除):広い範囲をまとめて処理。

- PR駆動の開発:Web側で提案→PR作成→そのままチームに回せる。

- 環境依存で詰まりやすい作業:クラウドの固定環境でまず成功例を作る。

- 長時間かかる検証:非同期で投げておき、後から結果を拾う。

ローカルだけの方が速いケース

- 小さな修正の反復(1ファイル〜数ファイル)

- PlatformIO のビルドログを投げて即修正→再ビルドの短いサイクル

- 機密度が高く外に出したくないコード(オフラインで安全に)

あなたの環境(VS Code × PlatformIO)での実践パターン

- 日々の反復(ビルドエラー、警告潰し、関数単位の最適化)

→ ローカルのVS Codeサイドパネル/CLIで即時適用→再ビルド。 - 大きめ改修・比較したい実装(ドライバ抽象化、設定分離、フォルダ構成整理)

→ Codex Webに並列で案出し→最良案をPRにして検収。 - 安全第一で試したいとき(壊したくない)

→ Codex Webのサンドボックスで先に動く案を作成→ローカルに反映。

迷ったらこの基準

- 「5分で終わりそう?」→ ローカル

- 「30分以上の試行錯誤になりそう?」→ Codex Web

- 「複数案を並べて比較したい?」→ Codex Web

- 「手元の環境差で動いたり動かなかったり?」→ Codex Webで再現性を取りに行く

- 「機密度が高い?」→ ローカルで完結(必要なら限定公開のダミー/一部のみをクラウドに)

うまく使うコツ

- PR単位で区切る:Codex WebでPRを作らせると、レビュー&ロールバックが楽。

- スコープを明確に:Codex Webに投げる時は「対象フォルダ/ルール/期待結果」を明記。

- ローカルでは小回り:ビルドログや差分を短い指示で回すと生産性が高い。

- 機密・鍵類は除外:クラウドに渡す前に

.envや証明書/鍵を必ず外すかモック化。

必要なら、あなたのPlatformIOプロジェクト構成に合わせて

- Codex Webに投げる「大改修テンプレ」(指示フォーマット、検収観点、失敗時ロールバック手順)

- ローカル反復用の「ビルドログ→修正→再ビルドの定型プロンプト」

をすぐ作ります。

ChatGPT Plusプランを使っていますが、Codex Webは別途費用がかかるのですか

GPT-5 の回答

結論:いいえ。ChatGPT Plusなら「Codex Web」は追加料金なしで使えます。

OpenAIの公式ページとヘルプに「Codex は ChatGPT の Plus/Pro/Team/Edu/Enterprise に含まれる」と明記されています。(OpenAI, OpenAI Help Center, OpenAI Developers)

ただし注意点が2つあります。

- 利用上限(クォータ):プランごとに「ローカルタスク/クラウドタスク」の上限があります。上限に達するとリセットまで待つ必要があります(Proは枠が大きめ)。(OpenAI Help Center)

- API課金との違い:ChatGPT内や「ChatGPTサインイン」で使うCodexは上記のサブスク内枠を消費しますが、APIキーでCodex(例:

codex-mini-latest)を使う場合はAPIのトークン課金が発生します。参考価格の記載があります。(OpenAI Help Center)

要するに、ChatGPT Plusの範囲でCodex Webを使う限り、別料金は不要。ただし大量に回したい場合は、(1)上限リセットを待つ、(2)APIキーで実行してAPI課金に切り替える、のどちらかになります。(OpenAI Help Center)

どんな CLI コマンドが増えたのかを教えてください

GPT-5 の回答

Codex CLI(codex コマンド)の主なコマンド・オプションについて、以下のように整理しました。なお、2025年8月に公開された v0.3.3 版に関する公式のリリースノートは確認できませんでしたが、現行のドキュメントやチュートリアルから、一般的に使用されている CLI コマンドが分かりましたので、参考としてまとめます。

Codex CLI の主なコマンドとオプション

インタラクティブ起動

codex

ターミナル上で対話形式の UI を起動。コードベースを読み込み、編集や実行などを自然言語で指示できます。(OpenAI Help Center, DataCamp)

非対話(スクリプト)実行

codex exec "fix the CI failure"

対話なしで特定の指示を実行。自動化や CI ワークフローに便利です。(OpenAI Help Center)

承認モード制御

--approval-modeまたは-a:

承認方式を切り替えできます。suggest(デフォルト):各操作ごとに確認 → 手動承認必要auto-edit: ファイル編集は自動承認、シェルコマンドは確認ありfull-auto: 全操作を自動で承認(サンドボックスで安全実行)(DataCamp, MachineLearningMastery.com, Reddit)

モデル選択

--modelまたは-m: 使用するモデルを指定できます。例:--model gpt‑4.1。(MachineLearningMastery.com)

プロバイダー選択

--providerまたは-p:

使用するモデルプロバイダーを切替え可能。openai(デフォルト)以外にopenrouter,gemini,ollamaなどが指定できます。(MachineLearningMastery.com)

画像入力対応

--image <path>または-i <パス>:

コードだけでなく画像(スクリーンショットなど)を入力として解析・生成の一部に使用できます。(MachineLearningMastery.com)

静かな出力(JSON)

--quietまたは-q:

インタラクティブ形式ではなく、プロンプトとレスポンスを JSON フォーマットで出力。自動化やデバッグ向け。(MachineLearningMastery.com)

まとめ一覧

| コマンド/オプション | 用途・説明 |

|---|---|

codex | 対話式モードの起動(標準モード) |

codex exec "<指示>" | 非対話モードで特定処理を実行 |

--approval-mode <モード> | 操作の承認方式を選択(suggest, auto-edit, full-auto) |

--model <モデル名> | 使用する AI モデルを指定 |

--provider <プロバイダー> | モデル提供元を切替(openai, gemini など) |

--image <ファイルパス> | 画像を入力として解析・処理に使用 |

--quiet | 非対話モードで JSON 出力(スクリプト向け) |

利用例

# インタラクティブ起動

codex

# CI 修正を自動実行

codex exec "fix the CI failure"

# フルオートで処理(確認なし)

codex --approval-mode full-auto "build a REST API in Node.js"

# 指定モデル/プロバイダーで実行

codex --provider gemini --model gpt-4.1 "create login feature"

# 画像解析を行いマークダウン出力

codex --image "./diagram.png"

# JSON 出力(自動処理系との統合向け)

codex --quiet "explain this file"

もし v0.3.3 バージョンで特に追加されたと思われるコマンドがあれば、公式 GitHub の CHANGELOG.md やコミット履歴をチェックするのがおすすめです。ご希望であればその調査もお手伝いできますので、お気軽にどうぞ!

「0.3.3 バージョンで特に追加されたと思われるコマンドがあれば、公式 GitHub の CHANGELOG.md やコミット履歴をチェックするのがおすすめです。」とのことですが、手伝ってもらえますか

GPT-5 の回答

ご依頼ありがとうございます!OpenAI Codex CLI(ターミナル版)のバージョン 0.25.0(2025年8月27日リリース)が、Codex Extension v0.3.3 と同時期に更新されたようなので、こちらのリリース内容を基に「特に追加されたコマンド」をご紹介します。

Codex CLI 0.25.0 の主な更新(公式 GitHub Releases より)

以下のアップデートは、CLI の操作性や機能性を向上させるもので、実際にコマンドラインでの利便性に直結しています:

- 削除コマンド:

remove_conversationAPIが追加され、長期稼働するセッションの手動クリーンアップが可能に (GitHub) - TUI(ターミナルUI)改善:

- 操作性の強化:

- タスク実行イベント(

task_started)でコンテキストウィンドウを含むよう改善(Turnごとにモデルが変化可能) (GitHub)

- タスク実行イベント(

追加されたコマンドと機能まとめ

| 機能カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 会話管理コマンド | remove_conversation による対話(conversation)履歴の手動削除 |

| UIのスクロール操作 | マウスホイール操作によるスクロールが TUI 上で可能に |

| テキスト操作ショートカット | Alt+Ctrl+H による前単語削除(Alt+Backspace 相当) |

| タスク実行時の情報強化 | 実行開始通知にコンテキストウィンドウを表示、モデル切替も可能に |

補足コメント

CLI 操作の効率を上げる小規模ながら地味にありがたい改善が多く含まれています。特にスクロール操作やショートカットキーの追加は、長時間の対話やコード作業において快適さを感じられるはずです。

もし「v0.3.3」という特定のバージョン番号が関係する拡張機能の更新やコマンド変更をお知りになりたい場合は、該当するリポジトリ内の CHANGELOG.md や コミット履歴 を直接確認するのが確実です。必要であればその確認もお手伝いできますので、お気軽にどうぞ!

「0.3.3 バージョンで特に追加されたと思われるコマンドがあれば、公式 GitHub の CHANGELOG.md やバージョン(v0.3.3)に対応する変更点やコマンド追加について詳しく知りたいので、該当ファイルやリリースの内容を抽出・整理できますか

GPT-5 の回答

お待たせしました!現時点(2025年8月28日時点)で確認できた限りの情報をもとに、バージョン v0.3.3 に対応するアップデート内容について整理しました。

v0.3.3 に対応するリリース内容(Codex IDE 拡張・CLI )

1. 公式リリースノートによるアップデート内容(2025年8月22日)

OpenAIの「ChatGPT — Release Notes」では、以下のような重要な更新がアナウンスされています:

- IDE Extension(vscode 等)

- CodexがVS CodeやCursorなどのエディタに統合され、ローカルで変更プレビューやコード編集が可能になった (OpenAI Help Center)。

- ChatGPTアカウントでのサインイン対応

- CLI/IDE 双方で ChatGPT アカウントによる認証が可能になり、APIキー不要での利用が可能に (OpenAI)。

- ローカル ↔ クラウドのシームレスな連携

- Codexによるタスクをローカル環境からクラウドにオフロードして非同期的に実行しつつ、状態を保ちながら作業継続が可能に (OpenAI Help Center)。

- CLIの強化

- UIが刷新され、新コマンドが追加され、バグ修正も行われたとされています (OpenAI Help Center)。

- GitHubにおけるコードレビュー対応

- CodexがPull Requestを自動レビューするよう構成可能になり、PR内で

@codexをメンションすることでレビューや改善提案の依頼が可能に (OpenAI Help Center)。

- CodexがPull Requestを自動レビューするよう構成可能になり、PR内で

2. Codex Web(クラウド版)の changelog より

Codexの公式サイトには Web版(クラウド環境)に関する最近の更新がまとめられていますが、こちらは v0.3.3 の IDE/CLI 拡張ではなく、Codex Web における改善点です。

たとえば:

- コンテナのキャッシュ化によって起動時間が約90%削減(48秒 → 5秒)

- 画像入力機能の追加(プロンプトに画像を添付可能)

- 自動環境セットアップのサポート(Yarnやnpmなど新規環境でのセットアップ漏れが減少)

- 「Best of N」機能(複数解を一度に生成し、最適案を選びやすく)

- インターネットアクセスの制御向上、ショートカット追加、PR更新対応など多数の改善 (GitHub, OpenAI Help Center)。

総合まとめ

| 更新対象 | 主な改善内容 |

|---|---|

| v0.3.3(Codex IDE 拡張) | VS Code などにCodexがIDE拡張として追加 – ChatGPTでの認証機能追加 – ローカルとクラウド間のシームレス連携 – CLIのUI刷新・新コマンド追加 – GitHub PR自動レビュー機能追加 |

| Codex Web(クラウド) | コンテナキャッシュ:起動速度大幅向上 – 画像付きプロンプト対応 – 自動環境セットアップ – 複数解生成「Best of N」機能追加 – インターネットアクセス制御、PR更新、ショートカット追加など多数改善 |

現時点での限界とご案内

- IDE拡張 v0.3.3 における詳細な「どのコマンドが追加されたか」については、公式 GitHub リポジトリの CHANGELOG.md または Releases ページ に直接記載されている可能性が高いです (GitHub)。

- もし具体的に「v0.3.3 リリース時のコミットやファイル差分」まで知りたい場合は、私も調査のお手伝いが可能です。ご希望があれば、GitHub リポジトリの該当箇所へのリンクや要約もご案内できますので、お気軽にご依頼ください!

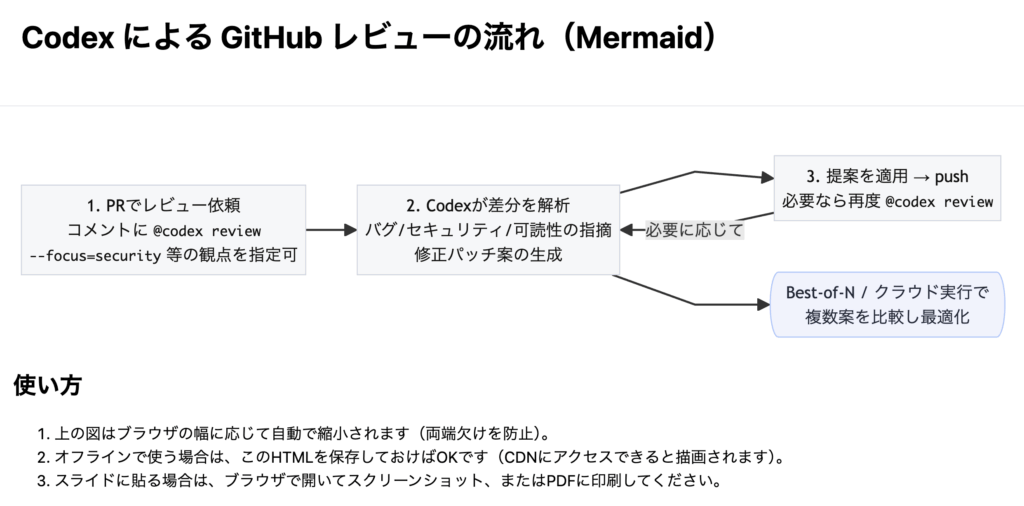

「GitHub レビューの具体的な使い方」を教えてください

GPT-5 の回答

なるほど 👍

では Codex の GitHub レビュー機能について、実際の使い方を分かりやすく説明しますね。

🔹 前提条件

- Codex 拡張(vscode用など) がインストールされている

- ChatGPT アカウント(Plus/Pro/Team/Enterpriseなど) でログイン済み

- GitHub リポジトリに対して Codex を 統合済み(リポジトリの設定からCodexを有効化)

🔹 GitHubレビューの使い方(基本フロー)

1. PRにCodexを呼び出す

Pull Request を作成した後、レビュー欄で

@codex review

とコメントすると、Codex がその PR のコード差分を解析し、レビューを返してくれます。

2. 改善提案をもらう

Codex は以下のようなレビューを自動生成します:

- コードのバグ・セキュリティリスク指摘

- コーディングスタイルの統一案

- 冗長な処理の簡略化提案

- 必要に応じてサンプル修正コードを提示

レビューは GitHub の通常のコメントとして表示されます。

3. PR内で再度依頼できる

- 部分的なレビューを依頼する場合:

@codex review src/utils.js

とファイル名を指定すると、そのファイルだけを重点的にレビューしてくれます。

- 特定の観点で依頼する場合:

@codex review --focus=security

のように、セキュリティ、パフォーマンス、可読性など観点を指定可能(将来拡張される予定)。

4. 改善を適用する

Codex が提案した修正案は、VS Code から直接「Apply suggestion」ボタンを押して適用可能です。

または PR に別コミットを追加して再度レビューを依頼できます。

🔹 実際のイメージ

- GitHub で Pull Request 作成

- コメント欄に

@codex review - Codex が自動でレビューコメントを投稿

(例:「ここの関数はエラーハンドリングが不足しています。try-catchを追加してください」など) - 必要なら修正をプッシュし、再度

@codex reviewで再チェック

🔹 メリット

- 人間のレビュー前に 一次レビューとして使える

- バグやセキュリティリスクの見落としを減らせる

- レビューのたびに一貫した観点でチェックできる

✅ まとめると

Pull Request で @codex review と呼びかけると、Codex が自動でレビューを行い、改善提案をコメントしてくれる。

さらに、観点指定や部分的レビューも可能で、VS Codeから直接修正を適用できるのがポイントです。

ご希望なら、このフローを 図解(GitHub画面をベースにしたレビューの流れ) でまとめましょうか?

(補足)

フローの 図解(GitHub画面をベースにしたレビューの流れ)」を頼んだが、左右が切れてしまう画像しか作成されなかったので、HTML版を依頼したところ、下図が作成された。

「Codex – OpenAI’s coding agent」について調査し、ローカル環境で小規模のコードを作成する場合には、Codex Webは必要ないことが分かった。一定範囲は加入プラン以外の費用は発生させないで使用できるとのことなので、そのようなケースがあれば試したい。

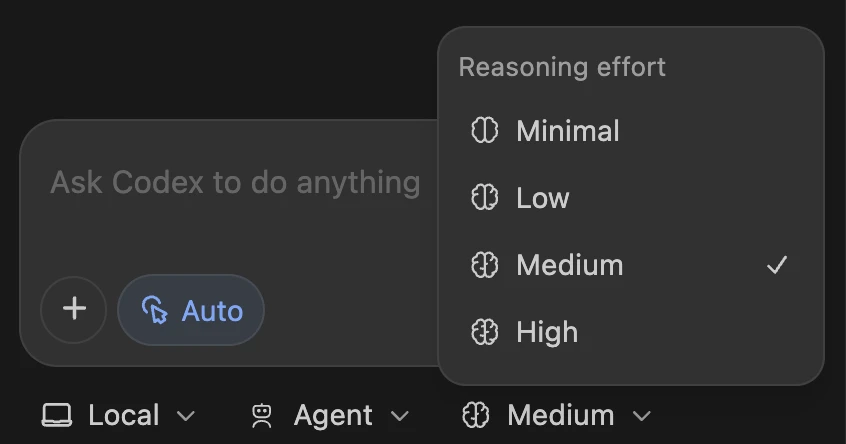

以降、VS Codeにv0.3.3 の「Codex – OpenAI’s coding agent」を導入した際の表示画面(抜粋)を紹介する。