みちびき(準天頂衛星システム)の災害・危機管理通報サービスを利用できるボードの記事が掲載されていたので作製してみた。参照した記事は下記のブログ記事であり、サンプルコードを参考に、ChatGPT 4oなどのAIと相談しながら進めた。

「GPSシールドを使ってみちびき(QZSS)の災害・危機管理通報サービス(DC Report・DCX)を受信してみた。」

(https://www.switch-science.com/blogs/magazine/gps-qzss-dc-report-dcx-receiving)

みちびき(準天頂衛星システム)を利用した災害・危機管理通報サービスについてChatGPT 4oに質問したところ、正式に運用が開始されており、2024年4月1日からは、Jアラート(ミサイル発射情報等)やLアラート(避難情報)の配信も開始され、サービスが拡張されているとのことだった。

また、このサービスでは、下記の「DCレポート」や「DCXメッセージ」の情報が得られることが分かった。

DCレポート (Disaster and Crisis Management Report)

DCレポートは、災害や危機管理のための情報提供を目的としたメッセージです。

みちびき(QZSS)は災害時に地上インフラが破壊されても情報を提供できる能力を持ち、次のような情報が提供されます:

・地震、津波、火山噴火などの災害に関する緊急警報

・被災状況に基づく支援情報

・避難指示や経路案内などの防災情報

これらのレポートは、専用の端末やシステムで受信され、災害対応の迅速化や情報共有に役立てられます。

DCXメッセージ (Disaster and Crisis Management X-Messages)

DCXメッセージは、DCレポートに関連するデータ形式や特定の情報セットを指します。このメッセージは、特に災害時に必要な詳細な情報を提供するために設計されています。

以下の特徴があります:

・情報の詳細性:地理的な位置情報、危険範囲、推奨行動など、受信者に具体的な指示を提供。

・受信端末:一般的には専用の受信機やスマートフォンアプリで利用可能。

・送信プロトコル:みちびき衛星から直接送信されるため、地上の通信網が使えなくても利用可能。

活用例

地震発生時に、震源地や影響範囲を含む緊急メッセージを送信。

津波警報時に、避難先の座標やルート案内を提供。

火山噴火時に、噴火予測範囲や火山灰の影響範囲をリアルタイムで配信。

これらの仕組みは、みちびきのL1S信号を活用することで、災害時における人命保護や迅速な対応を可能にしています。詳しい利用方法や技術的な詳細については、国土交通省やみちびきの公式ウェブサイトで確認することができます。

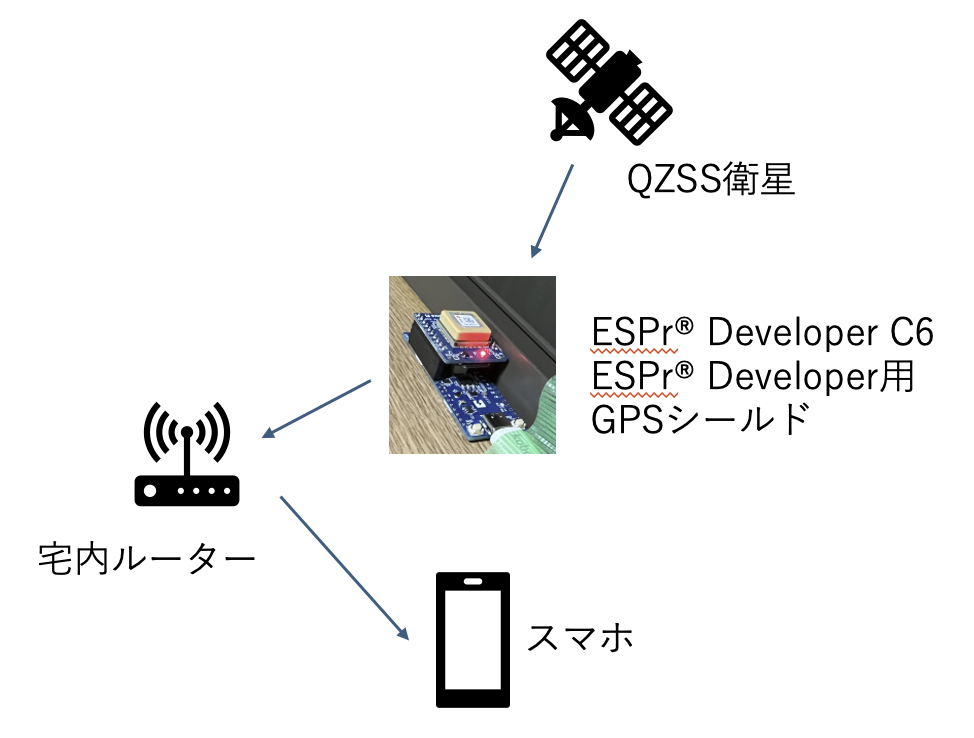

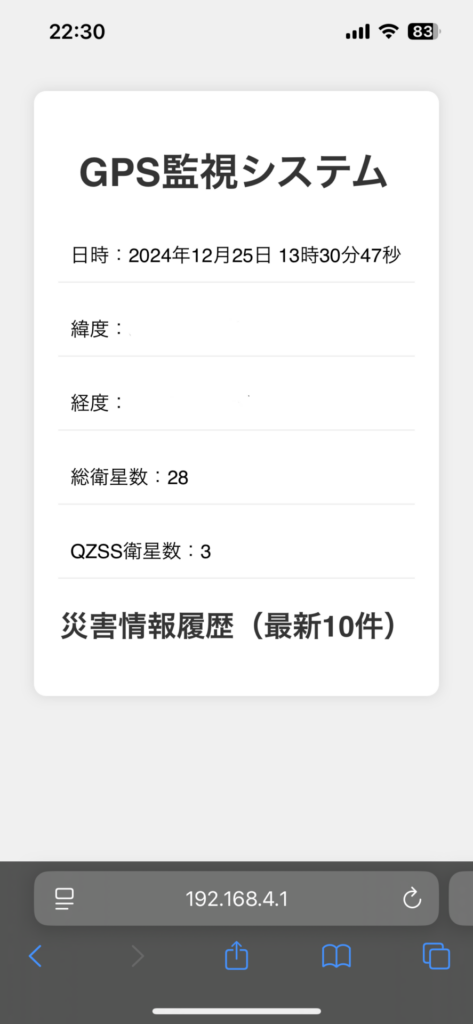

作製したボード

参照したブログ記事に基づいてボード(ESPr® Developer C6にESPr® Developer用GPSシールド(SAM-M8Q搭載)を搭載した構成)を作製し、南向きの窓際に設置した。スマホアプリ「GNSS View」で確認しても、南側が開けていた方が良いように思われる。また、ESPr® Developer C6を宅内ネットワークに接続してスマホ等で災害情報等を見れるように構成した。

測位状況と災危通報(DCレポート、DCXメッセージ)の表示例

GEO衛星とQZO衛星について、Perplexity Proに聞いた。

GEO衛星とQZO衛星には、軌道と役割に重要な違いがあります。

軌道の違い

GEO衛星(静止軌道衛星)

– 赤道上空約35,786kmの高度に位置します。

– 地球の自転と同じ速度で周回するため、地上から見ると常に同じ位置に静止しているように見えます。

QZO衛星(準天頂軌道衛星)

– 地上から見て「8の字軌道」を描きます。

– 日本上空に長時間滞在するよう設計された軌道を持ちます。

役割の違い

GEO衛星

– 広範囲を継続的にカバーできるため、通信、放送、気象観測などに適しています。

– みちびきシステムでは、1機のGEO衛星が配置されています。

QZO衛星

– 日本上空に長時間滞在するため、高仰角での測位サービスを提供します。

– みちびきシステムでは、3機のQZO衛星が配置されています。

システムにおける位置づけ

みちびき(準天頂衛星システム)では、QZO衛星とGEO衛星を組み合わせることで、より安定した測位サービスを提供しています。QZO衛星が日本上空に長時間滞在することで高精度な測位を可能にし、GEO衛星がそれを補完する役割を果たしています。

この組み合わせにより、日本およびアジア・オセアニア地域において、より正確で安定した測位サービスを実現しています。

みちびき(準天頂衛星システム)の災害・危機管理通報サービス(災危通報)には、QZO衛星(準天頂軌道衛星)とGEO衛星(静止軌道衛星)の両方が関わっています。

災害・危機管理通報サービスの提供

災害・危機管理通報サービス(災危通報)は、これらの衛星を通じて提供されています。

– 少なくとも3機の衛星が同時に災危通報を提供する確率が0.999以上となるように設計されています。

– L1S信号を使用して災害情報が送信されます。

災害・危機管理通報サービスの特徴

– 地上の通信インフラが途絶しても情報を受信することが可能です。

– 気象庁が発信する地震や津波などの災害情報をみちびきから送信します。

– 全国で利用可能で、受信は無料です。

このように、みちびきの全ての衛星(QZOとGEO)が災害・危機管理通報サービスの提供に関わっており、日本全土をカバーする安定した情報配信を実現しています。

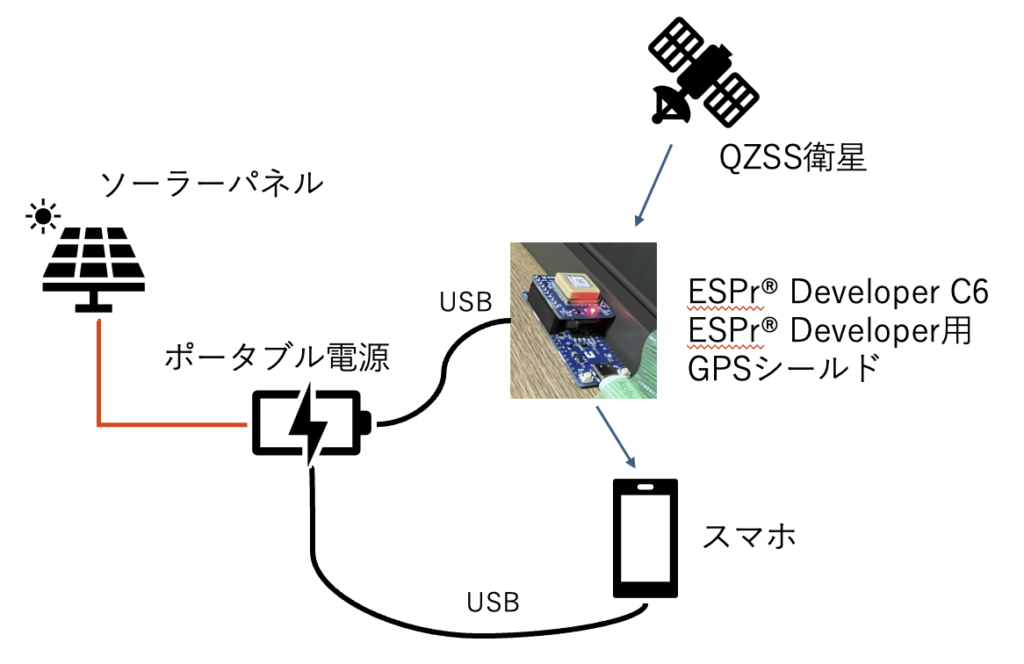

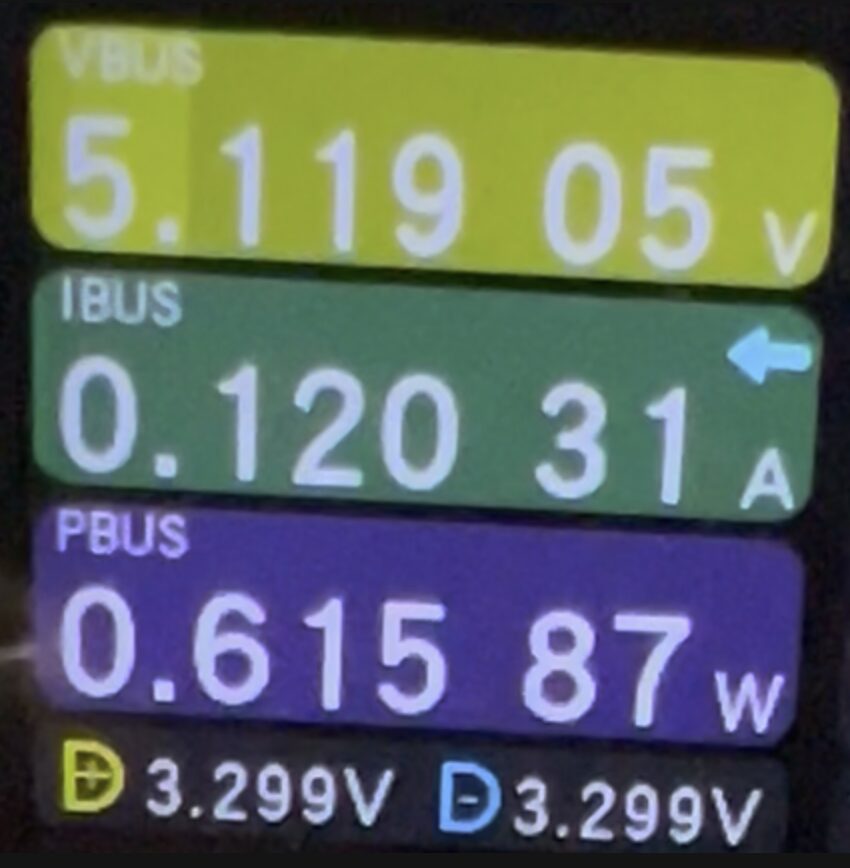

改良したボード

次に、災害時に利用することを想定し、ESPr® Developer C6をWiFiのアクセスポイント(固定IPアドレス)として構成し、スマホからそのネットワークに接続することで、宅内ルーターなしで災害情報等を確認できるようにした。

この構成でUSBを介してボードに送られる電流は120mA程度で、電力は0.6W程度であった。

情報は4秒ごとに更新され、広域の情報も配信されるので、ユーザにとって必要な情報を、確認したい時に確認できるように、履歴機能やフィルター機能が必要。

ライブラリについて

参照したブログ記事で紹介されていたサンプルコードでは、QZQSM.hとQZSSDCX.hのライブラリが使用されていたので、これらのライブラリについてPerplexity Proに聞いた。

QZQSM.hやQZSSDCX.hのライブラリを使用することで、みちびき衛星からのL1S信号を解析し、災害・危機管理通報(DC Report)や拡張版(DCX)のメッセージを解読することができます。

QZQSM.h

このライブラリは、主に以下の災害情報をデコードするために使用されます:

緊急地震速報

震源情報

震度情報

南海トラフ地震情報

津波情報

火山情報

気象情報

洪水情報

台風情報

海上警報

QZSSDCX.h

このライブラリは、QZQSM.hの拡張版で、より詳細な災害情報を扱うことができます。

使用方法

L1S信号の受信設定: まず、GNSS受信機(例:u-bloxのSAM-M8Q)がL1S信号を受信するように設定する必要があります。

メッセージの取得: UBX_RXM_SFRBXメッセージを使用して、L1S信号からデータを取得します。

デコード処理:if (mt == 43) { dc_report.Decode(l1s_msg_buf); Serial.println(dc_report.GetReport()); } else if (mt == 44) { dcx_decoder.decode(l1s_msg_buf); dcx_decoder.printSummary(Serial, dcx_decoder.r); }

このコードでは、メッセージタイプ(MT)が43の場合はDC Report、44の場合はDCXとしてデコードします。

注意点

これらのライブラリを使用するには、L1S信号を受信できるGNSS受信機が必要です。

デコードされた情報は、緊急地震速報や津波警報など、重要な災害情報を含む可能性があるため、適切に処理し、必要に応じて警告システムと連携させることが重要です。

これらのライブラリを使用することで、みちびき衛星からの災害情報をリアルタイムで解析し、防災や減災に活用することができます。

QZQSM.hやQZSSDCX.hを使って具体的にどのようなメッセージをデコードできますか

QZQSM.hライブラリを使用すると、みちびき衛星(QZSS)から送信される災害・危機管理通報(DC Report)の以下のような種類のメッセージをデコードできます:

デコード可能なメッセージ

緊急地震速報: 地震発生直後の速報情報

震源情報: 地震の発生場所や規模に関する情報

震度情報: 各地の揺れの強さに関する情報

南海トラフ地震情報: 南海トラフ地震に関する特別な情報

津波情報: 津波の発生や予測に関する情報

北西太平洋津波情報: 北西太平洋地域の津波に関する情報

火山情報: 火山活動に関する警報や予報

降灰予報: 火山灰の降下予測に関する情報

気象情報: 気象警報や注意報などの情報

洪水情報: 河川の氾濫や洪水に関する情報

台風情報: 台風の進路や強度に関する情報

海上警報: 海上の気象や波浪に関する警報

QZSSDCX.hライブラリを使用すると、みちびき衛星(QZSS)から送信される拡張版災害・危機管理通報(DCX: Disaster and Crisis Management Report Extended)のメッセージをデコードできます。このライブラリは、より詳細で多様な災害情報を扱うことができます。

デコード可能なメッセージ

QZSSDCX.hを使用して、以下のような種類のメッセージをデコードできます:

地震関連情報

震源・震度に関する情報

長周期地震動に関する観測情報

南海トラフ地震臨時情報

津波関連情報

津波警報・注意報・予報

津波情報

沖合の津波観測に関する情報

気象関連情報

気象特別警報・警報・注意報

土砂災害警戒情報

指定河川洪水予報

記録的短時間大雨情報

火山関連情報

噴火警報・予報

火山の状況に関する解説情報

降灰予報

その他の災害情報

竜巻注意情報

熱中症警戒アラート

気象庁防災情報XMLフォーマット形式電文

災害情報をリアルタイムでデコードし、防災・減災活動に活用することができます。例えば、地震の震源や規模、津波の到達予想時刻や高さ、気象警報の詳細な内容などを把握することが可能になります。

QZSSDCX.hは、QZQSM.hよりも多くの種類の災害情報を扱うことができ、より詳細な情報を提供します。これにより、より高度な防災システムの構築や、きめ細かな災害対応が可能になります。

また、みちびき(準天頂衛星システム)の災害・危機管理通報サービス(拡張)(DCX)において、JアラートおよびLアラートに関する配信サービスが2024年4月1日より開始されました。

この新しいサービスにより、以下のような情報が配信されるようになりました:

Jアラート情報:

国民保護に関する情報(例:弾道ミサイル発射情報)

緊急地震速報

津波警報

気象警報など、特に緊急性の高い情報

Lアラート情報:

避難勧告・避難指示

避難所情報

ライフライン情報(給水や復旧状況など)

災害発生地域周辺の詳細な情報

このサービス開始により、みちびき衛星を通じて、より包括的な災害・危機管理情報が提供されるようになりました。これにより、インターネット接続が不要で、空が見える環境であれば情報を受信できるという利点を活かしつつ、より広範囲かつ詳細な災害情報の提供が可能になりました。

この新しいサービスは、既存の緊急警報システムを補完し、より効果的な防災・減災活動に貢献することが期待されています。

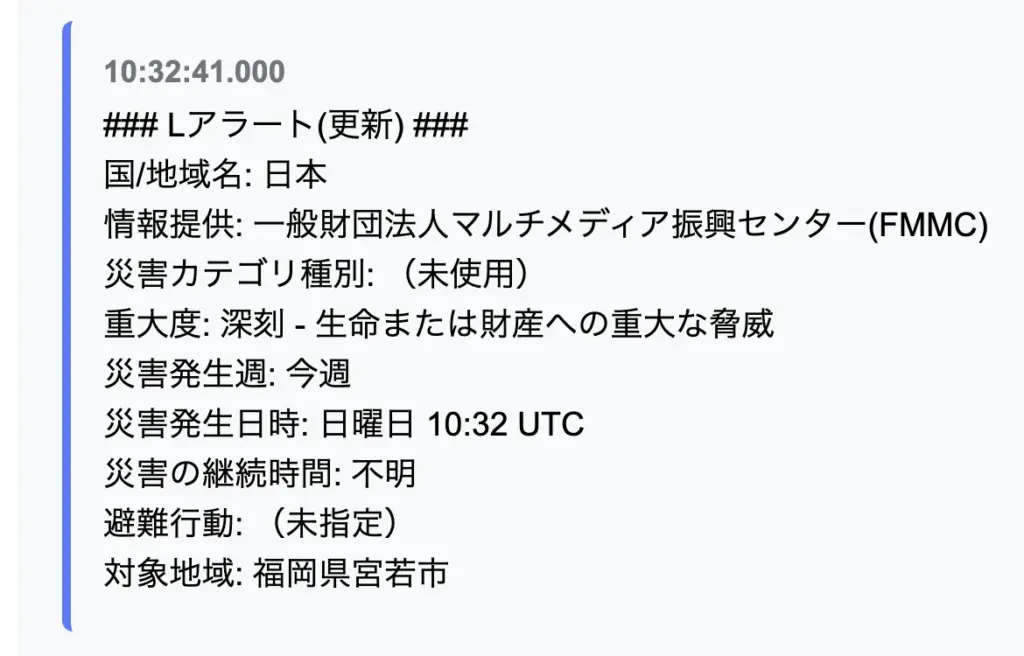

(2025年8月10日追記)

Lアラート例

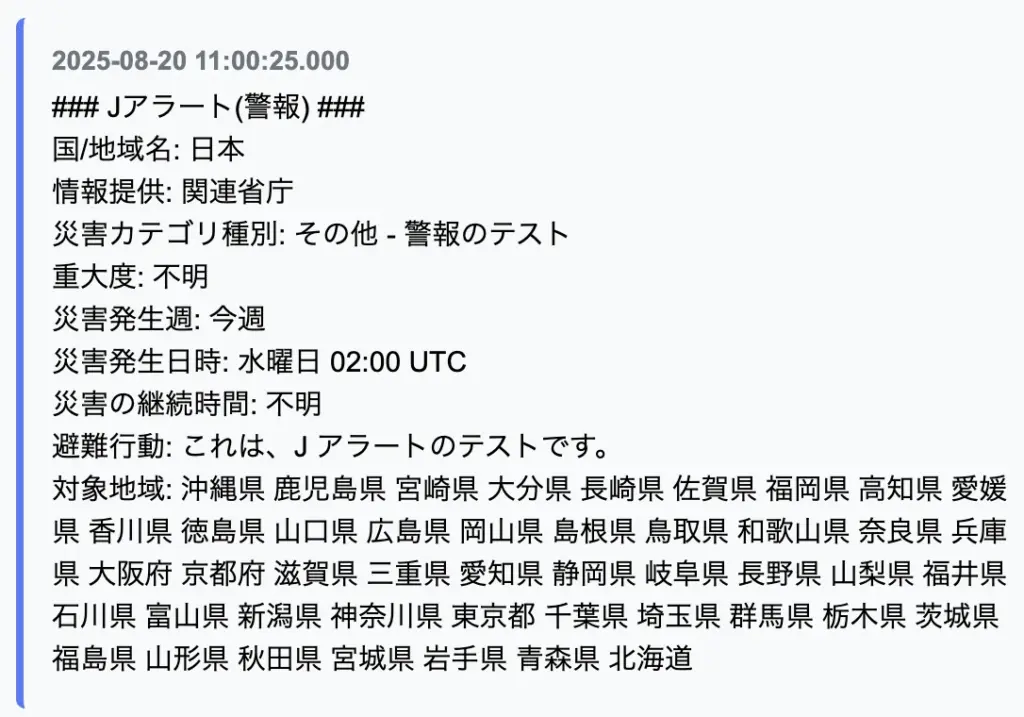

(2025年8月20日追記)

Jアラートテスト例

(要約)タイムリーに受信できそうですか。例えば、地震の発生からどれくらいの時間で受信できそうですか

みちびき衛星からの災害・危機管理通報(災危通報)サービスは、リアルタイムで防災情報を提供することを目的としていますが、情報の受信タイミングについては以下の点に注意が必要です:

配信頻度と遅延

災危通報の配信頻度は4秒に1回です。

この頻度では、緊急地震速報のような即時性を要する情報の伝達には適していません。

緊急地震速報との比較

緊急地震速報を早く受け取りたい用途には向いていません。

携帯電話の緊急地震速報システムの方が、より迅速に情報を受信できる可能性があります。

情報の詳細度

地震情報は都道府県単位かつ震度4以上の地域のみの情報となります。

気象庁防災情報XML形式電文の受信を完全に置き換えることはできません。

利点

インターネット接続が不要で、空が見える環境であれば情報を受信できます。

契約や料金が不要で、誰でも受信可能です。

受信可能な情報

災危通報では以下のような情報が配信されます:

緊急地震速報

震源情報

震度情報

南海トラフ地震情報

津波情報

火山情報

気象警報

洪水情報

台風情報

海上警報

これらの情報は、即時性よりも広範囲かつ詳細な災害情報の提供を目的としています。地震発生からの具体的な受信時間は明記されていませんが、4秒ごとの配信頻度を考慮すると、緊急地震速報ほどの即時性は期待できません。

したがって、災危通報サービスは即時的な警報システムというよりも、より包括的な災害情報を補完的に提供するシステムとして活用するのが適切だと考えられます。

気象庁防災情報XML形式電文とは何ですか。また、どのような情報の配信等に用いられますか

気象庁防災情報XML形式電文は、気象庁が提供する災害情報をXML形式で配信する電文のことです。これにより、気象に関する情報を効率的かつ標準化された方法で提供することが可能となります。この形式は、システム間のデータ交換を容易にし、迅速で正確な防災対応に寄与するために使用されます。

主な特徴

XML形式:

データが構造化され、タグを用いて情報を階層的に表現。

機械判読性が高く、システムへの自動組み込みが容易。

リアルタイム配信:

気象庁が発表する警報・注意報、地震速報、津波情報などの情報をリアルタイムで取得可能。

多様な防災情報:

各種災害情報を網羅し、気象、防災関係機関や自治体で活用される。

主な用途

気象警報・注意報の配信:

大雨警報、暴風警報、洪水注意報など。

地震情報:

緊急地震速報、震源・震度情報など。

津波情報:

津波予報、警報、注意報。

火山情報:

火山噴火予報や火山警報。

特別警報・防災情報:

気象災害に対する特別警報やその他の防災関連情報。

利用例

自治体の防災システム:

地域住民に防災情報を提供するためのシステムで利用。

マスメディア:

テレビやラジオ、ウェブサイトでの速報配信に活用。

アプリ開発:

災害情報通知アプリでリアルタイムに情報を提供。

研究機関や企業:

天候の予測や災害の影響分析。

XML形式の電文はインターネット上の専用サイトやAPIを介して取得でき、利用者は事前に登録や許可を得る必要がある場合があります。データ形式や利用方法の詳細については、気象庁の公式サイトで確認できます。

気象庁防災情報XMLフォーマット 情報提供ページ

https://xml.kishou.go.jp/

GPS関連のライブラリとして、TinyGPS++があるが、このライブラリが今回の用途に使用可能かを聞いてみた。

TinyGPS++.hのライブラリを使えば、L1S信号を解析できますか

TinyGPS++ライブラリは、L1S信号を直接解析する機能を持っていません。このライブラリは主にGPSのL1 C/A信号を解析するために設計されており、みちびき(QZSS)のL1S信号などの他のGNSS信号には対応していません。

TinyGPS++は以下のような基本的なGPS情報を解析することができます:

位置(緯度・経度)

高度

日付と時刻

速度

進行方向

しかし、L1S信号のような特殊な信号を解析するためには、より高度なGNSSライブラリが必要です。

L1S信号を含む複数のGNSS信号を解析したい場合は、以下のような方法を検討する必要があります:

より高機能なGNSSライブラリを使用する(例:MicroNMEA)

ハードウェアメーカーが提供する特別なライブラリを使用する

GNSS受信機のファームウェアを更新して、L1S信号をサポートするようにする

また、L1S信号を受信するには、対応したGNSS受信機が必要です。一般的なGPSモジュールでは、L1S信号を受信できない場合があります。

結論として、TinyGPS++だけではL1S信号を解析することはできません。L1S信号を含む高度なGNSS解析を行うには、より専門的なハードウェアとソフトウェアの組み合わせが必要となります。

ESP32シリーズやESP8266シリーズで、QZQSM.hやQZSSDCX.hのライブラリが対応していない機種はありますか。または、対応している機種はありますか。

(参考)

ESP32シリーズやESP8266シリーズにおけるQZQSM.hやQZSSDCX.hライブラリの対応状況は、以下のように確認されます。

対応機種に関する情報

これらのライブラリは、日本の準天頂衛星システム(QZSS)の信号処理やデータ解析に使用されますが、主に以下の条件で対応機種が決まります。

ESP32シリーズ

ESP32シリーズは基本的に対応しています

ESP32は強力なデュアルコアプロセッサと十分なメモリを備えており、QZQSM.hやQZSSDCX.hが提供する演算処理やパース機能を動作させるのに十分なリソースを持っています。 対応例: ESP32-WROOM-32, ESP32-WROVER, ESP32-S3

ESP8266シリーズ

ESP8266シリーズも一部対応していますが、制約があります

ESP8266はシングルコアのプロセッサであり、メモリもESP32に比べて少ないため、これらのライブラリを利用する際にはメモリ不足や処理速度の制限に注意が必要です。特に、多数の並列処理や大規模なデータセットを扱う場合、動作が不安定になる可能性があります。

対応していない場合の要因

以下の理由で一部の機種が非対応または動作が不安定になることがあります:

メモリ不足

ESP8266のようなリソースが限られているマイクロコントローラでは、大きなデータバッファや複雑な演算を処理できないことがあります。

特定ライブラリとの競合

Wi-FiやBluetooth機能を同時に使用すると、CPUリソースが不足し、ライブラリの機能が正しく動作しない場合があります。

未確認の互換性

ライブラリが最新のESP32/ESP8266のバリエーションで動作確認されていない場合があります。

推奨される対応機種

ESP32シリーズであれば、ほぼ全機種が対応可能です。 特に推奨されるモデル: ESP32-WROOM-32, ESP32-WROVER

ESP8266シリーズは、次の条件で使用することを推奨します:

追加のメモリ負荷をかけるタスクを最小限に抑える

Wi-Fiの負荷が低いシステム構成

注意事項

最新のライブラリリリースノートや公式ドキュメントを確認することで、使用するライブラリバージョンに対応している具体的な機種を特定することができます。また、QZQSM.hやQZSSDCX.hの導入時には、ライブラリが利用する特定の周波数や信号に対応したハードウェアがあるかも確認する必要があります。

必要であれば、これらのライブラリのドキュメントを直接調査して詳細情報を提供することも可能です。

活用事例

災危通報サービスは即時的な警報システムというよりも、より包括的な災害情報を補完的に提供するシステムとして活用するのが適切ということだが、具体的にどのように活用できるのか、活用事例を調べてみた。

デジタルサイネージでの活用

株式会社ジェイアール東日本企画が開発したデジタルサイネージ機器「Signadia(シグナディア)」が、災危通報に対応しています。

港区立青山中学校に試験導入されました。

災害時に地上の通信インフラが途絶しても、みちびきからの災危通報を受信可能です。

平常時は学校の掲示板として使用し、非常時には災害情報や安全案内を表示します。

防災訓練での活用

2024年11月3日に港区総合防災訓練(赤坂会場)で、Signadiaを用いたデモンストレーションが行われました。

会場入り口付近でデジタルサイネージによる案内表示を行いました。

みちびき経由で配信された試験データによる災危通報の表示システムのメリットを訴求しました。

ゴルフウォッチでの活用

MASAという企業が、災危通報に対応したGNSSゴルフウォッチの実証実験を行いました。

ゴルフ場でのプレー中でも、災害情報を受信できるようになります。

サブメータ級測位補強も実現しています。

GNSSトラッカーでの活用

フォルテという企業が、災危通報にも対応した新型GNSSトラッカーを開発しました。

2018年春に発売予定でした。

位置情報の取得だけでなく、災害情報も受信できる機能を搭載しています。

ゴルフウォッチへの活用: グリーンオン株式会社(旧株式会社MASA)は、腕時計型ウェアラブル端末「ザ・ゴルフウォッチ」シリーズに災危通報の受信機能を搭載する実証実験を行いました。ゴルフ場は山間部に位置することが多く、スマートフォンの電波が届きにくい環境でも、ゴルフウォッチが直接災害情報を受信し、緊急地震速報や津波警報をユーザーに通知する仕組みを開発しました。

被災対応FMラジオ放送システム: 山口放送株式会社は、みちびきの災危通報を活用して、放送設備が被災した場合でも衛星から直接災害情報を受信し、自動的に放送できるFMラジオ放送システムの実証実験を行いました。これにより、地上の通信インフラが途絶した際にも、地域住民に重要な災害情報を提供することが可能となります。

1. 地域防災活動

ある地域では、みちびきの災害・危機管理通報サービスを利用して、地震発生時にリアルタイムで住民に情報を提供しています。これにより、住民は迅速に避難行動を取ることができ、被害を最小限に抑えることが可能となっています。具体的には、地震発生後に自動的に警報が発信され、住民のスマートフォンやデジタルサイネージに表示される仕組みが導入されています。

2. ドローンによる気象観測

みちびきを活用した実証事業の一環として、ドローンを用いた気象観測が行われています。このプロジェクトでは、ドローンがみちびきからのデータを受信し、リアルタイムで気象情報を収集・分析することで、災害発生時の迅速な対応を支援しています。

3. 自動料金収受システム(ETC)との連携

パナソニック株式会社は、みちびきの災害・危機管理通報サービスを受信できるETC車載器を開発しました。このシステムにより、交通機関が災害情報を受け取り、適切なルートを選択することで、交通渋滞や事故を回避することが可能になります。

4. デジタルサイネージの活用

デジタルサイネージを利用した災害情報の表示も行われています。みちびきから発信された情報を受信し、公共の場で視覚的に表示することで、より多くの人々に迅速に情報を伝えることができます。これにより、通信が途絶えた場合でも、重要な情報を住民に届ける手段として機能しています。

これらの事例は、みちびきの災害・危機管理通報サービスが地域社会においてどのように活用されているかを示しており、今後のさらなる発展が期待されます。

5. 災害・危機管理通報サービスの拡張

2024年4月1日から、みちびきの災害・危機管理通報サービスは、Jアラート(ミサイル発射情報等)やLアラート(避難情報)の配信を開始しました。この拡張により、より多様な災害情報が提供され、特に緊急時の対応力が向上しています。これにより、アジア太平洋地域の防災機関が作成した災害情報の配信も計画されており、国際的な協力が進むことが期待されています。

6. SNSを通じた情報配信

災害・危機管理通報サービスでは、気象庁が提供する防災気象情報を独自フォーマットに変換し、SNSでも配信しています。これにより、災害情報を手軽に確認できる手段が増え、住民が迅速に情報を得ることが可能になります。

(参考)また、災害・危機管理通報サービスの活用事例ではないが、準天頂衛星システム「みちびき」を活用したサービスとして下記のものが見つかった。

衛星安否確認サービス(Q-ANPI)について

衛星安否確認サービス(Q-ANPI)は、災害時における避難所の情報を迅速に収集し、安否確認を行うためのシステムです。このサービスは、準天頂衛星システム「みちびき」を利用しており、特に日本国内での災害対応に特化しています。

サービスの目的と機能

Q-ANPIの主な目的は、災害発生時に避難所にいる人々の安否情報を収集し、迅速に関係機関に伝えることです。具体的には、避難所に設置された通信端末を通じて、避難者が自らの安否情報を登録し、その情報が衛星を介して管制局に送信されます。これにより、自治体や防災機関は避難所の状況をリアルタイムで把握することが可能になります。

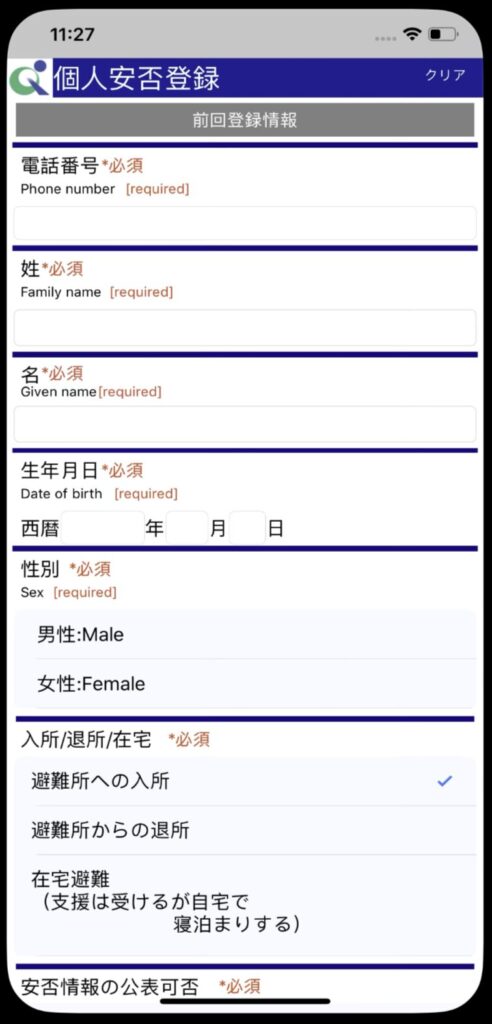

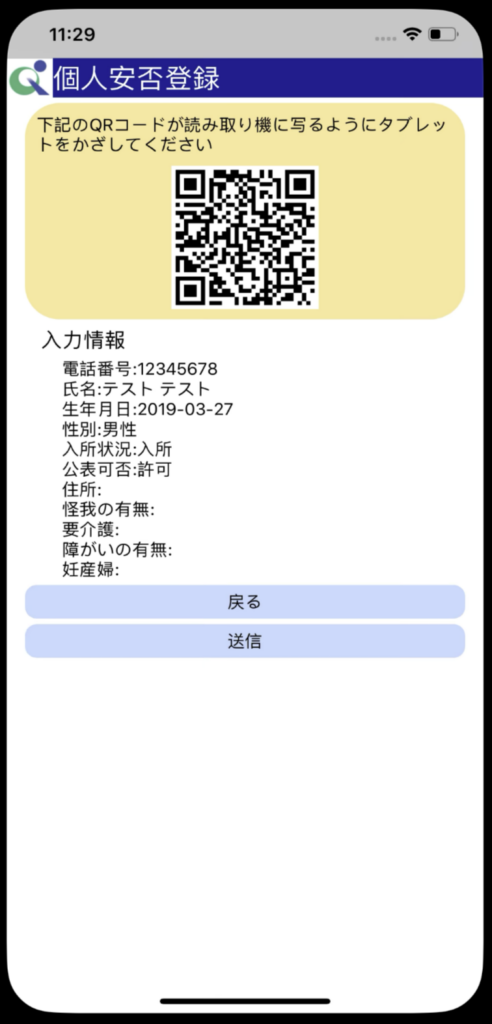

利用方法

Q-ANPIを利用するには、避難所に設置された専用の端末を使用します。避難者は、スマートフォンやタブレットを使って安否情報を入力し、その情報が衛星を通じて集約されます。これにより、避難所の運営者や防災機関は、避難者の状況を迅速に確認できるようになります。

実施状況

内閣府は、Q-ANPIの運用を2018年11月から開始し、自治体への機材貸与を通じて試行的な導入を進めています。これにより、各地域での実証実験が行われ、サービスの有効性が検証されています。

まとめ

Q-ANPIは、災害時における安否確認の効率化を図るための重要なツールであり、今後の防災対策においてますます重要な役割を果たすことが期待されています。

Q-ANPIは、災害時に避難所の位置や開設情報、避難者数、避難所の状況を通知することで、被災状況や孤立した状況の把握に寄与します。また、収集した情報を基に近親者を検索する機能も備えています。

このサービスは、日本国内および沿岸部に限定されており、特に静止軌道に配置された衛星を利用しているため、安定した通信が可能です。Q-ANPIに対応したS帯の端末を使用することで、より高精度な情報収集が実現されます。

さらに、内閣府はQ-ANPIの機能拡張に伴う実証・調査事業を行っており、自治体への機材貸与を通じて、実際の災害や防災訓練においてこのシステムを活用することを期待しています。

衛星安否確認サービス TOP : https://www.q-anpi.qzss.go.jp/qzss/

安否確認アプリ:「みちびき避難所」

みちびきの衛星安否確認サービス「Q-ANPI」を利用するためのものです。災害時に避難所から情報を送信し、親族や知人の安否を確認することができます。

スマホアプリ「みちびき避難所」(iOS版)の画面例