GPT 5 Thinkingのcanvasを使って何か図(または画像)を作成させたいと考えていた。フローチャートを作成してもらったことはあったが、図に表示される要素が重なり合って表示されたりすることがあり、そのまま使えるレベルではなかった。今回は、アンテナの設計図や斜視外観図(または斜視外観画像)を作ることができるかを試した。

(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。

まずは、アンテナの各部寸法の計算を依頼した。

アマチュア無線用のアンテナを設計するにあたり、受信したい周波数が分かれば、アンテナの種類、アンテナの各部のサイズを出すことができますか

GPT 5 Thinkingの回答

はい、目標の周波数(f)が分かれば、多くの代表的なアンテナは「初期寸法」を計算できます。

最終寸法は周囲環境や線材径で微調整しますが、まずは下記の近似式から始めます。

基本

- 波長:λ[m] ≈ 300 / f[MHz]

- 被覆線・太いパイプなどの「端効果」で実寸は理論より短めになります(係数≈0.95を目安)。

代表的アンテナの初期寸法(受信・送信共通の目安)

- 1/2波長ダイポール

- 全長 ≈ (143 / f[MHz]) m(= 0.95×λ/2)

- 片側エレメント ≈ (71.5 / f) m

- 備考:1:1バラン/コモンモードチョーク推奨。高さは≥0.2λが目安。

- 1/4波長グラウンドプレーン(モノポール)

- 垂直エレメント ≈ (71.5 / f) m(= 0.95×λ/4)

- ラジアル各 ≈ (71.5〜80 / f) m、30〜45°下げでインピーダンス≈50Ωに近づく

- 3素子八木(初期設計の典型)

- 反射器 ≈ 0.52λ、給電(ドライバ)≈ 0.49λ、導波器 ≈ 0.46〜0.48λ

- 反射器↔給電間隔 ≈ 0.15〜0.20λ、給電↔導波器間隔 ≈ 0.10〜0.15λ

- 備考:給電点Zは20〜30Ω程度になりがち→γマッチやλ/4同軸変換で50Ω整合

- フルウェーブ(1波長)ループ

- 周長 ≈ 1.02λ(正方形なら1辺 ≈ 0.255λ)

- 給電点インピーダンス ≈100〜130Ω → 4:1バランで50Ω化が手軽

- 小型マグネチックループ(受信向けに有効)

- 周長 ≈ 0.1〜0.3λ、可変Cで同調(Q高・帯域狭)

- 受信専用ならLNA併用で実用的

クイック計算例

- 7.1 MHz(40m帯)ダイポール

- 全長 ≈ 143/7.1 ≈ 20.14 m(片側 ≈ 10.07 m)

- 全長 ≈ 143/7.1 ≈ 20.14 m(片側 ≈ 10.07 m)

- 144 MHz(2m帯)

- λ ≈ 300/144 ≈ 2.083 m

- ダイポール全長 ≈ 0.95×λ/2 ≈ 0.990 m(片側 ≈ 0.495 m)

- 1/4λモノポール ≈ 0.495 m

種類選定の考え方(周波数だけでは決まらない要件)

- 指向性(全方位か・狙い打ちか)/利得

- 偏波(水平・垂直・円偏波)

- 設置スペース・地上高・耐風/外観制約

- 帯域幅(ワイドに取りたい?)

→ 例:V/UHFの広帯域受信ならディスコーン、狭帯域・ノイズ抑制ならループ系 - 給電線・整合(50Ω同軸? バラン/アンバラン必要?)

- 受信専用ならSWR厳密度は下がるが、整合・ノイズフロアは依然重要

7.1 MHz(40m帯)用の各タイプについて計算してください

GPT 5 Thinkingの回答

了解です。7.1 MHz(40m帯)を目標に、代表的な各アンテナの初期寸法をまとめました。

計算では波長 λ をλ ≈ 300 / 7.1 ≈ 42.25 m、端効果の目安係数 0.95 を使用しています。

(実機では周囲環境や線径により微調整が必要)

1) 1/2波長ダイポール

- 全長:0.95×λ/2 ≈ 20.07 m

- 片側エレメント:≈ 10.04 m

- 給電:中央給電、1:1バランまたはコモンモードチョーク推奨

- 設置:地上高は可能なら ≥0.2λ(≒8.5 m)を目安

2) 1/4波長グラウンドプレーン(モノポール)

- 垂直エレメント:0.95×λ/4 ≈ 10.04 m

- ラジアル:各 10.1〜11.3 m(※30〜45°下げでZ≈50 Ωに近づく)

- 目安:4本以上(多いほど良い)。地上設置なら多数短めでもOK

- 給電:同軸直結(芯線=垂直、編組=ラジアル)

3) 3素子八木(初期設計例)

(大柄になりますが、計算値を提示)

- 素子長

- 反射器:≈ 0.52λ = 21.97 m

- 給電(ドライバ):≈ 0.49λ = 20.70 m

- 導波器:≈ 0.47λ = 19.86 m

- 素子間隔

- 反射器–給電:≈ 0.18λ = 7.61 m

- 給電–導波器:≈ 0.12λ = 5.07 m

- ブーム長合計:≈ 12.68 m

- 給電インピーダンス:20〜30 Ω程度になりがち → γマッチやλ/4同軸変換で50 Ω整合

- 備考:40m帯のフルサイズ八木は非常に大きく重量・強度面の配慮が必須

4) フルウェーブループ(1λループ)

- 周長:≈ 1.02λ = 43.10 m

- 1辺(正方形想定):≈ 0.255λ = 10.77 m

- 給電点Z:およそ 100〜130 Ω → 4:1バランで50 Ωへ

- 偏波:給電位置で水平/垂直を選択可能(例:側面中点給電=水平偏波)

5) 小型マグネチックループ(受信向け)

- 周長の目安:0.1〜0.3λ

- 例(扱いやすい中間値 0.2λ):周長 ≈ 8.45 m

- 直径:C/π ≈ 2.69 m(半径 ≈1.35 m)

- 導体:太めの銅パイプ(例:外径22 mm)推奨(Qと損失のバランス)

- 同調C(参考値):上記サイズ・7.1 MHzで可変約 60 pF 前後

- 高耐圧(kV級)・低損失のエアバリコン/真空バリコン推奨

- 結合:直径 約1/5 のカップリングループ(≈0.54 m径)で同軸と結合

- 特性:帯域は非常に狭い(高Q)。受信専用や狭帯域運用に有利。屋内設置でも実用

使い分けの短評

- ダイポール:構造が簡単で実績十分。高さ確保で性能向上。

- GP:垂直偏波で全方位、設置が比較的容易(ただし高さとラジアルが鍵)。

- 3エレ八木:高利得・指向性。ただし40m帯では巨大。

- フルウェーブループ:静かでノイズに強い傾向、設置スペース確保できれば良好。

- マグル:省スペースで室内・ベランダ向き(受信に最適)。

もし、設置環境(屋根・庭・ベランダ・ポール高さ・敷地長)や偏波・指向性の希望が分かれば、同じ7.1 MHzでも「最適解」が変わります。条件に合わせて寸法微調整(端効果の最適係数)や整合方法、同軸種別と長さ、チョークの具体仕様まで落とし込んで提案できます。

アンテナの設計図、外観図、設置状態図

庭に設定するアンテナの設計図、外観図、設置状態図を、canvasを使って作成することはできますか

GPT 5 Thinkingの回答

7.1 MHz(40m帯) 庭設置アンテナ — 設計図・外観図・設置状態図

前提寸法(7.1 MHz)

※ 同軸: 50 Ω(例: RG‑58, RG‑8X, RG‑213)。コモンモードチョーク(1:1バラン相当)推奨。

※ 寸法は初期値です。敷地・支点・線径・周囲物によって最終調整が必要です。

A) 逆V型ダイポール(Inverted‑V / 7.1 MHz)

設計図(寸法)

片脚長は端効果を見込んだ初期値。SWR最小点で数十 cm 単位の微調整を行ってください。

外観図

末端は絶縁ロープで固定。周囲物(雨樋・金属柵)からは可能なら≥1 m離隔。

設置状態図(庭・建物との関係)

端末位置は庭の実寸に合わせて調整。人が通る動線の上は避け、必要なら警告タグを付けてください。

部材リスト(例)

| 品目 | 仕様例 | 数量 | 備考 |

|---|---|---|---|

| アンテナ線 | 銅撚線/IV線 1.25〜2sq | 約22 m | 余長含む |

| マスト | FRP/アルミ 9〜12 m | 1 | 耐風配慮・ステー可 |

| バラン/チョーク | 1:1(コモンモード対策) | 1 | 給電箱へ |

| 同軸ケーブル | 50Ω(RG‑8X等) | 必要長 | 屋外用・防水処理 |

| 絶縁子・ロープ | 耐候性 | 適宜 | 端末用 |

調整方法:中心周波数でSWRを測定し、短縮が必要なら両端を対称に数 cm 単位でカット。周囲物の影響が大きい場合は頂角や高さも調整。

B) 1/4λ 垂直グラウンドプレーン(7.1 MHz / エレベーテッド・ラジアル)

設計図(寸法)

エレベーテッド・ラジアル(地表から持ち上げる)により効率と整合の安定性が向上。

外観図

ステー線で支柱を安定化。ラジアル先端は絶縁子+ロープで固定。

設置状態図(庭・建物との関係)

電源・避雷経路の確保と、隣地・電線からの離隔をご確認ください。

部材リスト(例)

| 品目 | 仕様例 | 数量 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 垂直接栓/ラジアル線 | 銅線 1.25〜2sq | 合計 約52 m | ラジアル4本構成例 |

| 支柱 | アルミ/FRP 10–12 m | 1 | ステー線・アンカー併用 |

| 給電箱 | 防水(IP65+) | 1 | 同軸直結 |

| 同軸ケーブル | 50Ω | 必要長 | ドレンループ+自己融着 |

| 絶縁子・ロープ | 耐候性 | 適宜 | ラジアル端末固定 |

整合の目安:ラジアル角度を下げる(30–45°)と給電点インピーダンスが50Ωに近づきます。SWRを見ながら垂直/ラジアル長と角度を微調整。

C) 小型マグネチックループ(受信向け / 7.1 MHz)

設計図(寸法)

太めの銅パイプ(外径≈22 mm)推奨。屋内・ベランダ設置でも実用の受信性能。

外観図

チューニングは狭帯域。受信中心に最適。送信用途は別設計・高耐圧部材が必須。

設置状態図(庭・ベランダの例)

屋外・屋内いずれでも、金属物からの離隔を確保し、同軸は直角気味に引き出します。

部材リスト(例)

| 品目 | 仕様例 | 数量 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 主ループ | 銅パイプ 外径≈22 mm | 約8.5 m | 曲げ加工 |

| 可変コンデンサ | 真空/エアバリコン ~60 pF | 1 | 高耐圧・低損失 |

| 結合ループ | 銅線/同軸シールド | 1 | 直径≈主の1/5 |

安全上の注意:高Qゆえ可変Cに高電圧が発生します。受信専用でも感電・放電対策を徹底。

施工・安全・調整メモ

- 防水:給電部・同軸コネクタは自己融着テープ+UV耐性テープで二重処理。

- 落雷対策:避雷器・接地(可能なら第3種接地)を検討。運用時以外の接地短絡も有効。

- 機械強度:風荷重を見込んだ支柱・ステー設計(地域風速基準に準拠)。

- 調整:SWRメータ/アンテナアナライザで中心周波数を確認し、長さ・角度・高さを微調整。

- 法令・条例:工作物高さや敷地境界の規定、景観条令、隣接地との離隔に留意。

7.1 MHz用アンテナの設置方向・通信時間帯

7.1 MHz(40m帯)のFT-8通信(海外局との通信)を行いたいと思います。指向性のあるアンテナの場合、日本では、どちらの方向を向ければいいですか。おすすめの方向と時間帯を教えてください

GPT 5 Thinkingの回答

7.1 MHz(40m帯) FT8 — 指向性アンテナのおすすめ方位と時間帯(東京都基準)

方位クイックガイド(真北基準)

おすすめ初期方位(ショートパス)

- 北米(W/VE):30–70°(北東~東北東)

- 欧州(EU):310–335°(北西~北北西)

- オセアニア(VK/ZL):150–170°(南南東)

- 東南アジア(9M/HS/YB/DU等):210–240°(南西~西南西)

コンパス使用時は磁気偏角 ≈ −7°(西偏)を目安に補正してください(例:真方位60°→磁方位≈67°)。

※ 実運用では±10–20°でビームを振り、SNR/デコード数が最大の方向を都度確認。

時間帯の目安(JST, 季節で前後)

| ターゲット | 推奨時間帯(JST) | 理由・メモ | FT8周波数 |

|---|---|---|---|

| 北米西~中部 | 深夜~早朝 00:00–05:00(季節により 23:00–06:00に拡張) | 両エンドの夜間+グレーライン重なり。西→中部→東へと時差順に開けやすい。 | 7.074 MHz(FT8標準) ※運用状況により少し上下へ |

| 北米東部 | 早朝 04:00–07:00 | 日本の夜明け前後とNAの夕~夜が重なる。 | |

| 欧州(西~中欧) | 早朝 05:00–08:00(冬季はやや遅め) | 日本の夜明けとEUの夕~夜が重なる。ロングパス試行は夜~明け方。 | |

| オセアニア(VK/ZL) | 夕~深夜 18:00–24:00 | 近距離DX。日本の夕方~夜のF層安定時に強い。 | |

| 東南アジア | 夕~夜 19:00–23:00 | 近~中距離。夜間のD層消失でS/Nが上がる。 |

季節・SFI/Kpで前後します。グレーライン(現地の日の出/日没±1h)を軸に、実測でピーク方位を掴むのが近道。

回転機のクイック・プリセット(東京都基準)

※ ±10–20°振って最大SNRを探索。

144 MHz用ベランダ設置アンテナ

144 MHz(2m帯)用で、ベランダに設置できるアンテナを教えてください

GPT 5 Thinkingの回答

144MHz(2m帯)ベランダ設置アンテナ設計集

クイック結論(用途別おすすめ)

ベランダ取り付けは手すりクランプ+短ポール(~1.5 m)が扱いやすく、宅内へは低損失同軸(5D-FB/LMR‑240 等)推奨。

A) 1/4λ ミニ・グラウンドプレーン(垂直・全方向)

設計図(寸法)

ポイント

- 給電は同軸直結(芯=垂直、網=ラジアル)。

- ラジアルを30–45°下げるとZ≈50Ωになりやすい。

- ベランダ内側へ同軸を引く際はチョーク(フェライト#43ビーズ10個程度)でコモンモード低減。

| 材料例 | 数量 | 備考 |

|---|---|---|

| φ3–5 mm 真鍮/銅線(またはステンレスロッド) | 約2.5 m | エレメント+ラジアル |

| ベランダクランプ+短ポール(~1.5 m) | 1式 | 手すり保護パッド推奨 |

| 同軸 5D-FB/LMR‑240 等 | 必要長 | 屋外用+自己融着 |

B) 1/2λ ノンラジアル・ホイップ(垂直・ワイド・ラジアル不要)

外観図(手すり固定)

ポイント

- ラジアル不要でベランダ設置と相性良し。市販モービル基台+同軸で容易。

- 近隣ノイズの影響が少ない傾向。FM/レピータの実用度が高い。

- 整合ユニットは市販品流用が簡単。自作なら1:4~1:9トランス+微調Cで。

| 部材 | 仕様 | 備考 |

|---|---|---|

| ホイップ | 長さ 0.95×λ/2 ≈ 0.99 m | テレスコでも可 |

| 整合箱 | 小型IP65ケース+トロイダル | 50Ω化 |

C) 5/8λ ホイップ(垂直・実効利得↑)

設計概略

- 電気長5/8λで地表付近にメインローブ→実効利得が取りやすい。

- 基部にシリーズコイルで整合、短いカウンターポイズ(30–40 cm)数本で安定。

- 全長は1/2λより長いがベランダでも実装可能。

目安寸法

| 項目 | 初期値 | 備考 |

|---|---|---|

| 放射エレメント | ≈ 1.24 m | 端効果込み |

| 基部コイル | 数μH | 実測SWRで巻数調整 |

| 短ラジアル | 0.30–0.40 m ×2–3 | 水平~やや下げ |

D) スリムジム / J-Pole(垂直・薄型で目立たない)

寸法(おおよそ)

- スリムジム:全高 ≈ 1.5–1.6 m(折返し含む)。

- J-Pole:放射部 ≈ 1/2λ ≈ 1.04 m、スタブ ≈ 1/4λ ≈ 0.52 m、間隔 20–30 mm。

- 給電点:スタブ下端から 40–60 mm 付近でSWR最小点を探る。

メリット

- 細長くフラットでベランダ壁面に沿わせやすい。

- ラジアル不要。市販マグネット基台流用やタイラップ固定で施工容易。

E) HB9CV(二素子ビーム/ベランダ前出し)

初期寸法(144 MHz)

| 要素 | 長さ(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 反射器 | ≈ 1.05 m(≈0.50λ) | |

| 給電(ドライバ) | ≈ 1.00 m(≈0.48λ) | 位相ラインで2素子結合 |

| 素子間隔 | ≈ 0.25 m(≈0.12λ) | ブーム短 |

HB9CVは専用の位相給電線が必要(同相化)。市販完成品の利用が最も簡単です。

設置

- 短ブーム(~0.5 m)をベランダ外に前出しできれば実装可。

- 手すりに水平に固定し、ブームは水平、素子も水平で設置。

- 同軸はブーム直角方向へ引き回し、フェライトチョークを追加。

配線・同軸・チョークの推奨

- 同軸は 5D-FB / LMR‑240 以上。屋外部は自己融着+耐候テープで防水。

- チョーク:144 MHzでは #43材ビーズ×10〜15個を給電点直下に。もしくは同軸5〜6巻(φ8–10 cm)。

- 室内引き込みはサッシ用フラット同軸(損失増)より、貫通+防水の方が性能安定。

注意・法規・安全

- 管理規約・景観・隣戸越境・避雷を遵守。アンテナは手すり外側に突出しすぎないこと。

- 人体近接:144 MHzは近接時の局所曝露に注意。送信時はアンテナから離隔を確保。

- 落下防止:二重固定(クランプ+ワイヤ)と落下防止ワイヤを必ず。

カット寸法の早見(144.0 MHz基準/初期値)

| タイプ | 放射エレメント長 | 補足 |

|---|---|---|

| 1/4λ GP | 0.495 m | ラジアル 0.52 m ×4 目安 |

| 1/2λ ホイップ | 0.99 m | 整合必要(ラジアル不要) |

| 5/8λ ホイップ | 1.24 m | 基部コイル+短ラジアル |

| J‑Pole | 放射 1.04 m/スタブ 0.52 m | 間隔 20–30 mm |

| HB9CV | Drv 1.00 m/Ref 1.05 m | 間隔 0.25 m、位相線必要 |

最終寸法は設置環境で変動します。SWRメータ/アナライザで1–5 mm単位の微調整を。

アンテナの設計については、三面図とまではいかないが、設置時の注意事項などの細かい事項の説明も詳しく回答されており実用的。

EHB9CV(二素子ビーム)アンテナの斜視外観図を描けるか?

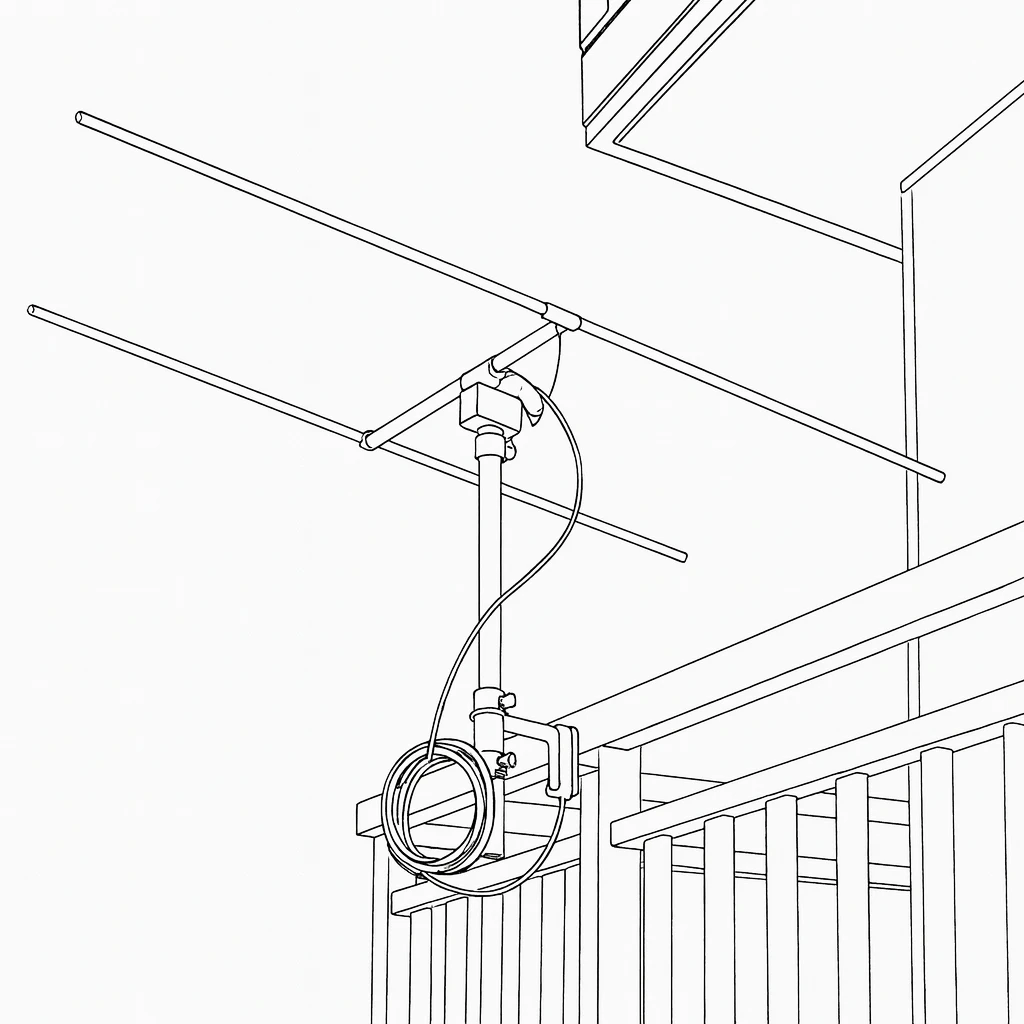

EHB9CV(二素子ビーム/ベランダ前出し)をベランダに設置した状態の外観の斜視図を、canvasを使って作成できますか

GPT 5 Thinkingの回答

HB9CV(二素子ビーム)ベランダ設置 斜視外観図(144 MHz)

斜視外観図(ベランダ前出し・手すりクランプ固定)

図は概念的な斜視です(スケール厳密ではありません)。現物はお使いのHB9CVの指示寸法に従ってください。位相給電の取り回しはメーカー・設計により異なります。

設置チェックリスト

- 固定:手すりクランプ+Uボルト+落下防止ワイヤの三重化。

- 偏波:水平に揃える(素子もブームも水平)。

- ノイズ:室外機・太陽光パワコン方向を避ける。S/Nが悪ければ方位を微調整。

- 同軸:給電点直下にフェライト#43×10–15個でチョーク。屋外部は自己融着+耐候テープで防水。

はい、作成しました。

キャンバスに「HB9CV(二素子)ベランダ設置 斜視外観図(144MHz)」を追加しています。

含まれる要素:

- ベランダ手すりクランプ+短ポール、ブーム前出しの斜視図

- 反射器/ドライバ(水平素子)、素子間隔、位相箱/位相線の位置

- 同軸の取り回し(ブーム直角→ポール→室内)とチョーク位置

- 落下防止ワイヤ、ビーム方向の矢印

- 主要寸法の目安(Ref≈1.05 m、Drv≈1.00 m、間隔≈0.25 m)

このまま印刷・コピペ可です。

「左側に固定金具」「反射器をベランダ側」「ブーム長○○cm」など、実機・ベランダ条件に合わせたレイアウト変更や、固定金具の型番入り部材表の追記もすぐ反映できます。

ベランダ設置 斜視外観図は、添付図のように表示されました。文字列同士が重なり合って見えにくくなっています。文字列の配置を調整して文字列が見えるように修正できますか

GPT 5 Thinkingの回答

HB9CV(二素子)ベランダ設置 斜視外観図 v2(144 MHz)

斜視外観図(ベランダ前出し・可読版)

※ すべてのパスは fill="none" を指定し、重なりを避けるためラベルは白背景+リーダー線でオフセット配置しています。

修正しました!

キャンバスに 「HB9CV(二素子)ベランダ設置 斜視外観図(144MHz)v2(文字可読版)」 を追加し、次を対応しています。

- すべての線オブジェクトに fill=”none” を明示(黒い塗りつぶし防止)

- ラベルは 白背景のボックス+リーダー線 に変更し、図形からオフセット配置

- 反射器/ドライバ/素子間隔/位相箱/位相線/同軸/クランプ/落下防止ワイヤ/ビーム方向の各ラベルを重ならない位置へ再配置

この版で見づらい箇所があれば、指示いただければさらに微調整します(例:文字サイズ、色、矢印の位置、拡大図の追加など)。

GPT 5 Thinkingに図の修正を依頼したが完全には修正されない。また、ドライバ(給電素子)と反射器を繋ぐ構成(ブーム)は描かれておらず、ブームを支持する構成(マスト)の位置もおかしい。

平面の設計図などはHTML形式で綺麗に出力できていたが、斜視図の場合は、スケールや文字列同士の間隔などの根本的な改善が必要。

EHB9CV(二素子ビーム)アンテナの斜視外観画像を描けるか?

図ではなく、画像で出力するように依頼してみた。

HB9CV(二素子ビーム/ベランダ前出し)をベランダに設置した状態の外観画像を作成できますか。

図ではなく、画像で作成できるかということです

GPT 5 Thinkingの回答

ベランダの手すりに取り付けるための取付金具のところや、ドライバと反射器の長さの関係など、怪しい点があるが、外観画像としては上出来。思った以上の仕上がりだった。

ちなみに「HB9CV(二素子)」についてGoogle検索で調べたところ、下記外観を有するアンテナだった。

八木アンテナかと思ったが、Google検索の「AIによる概要」によると、八木アンテナとは給電方式が違うとのこと。

Google検索(AIによる概要)

HB9CVアンテナは、スイスのルディ・バローニ(コールサイン:HB9CV)によって考案された、2つのエレメントで構成される指向性アンテナです。八木・宇田アンテナと同様に高い利得と優れた指向性を持つ一方、八木アンテナよりもコンパクトに設計できる点が特徴です。

構造と動作原理

HB9CVアンテナの構造と動作原理は以下のとおりです。

構造

- 約1/2波長のエレメントを2本使用します。

- 2本のエレメントは約1/8波長の間隔でブーム上に配置されます。

- 同軸ケーブルで2本のエレメントに給電する「位相差給電」を採用しています。

動作原理

- 2本のエレメントに逆位相で給電することで、一方のエレメントで発生した電波をもう一方のエレメントが誘起・反射します。

- これにより、特定方向への電波の放射が強められ、高い指向性が生まれます。

- エレメント間隔を1/4波長とする一般的な八木アンテナよりも、短いエレメント間隔で高利得を実現しています。

特徴

HB9CVアンテナには、以下のような特徴があります。

- コンパクト: エレメント間隔が短いため、全体を小型化でき、軽量で扱いやすい。

- 高利得・高指向性: 少ないエレメント数でも高い利得と優れた指向性を得られる。

- 優れたF/B比: 特定の方向(前面)の感度が高く、背面からの干渉(不要な信号)を効率的に抑制します。

- 移動運用に最適: 軽量・コンパクトなため、持ち運びや設置が容易で、アマチュア無線の移動運用で広く使われています。

主な用途

HB9CVアンテナは、アマチュア無線では特に50MHz帯(6mバンド)でよく用いられます。その利便性から、ベランダへの設置や、アウトドアでの手軽な運用にも適しています。

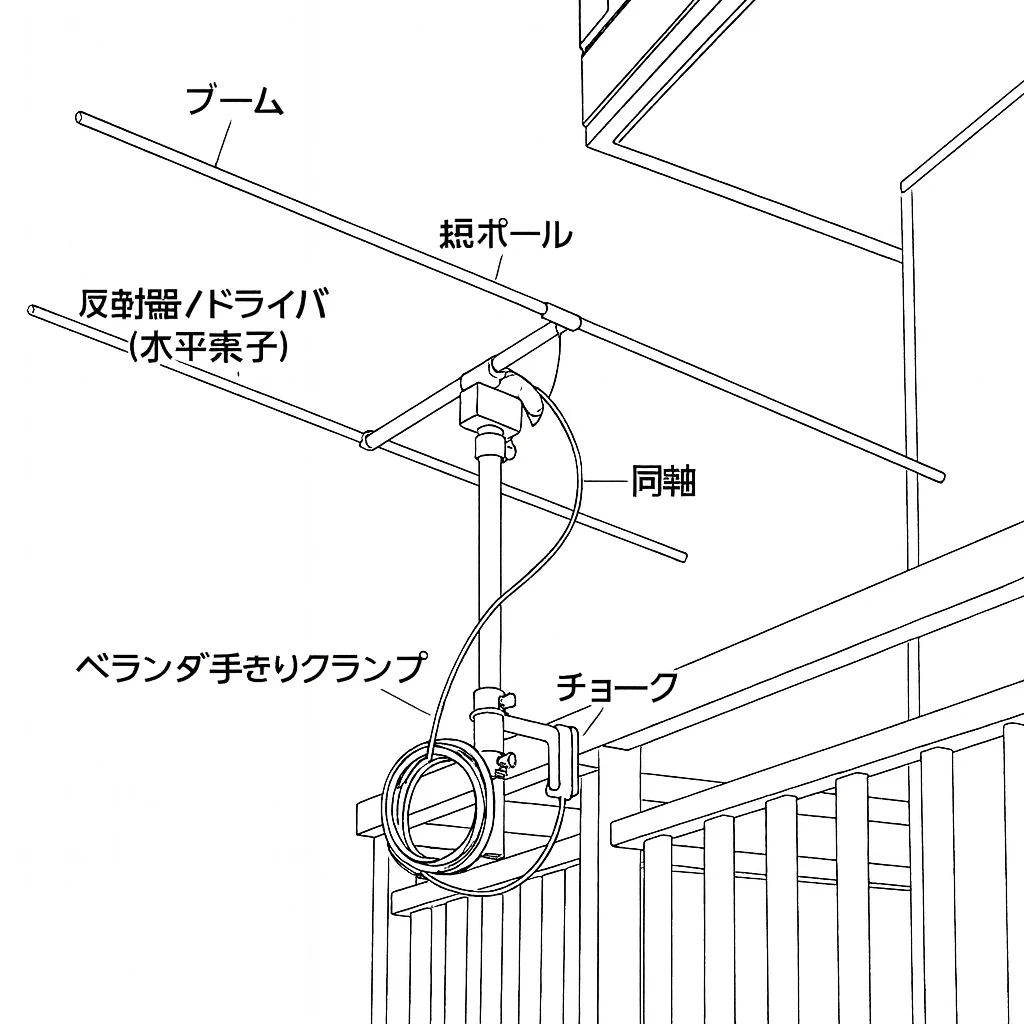

EHB9CVアンテナの斜視外観画像を線画に変換できるか

EHB9CVアンテナの斜視外観画像(線画)にラベルを付けられるか

EHB9CVアンテナの斜視外観画像を線画に変換し、その画像に、各部の名称等のラベルを追加できるかを試した。

上図のようにラベル付けはでき、文字同士が重ならないように配置されているが、各部の名称が間違っていたり、引き出し線の引き出し位置が間違っている箇所がある。

線画へのラベル付けは、修正を指示すれば実現できそうであるが、この程度の画像なら、画像編集ソフトで、ラベルを追加した方がストレスなくできそう。