2025年10月9日にVisual Studio Codeのアップデート内容が公開(発表)されたのでその内容を調査した。

公式リリースノート(英語):September 2025 (version 1.105)。

(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。

GPT 5 Thinking の回答に関連図や補足説明を追加した内容(抜粋)

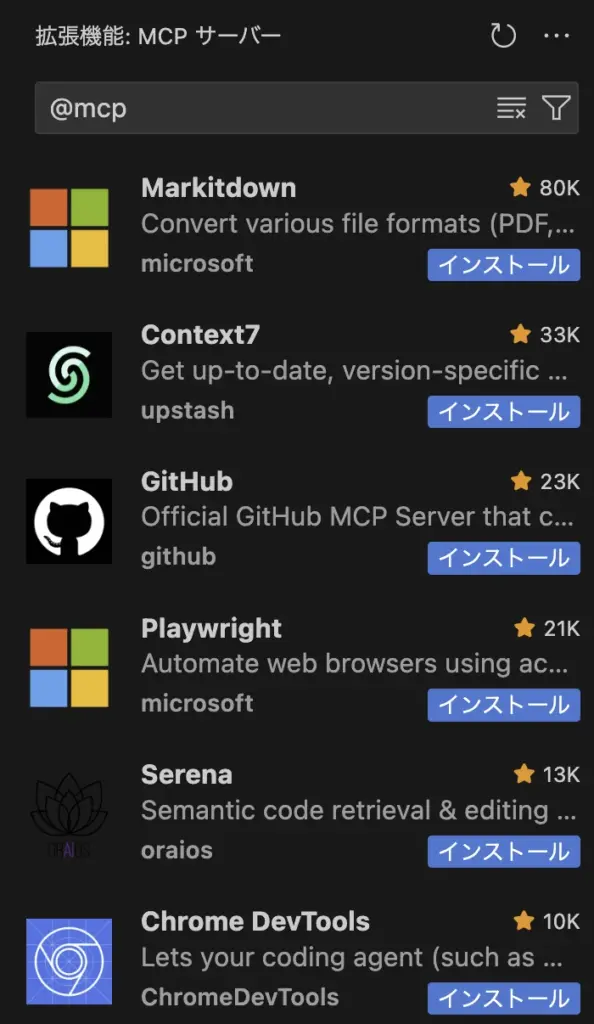

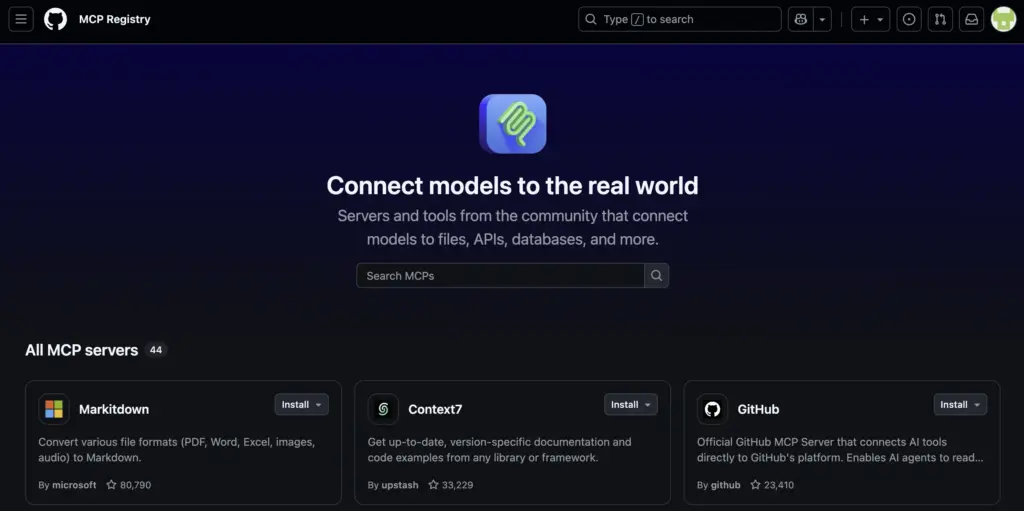

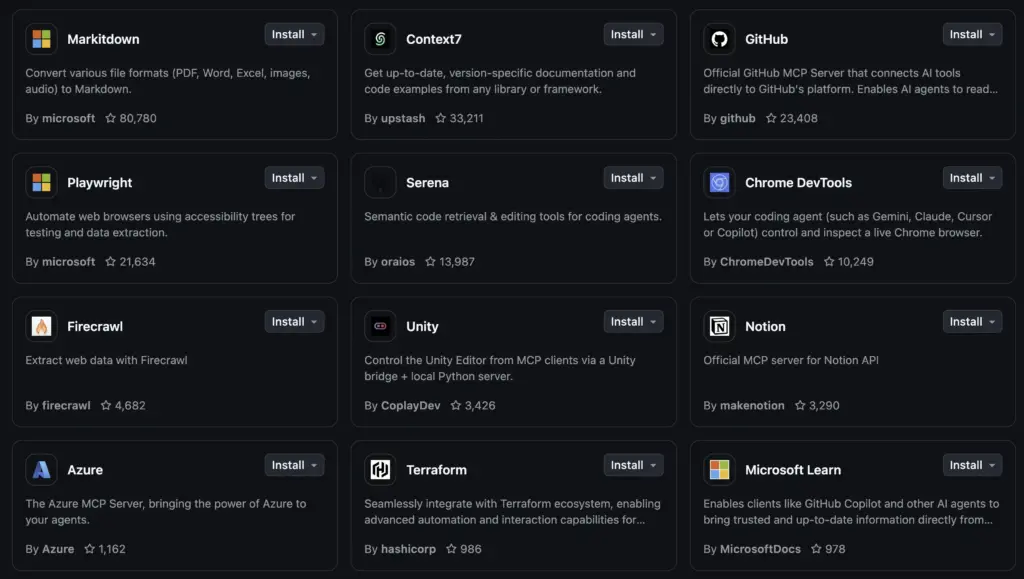

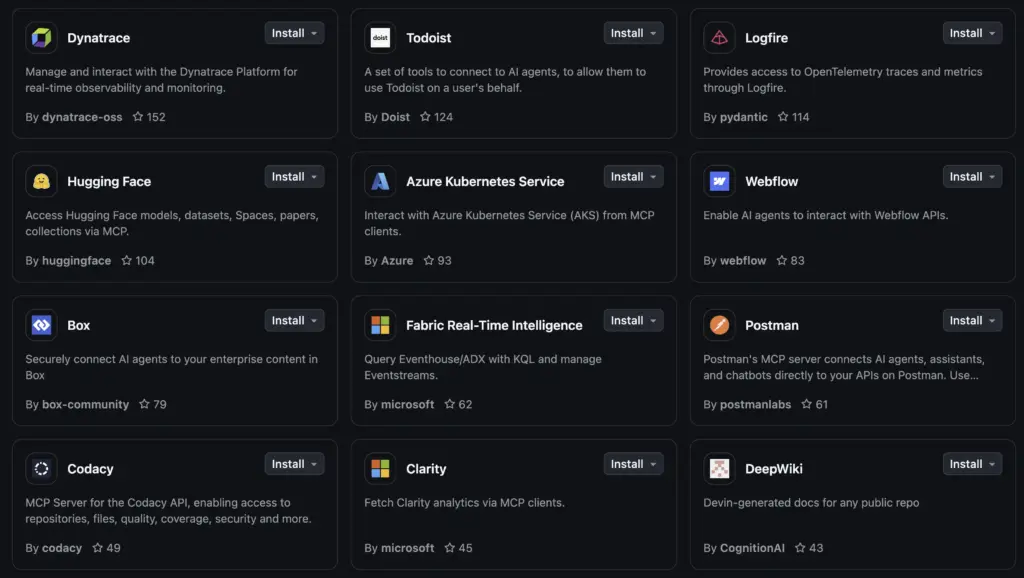

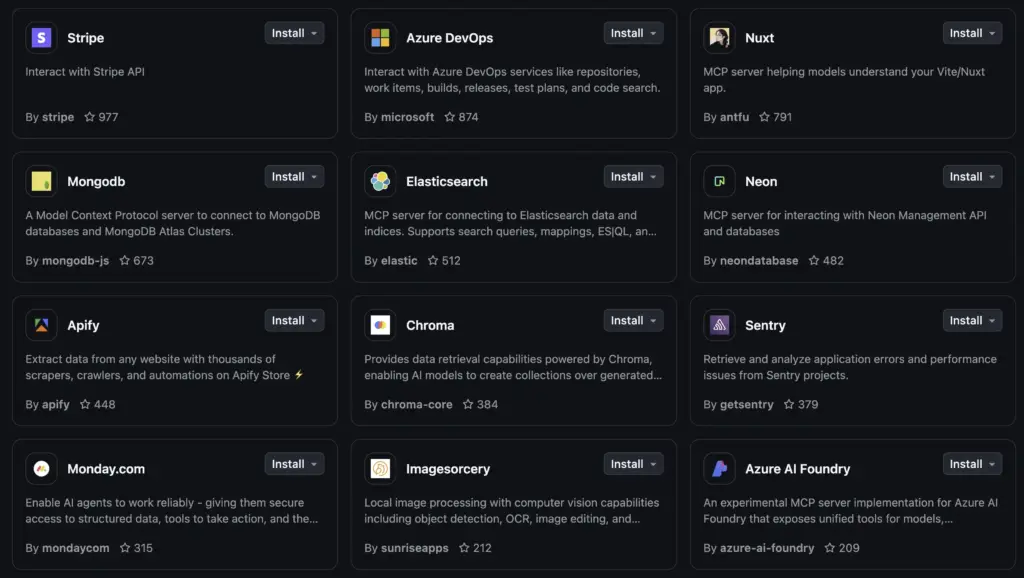

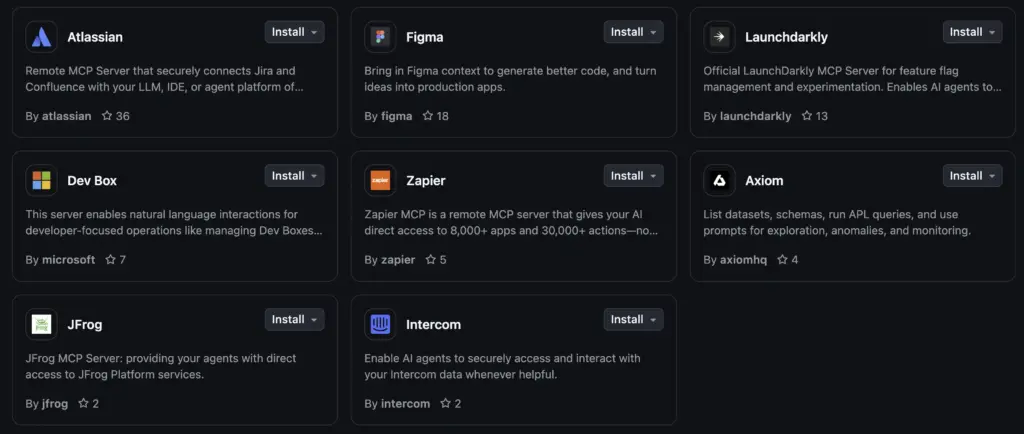

MCPマーケットプレイス(プレビュー)

拡張機能ビューからMCPサーバーを検索・導入可能(chat.mcp.gallery.enabled で有効化)。(Visual Studio Code)

(解説ページ(https://code.visualstudio.com/updates/v1_105)説明)

VS Code に MCP マーケットプレイスが組み込まれ、ユーザーは拡張機能ビューから直接 MCP サーバーを参照し、インストールできるようになりました。

これはGitHub MCP レジストリを活用しており、エディター内で直接 MCP サーバーを検索・管理できるシームレスなエクスペリエンスを提供します。

注:この機能は現在プレビュー段階です。

まだすべての機能がご利用いただけない可能性があり、エクスペリエンスに若干の不具合がある可能性があります。

MCPサーバーの自動起動

チャット送信時に新規/古いMCPサーバーを自動起動。

不要なダイアログは避け、注意が必要な場合はチャットにインジケータを表示(chat.mcp.autostart)。

(Visual Studio Code)

GPT 5 Thinking の解説

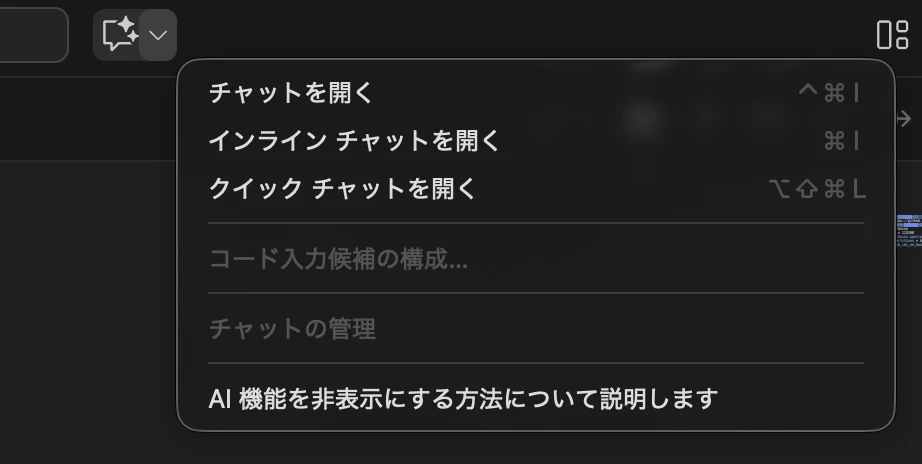

以下の手順で「MCPサーバーの自動起動」(chat.mcp.autostart)が働く“チャット画面”を開けます。

1) チャットビュー(サイドバーの画面)を開く

画面上部の Chat メニュー → Open Chat を選ぶ (日本語メニューでは「チャットを開く」)

もしくは ショートカット:

・Windows / Linux: Ctrl+Alt+I

・macOS: ⌃⌘I

これでサイドバーの「チャット」ビューが開きます。(Visual Studio Code)

2) 自動起動を有効にする(既定で有効の場合あり)

- 設定で

chat.mcp.autostartを有効にします(設定検索で「autostart」や「MCP」を入力)。

この設定が有効だと、チャットにメッセージを送ったタイミングで、追加/更新されたMCPサーバーが自動で起動します。必要な操作がある場合は、チャット上にインジケータが出ます。(Visual Studio Code)

3) (任意)MCPギャラリーを使う

- MCPサーバーを簡単に追加したい場合は

chat.mcp.gallery.enabledを有効化し、Chatビューから探して導入できます。(Visual Studio Code)

4) 動作確認

- Chatビューを開く → 下部入力欄に質問を入力して送信

- 送信直後、該当MCPサーバーが未起動/更新ありなら 自動で(再)起動

- 初回信頼が必要などのケースでは、チャット内に注意表示が出ます(ダイアログは極力出ず、Chat内で案内されます)。(Visual Studio Code)

5) うまく起動しない場合のヒント

- ChatビューのMCPサーバー一覧から手動で再起動できます。(Visual Studio Code)

- ポリシーやInsidersの不具合で設定がグレーアウトする例が報告されています(企業管理/一時的バグ)。その場合は安定版更新や設定ポリシーを確認してください。(GitHub)

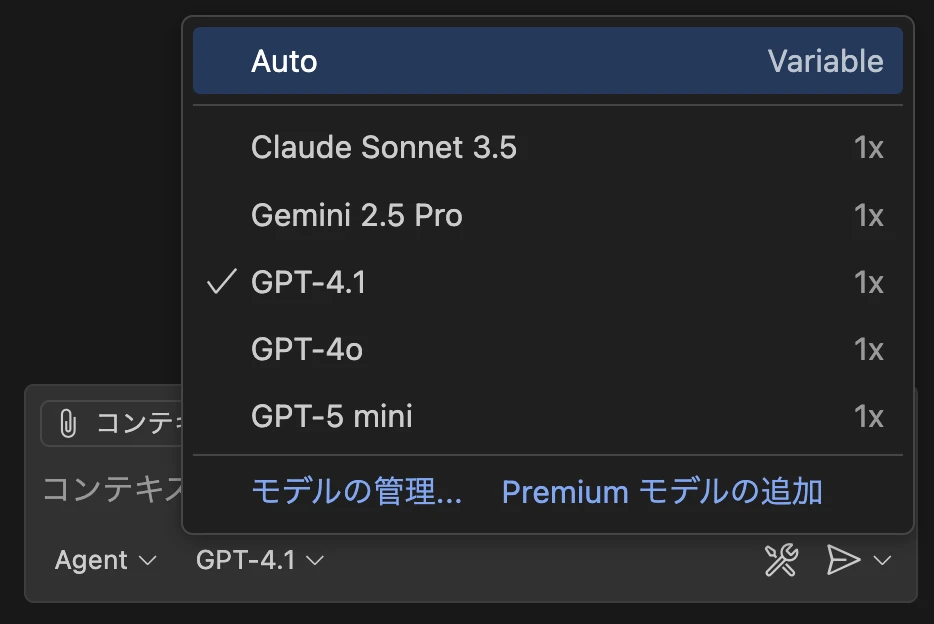

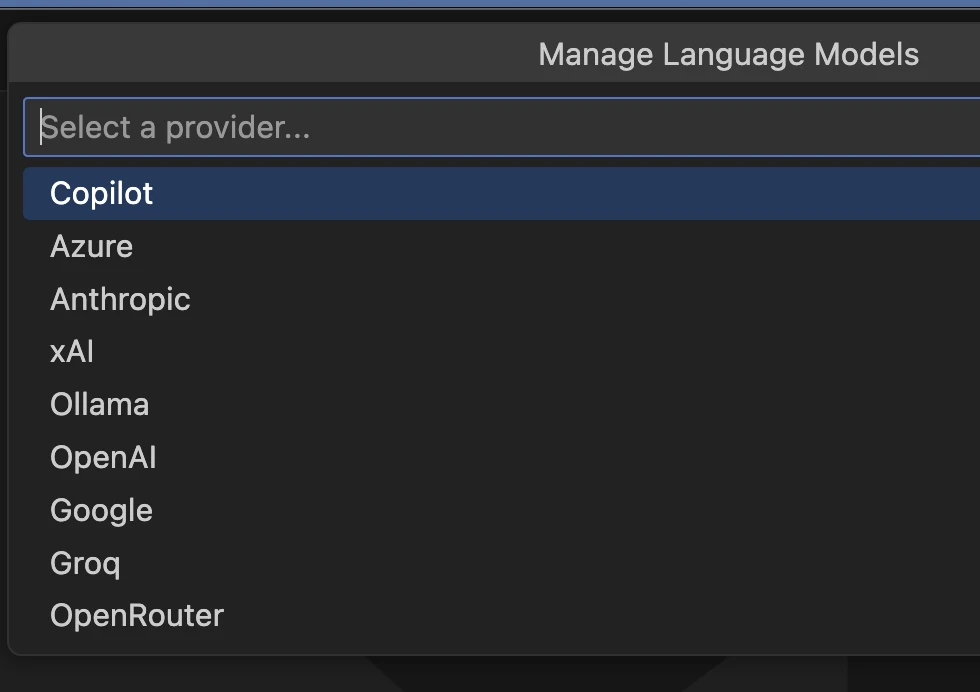

モデル対応の更新

GPT-5-Codex、Claude Sonnet 4.5 をチャットで選択可能(プラン/設定に依存)。(Visual Studio Code)

(解説ページ説明)

デフォルトでは、チャットは基本モデルを使用して、コーディング、要約、知識ベースの質問、推論など、幅広いタスクに対して高速で優れた応答を提供します。

ただし、このモデルだけに限定されるわけではありません。

それぞれに独自の強みを持つ様々な言語モデルから選択できます。

AIモデルの詳細な比較については、 GitHub Copilotドキュメントの「タスクに最適なAIモデルの選択」をご覧ください。

ご利用のチャットモードによって、利用可能なモデルのリストが異なる場合があります。

例えば、エージェントモードでは、ツール呼び出しを適切にサポートするモデルのみがリストに表示されます。

(注) モデル選択のプルダウンメニューが表示されるかは、プロバイダーなどのログイン状態・設定状態などに依存するようであり、このメニューが表示されていない場合もある。

また、Premiumモデルの追加については確認していない。

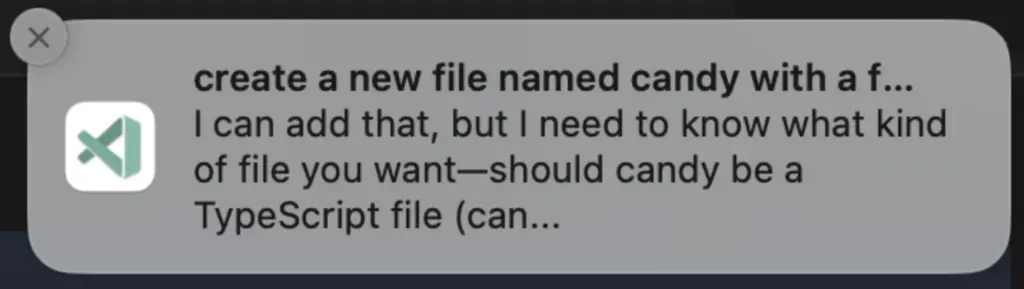

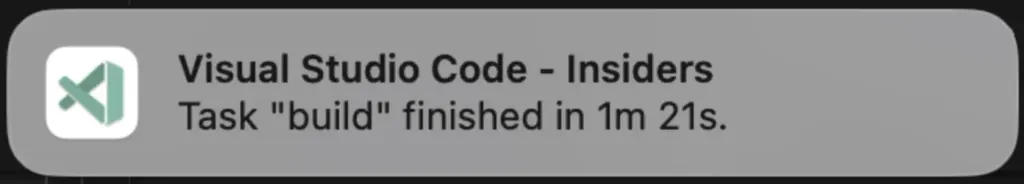

チャット応答のOS通知

ウィンドウが非フォーカス時、応答プレビュー付きトーストを表示

(chat.notifyWindowOnResponseReceived)。(Visual Studio Code)

(解説ページ説明)

VS Code 1.103では、VS Codeウィンドウがフォーカスされていないときにユーザーの確認を必要とするチャットセッション用のOS通知を導入しました。

今回のリリースでは、この機能を拡張し、チャット応答の受信時にOSバッジと通知トーストを表示するようになりました。通知には応答のプレビューが含まれており、選択するとチャット入力にフォーカスが移動します。

(補足) OSの「通知」で、ユーザーの確認を必要とするチャットや、長時間タスクが完了したことを通知するチャットが表示されるということらしい。

Chain of thought(実験的)

思考トークンを折りたたみ表示(chat.agent.thinkingStyle)。(Visual Studio Code)

(解説ページ説明)

思考の連鎖は、モデルが応答する際にその推論過程を表示します。

これは、デバッグやモデルが提供する提案の理解に役立ちます。

GPT-5-Codexの導入により、思考トークンはチャット内で展開可能なセクションとして表示されるようになりました。

(追記)AIに質問すると、その推論過程が表示されるが、その表示が階層構造で表示され展開可能であるということらしい。

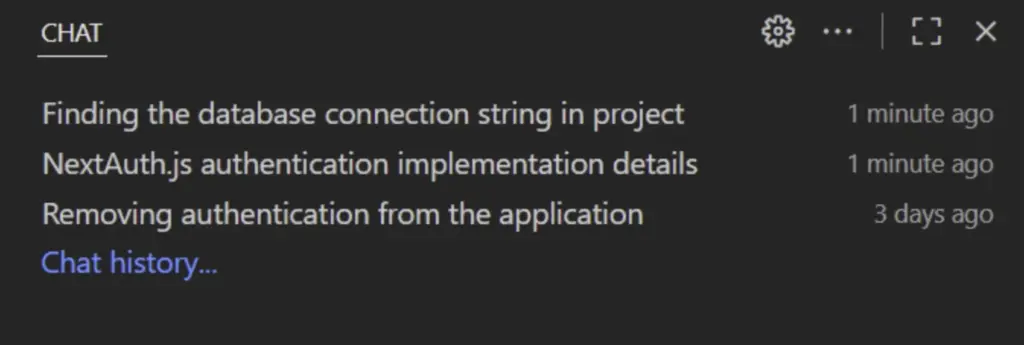

最近のチャットセッションを表示(実験的)

chat.emptyState.history.enabled で有効化。(Visual Studio Code)

(解説ページ説明)

今回のリリースでは、この機能をさらに強化し、最近のローカルチャットの会話を表示するようになりました。

これにより、中断したところからすぐに再開したり、過去の会話を再び確認したりできるようになります。

ネストされた AGENTS.md ファイルのサポート (実験的)

(解説ページ説明)

ワークスペースで複数の AI エージェントを使用する場合、AGENTS.mdワークスペースのルートにある Markdown ファイルで、すべてのエージェントに対するカスタム指示を定義できます。

VS Code は、このファイル内の指示を、このワークスペース内のすべてのチャットリクエストに自動的に適用します。

この機能は現在一般提供されており、デフォルトで有効になっています。

プロジェクトの異なる部分に異なる指示を適用したい場合は、サブフォルダ内の複数のAGENTS.mdファイルを使用するのが便利です。

例えば、フロントエンドコード用に1つのファイル、バックエンドコード用に別のファイルを用意するといったことが可能です。この機能は現在試験段階。

チャット用ターミナルのプロファイル

OS別に起動シェルを指定(chat.tools.terminal.terminalProfile.*)。(Visual Studio Code)

(解説ページ説明)

プラットフォーム固有の設定を追加しました。

チャットツール.ターミナル.ターミナルプロファイル.windows、

チャットツール.ターミナル.ターミナルプロファイル.osx

チャットツール.ターミナル.ターミナルプロファイル.linux

ターミナル内で実行ツールによって起動されるシェルを構成します。

"chat.tools.terminal.terminalProfile.osx": {

"path": "bash", // bash instead of zsh

"args": [], // non-login instead of login on macOS

"env": {

"COPILOT": "1" // environment variable that can be used in init scripts

}

}チャット専用のシェルは、通常のシェル設定からインタラクティブな要素を簡素化または削除し、エージェントが使いやすくするのに役立ちます。

同時に、通常の環境とシェル起動スクリプトは変更されません。

ターミナル入力の自動応答(実験的)

chat.tools.terminal.autoReplyToPrompts を追加。(Visual Studio Code)

(解説ページ説明)

オプトイン設定を導入しました。

これにより、 Confirm? y/n のような、ターミナル内の入力プロンプトに自動的に応答できるようになります。

チャット入力欄で使える “履歴ナビ” ショートカット

今開いているチャット(同じスレッド)で、自分が過去に送ったプロンプトを上下にたどって再利用できます。

GPT 5 Thinking の解説

何ができる?

- 前の自分のメッセージに移動:

⌥⌘↑(Option+Command+↑) - 次の自分のメッセージに移動:

⌥⌘↓(Option+Command+↓)

→ 入力欄のテキストが、その時のプロンプト内容に置き換わります。

必要なら編集してそのまま送信できます。

使いどころ

- さっき送った指示に一言だけ直して再送したい

- 同じ定型の冒頭/追記事項を再利用したい

- 連続試行で微調整の差分検証をしたい

動かないときの確認

- フォーカスがチャットの入力欄にあること(エディタやターミナルにあると反応しません)

- 同じチャット内の履歴だけが対象(別スレッドの履歴は出ません)

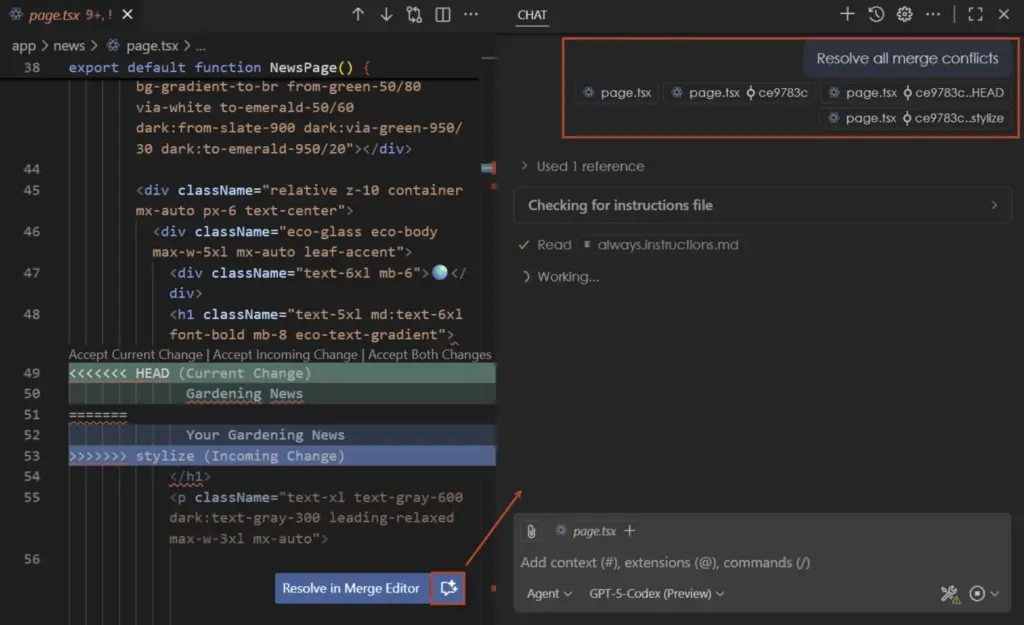

AIでマージコンフリクト解消

コンフリクトファイルを開くとエディタ右下からチャット駆動で解決案を提示。AGENTS.mdでカスタム可。(Visual Studio Code)

(解説ページ説明)

Gitマージ競合マーカー付きのファイルを開く際に、AIを使ってマージ競合を解決できるようになりました。

エディターの右下に新しいアクションを追加しました。

この新しいアクションを選択するとチャットビューが開き、マージベースと各ブランチの変更をコンテキストとしてエージェントフローが開始されます。

GPT 5 Thinking の解説

画像はVS Codeでのマージ競合をAI(チャット)で解消する流れを示しています。

要点をパーツ別に説明します。

① エディタ側(左)

<<<<<<< HEAD … ======= … >>>>>>> stylizeの競合マーカーが入ったpage.tsxを開いています。- 行頭に 「Accept Current/Incoming/Both Changes」 のボタンが出ており、手動での解決も可能。

- 下部の 「Resolve in Merge Editor」 を押すと、VS Codeの専用マージエディタで左右比較しながら解決できます。

② チャット側(右)

- 右上の 「Resolve all merge conflicts」 は、開いている競合をチャット経由で一括解消するアクション。

複数ファイルの競合があるときに有効です。 - その下の丸いチップ(

page.tsx/page.tsx○ce9783c..HEAD/…stylizeなど)は、AIに渡している参照(どのブランチ/リビジョンの内容を文脈に含めたか)を表します。 - 「Checking for instructions file」→「Read

always.instructions.md」は、リポジトリの方針ファイル(命名規則・コードスタイル等)を自動で読み取り、解決方針に反映している様子です。

③ 入力欄まわり(チャット下部)

- 入力欄のチップ

page.tsxは、このファイルを文脈に追加した状態でプロンプトを送れることを示します(#で追加できるケースも)。 - Agent / Model セレクタ(例:GPT-5-Codex (Preview))で使用するエージェント/モデルを切り替え可能。

- ハサミのアイコンは「提案を適用」系のアクション(モデルによる解決提案を差分として当てる)を示すことがあります。

使い方の流れ(実践)

- 競合ファイルを開く

- 右側のチャットで「このファイルの競合を解消して」と指示

- 必要なら

#page.tsxを追加、リポジトリ規約ファイル(always.instructions.mdなど)も文脈に含める

- 必要なら

- チャットが解決案のパッチを提示 → 適用ボタンで差分を当てる

- 複数ファイルなら右上の 「Resolve all merge conflicts」 でまとめて提案→適用

- 最後にマージエディタまたは通常の差分で目視確認→保存→テスト

コツ

- 規約ファイル(instructions/guides/linters)をリポジトリに置いておくと、AIがプロジェクト流儀に合わせて解決しやすくなります。

- 自動解消後もビルド・テストで破壊的変更がないか確認を(型・importの崩れに注意)。

- 片方の変更を丸ごと採る場合は、手動の Accept ボタンのほうが速いこともあります。

この図は「AIを横に置いて、人手と自動を行き来しながら競合を解く」構図だと思えばOKです。

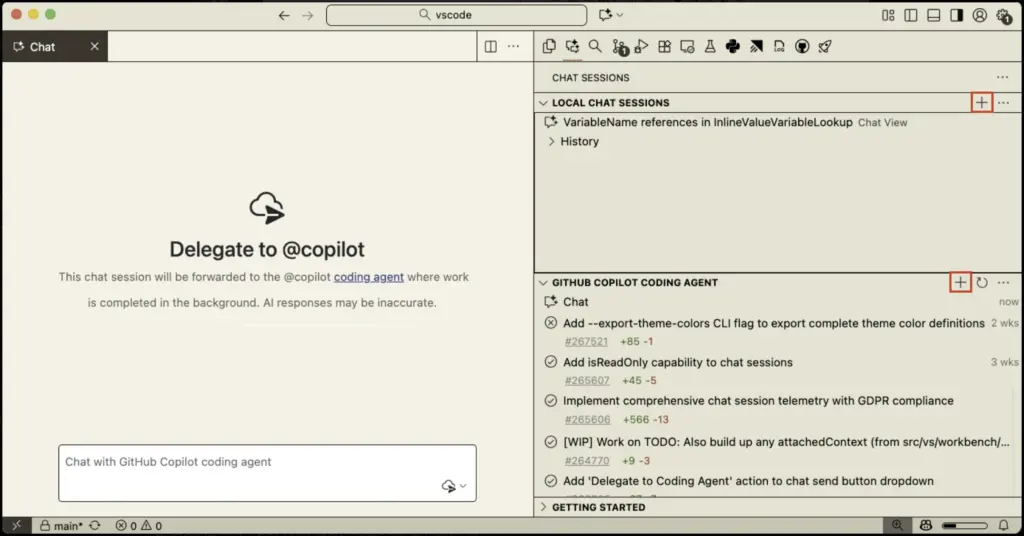

チャットセッションビューの機能強化

(解説ページ説明)

チャットセッションビューは、ローカルチャット会話とリモートコーディングエージェントセッションの両方を一元的に管理できる場所です。

このビューでは、複数のAIセッションを同時に操作し、その進行状況を追跡し、長時間実行されるタスクを効率的に管理できます。

このリリースでは、チャット セッションのエクスペリエンスを強化するために、いくつかの UI の改良とパフォーマンスの改善を行いました。

- チャット セッション ビューでは、複数のコーディング エージェントを監視するためのステータス バー トラッキング、セッション管理用のコンテキスト メニュー、各セッションの詳細なコンテキストを提供する豊富な説明などの機能が引き続きサポートされます。

- ビュー ヘッダーの「+」ボタンを使用して、新しいセッションをすばやく開始します。

GPT 5 Thinking の解説

画像の機能は 「Agent sessions(チャットセッション)ビュー」 まわりの強化点です。

要は、ローカルのチャットと リモートの“コーディングエージェント”への委譲セッションをひとつの場所で並行管理できるビューです。

何ができる?

- 複数セッションを同時管理

ローカル会話(左の通常チャット)と、GitHub Copilot などのリモート実行エージェントへの委譲タスクを右ペインで一覧。長時間実行の進捗も追跡できます。 - 進捗・状態の横断把握

ステータスバー連携で、複数のコーディングエージェントの実行状況(実行中/完了/失敗など)を一目で確認。 - 右クリック(…メニュー)の操作

セッションごとに 名前変更・停止/再開・ログ確認・削除 などの管理が可能。 - リッチな説明表示

各セッションには依頼内容・対象ファイル・開始時刻などの説明が付くので、後から見返しても文脈が分かります。

UIのポイント(説明図に対応)

- 右ペインの上部に 「Chat Sessions」 セクション

- LOCAL CHAT SESSIONS:端末内で行う通常のチャット

- GITHUB COPILOT CODING AGENT など:リモート実行の委譲セッションのグループ

- 右上の 「+」ボタン:新しいセッションを即作成(ローカル/リモートどちらも開始の入口)

- 左ペインのチャット入力にある 「Delegate to …」(送信ボタンドロップダウン)

→ ここからリモートのコーディングエージェントへ委譲して実行を開始

使い方(最短手順)

- チャットを開く(Copilot のチャット画面)

- 入力欄の送信ボタン横の▼から “Delegate to <エージェント名>” を選ぶ

- 右ペインの Agent sessions に新しい行が現れ、実行中の進捗が流れます

- 必要に応じて …(コンテキストメニュー) から 停止/再開/名前変更/削除 を操作

表示場所の切り替え

- 設定

chat.agentSessionsViewLocation- 例:サイドバーか下パネルのどちらに出すかを選べます(作業スタイルに合わせて配置変更)。

こう使うと便利

- 重い処理は委譲(依存解決・ビルド・テスト・データ生成)→ 進捗は右ペイン/ステータスバーで監視

- タスクを並列で走らせて横断管理(Aブランチのビルド、Bでテスト生成、CでLint 修正など)

- 履歴を残す:説明テキスト付きで後追いが容易。再実行・微修正もスムーズ

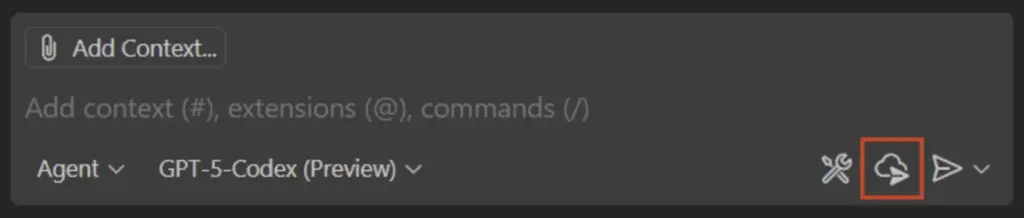

リモートコーディングエージェントへの委任

(解説ページ説明)

リモートコーディングエージェントと連携する際の典型的なシナリオは、まずローカルチャットセッションでタスクの議論と計画を行い、コードベースのコンテキスト全体にアクセスできるようにします。

その後、実装作業をリモートコーディングエージェントに委任します。

リモートエージェントはバックグラウンドでタスクに取り組み、解決策をプルリクエストとして作成します。

Copilot コーディング エージェントが有効になっているリポジトリで作業している場合、チャット ビューに[コーディング エージェントに委任]ボタンがデフォルトで表示されるようになりました。

委任アクションを使用すると、ファイル参照を含むチャット会話のすべてのコンテキストがコーディングエージェントに転送されます。

会話がコーディングエージェントのコンテキストウィンドウの容量を超える場合、VS Code は自動的に情報を要約し、ウィンドウに収まるように圧縮します。

GPT 5 Thinking の解説

これで何が起きる?

- そのチャット依頼を ローカル実行ではなく、リモートのコーディングエージェントに渡して実行します。

- 依頼が走ると、右側(またはサイドバー)の Agent sessions(チャットセッション)ビューに新しいセッションが作成され、進捗・ログ・結果をそこで追えます。

- 長時間処理(ビルド、テスト生成、大量コード変換など)に向いています。

VS Codeは作業を続けながらバックグラウンドで進行します。

使い方(最短)

- 入力欄に指示を書く(必要なら Add Context… で対象ファイルやフォルダを添付)。

- モデル/エージェントを選ぶ(下部の Agent ▾ / モデル名)。

- 送信ボタンの左の 雲+矢印 を押す → 委任開始。

- 押さずに普通の送信(三角アイコン)を使うとローカルのチャット応答になります。

うまく出ない/動かないとき

- サインイン:Copilotや接続先のプロバイダに未サインインだと委任先が出ません。

- 権限:組織ポリシーで委任が制限されていないか確認。

- 場所の確認:進捗は Agent sessions ビューで確認(設定

chat.agentSessionsViewLocationで表示場所を切替可能)。

使い分けの目安

- 通常送信(三角) … すぐ答えが欲しい、ローカルの軽い相談。

- 委任(雲+矢印) … 重い処理・時間のかかる自動化を任せて並行作業したいとき。

このボタン=「今の指示をリモート実行に回すスイッチ」と覚えると分かりやすいです。

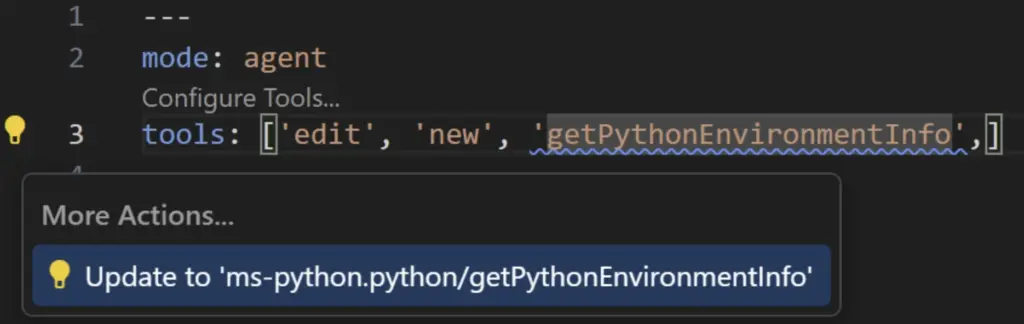

完全修飾ツール名

(解説ページ説明)

プロンプトファイルとカスタムチャットモードを使用すると、使用可能なツールを指定できます。

組み込みツールとMCPサーバーまたは拡張機能が提供するツールとの名前の競合を避けるため、プロンプトファイルとチャットモードで完全修飾ツール名をサポートするようになりました。

これにより、不足している拡張機能やMCPサーバーの検出にも役立ちます。

ツール名は、所属するMCPサーバー、拡張機能、またはツールセットによって修飾されるようになりました。

例えば、 の代わりにまたはをcodebase使用します。search/codebaselist_issuesgithub/github-mcp-server/list_issues

以前の表記法も引き続き使用できますが、コード アクションによって新しい名前に移行できます。

GPT 5 Thinking の解説

画像は 「ツール名を “完全修飾名(Fully Qualified Name)で書く” 方式に変わった」ことを示しています。

何が変わった?

- これまで:

'getPythonEnvironmentInfo'のように短い名前だけでツールを指定 - これから:

<拡張機能ID>/<ツール名>の形式で指定- 例:

ms-python.python/getPythonEnvironmentInfo

- 例:

- 目的: 同名ツールの衝突防止・呼び出し元の明確化(どの拡張のツールかが一目で分かる)

画像の意味

tools: ['edit', 'new', 'getPythonEnvironmentInfo']と書いたところに波線が出て、

電球(Quick Fix) から

“Update to ‘ms-python.python/getPythonEnvironmentInfo’”(完全修飾名に更新)

を提案しています。

クリックすると自動で置き換わります。

どこに書く設定?

AGENTS.mdや*.instructions.md/.yaml(front-matter)の tools セクションなど、

エージェントが使うツールのリストを定義する箇所。

before → after の例

---

mode: agent

tools:

- edit

- new

- getPythonEnvironmentInfo # 旧: 短縮名⬇️

---

mode: agent

tools:

- vscode.edit # 例:VS Code 組み込みツールは拡張IDが付くことあり

- vscode.new

- ms-python.python/getPythonEnvironmentInfo # 新: 完全修飾名メリット

- どの拡張のツールか特定できる(同名でも混同しない)

- ワークスペース共有時に再現性が高い(他の環境でも同じツールを呼べる)

- 依存拡張が未インストールなら明確に気付ける

よくあるつまずき

- 拡張未インストール/未有効化

→ 拡張ビューで該当ID(例:ms-python.python)を入れる/有効化 - 名前が分からない

→ 電球の Quick Fix を使う/コマンドパレットで「Chat: Configure Tools」等から候補を確認 - 古い短縮名が混在

→ 検索置換で一括更新、または保存時Lint/診断の修正候補で順次置換

必要なら、あなたのリポジトリ内の AGENTS.md / 指示ファイルを走査して、未更新の短縮名 → 完全修飾名への置換リストを作成します。