下記記事で、CodexとGitHubとの連携環境について紹介したが、本記事では、Web版のChatGPTで、CodexとGitHubの連携環境を構築する手順を簡単に説明する。

(注)本記事の内容は正確性を保証するものではない。

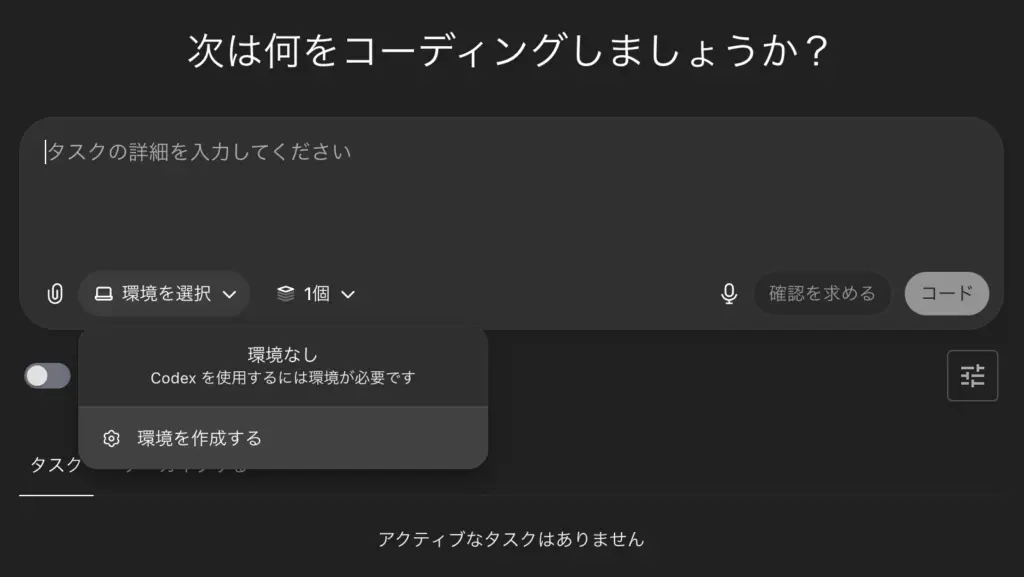

手順1:Codex画面で「環境を選択」をクリックし「環境を作成する」をクリック

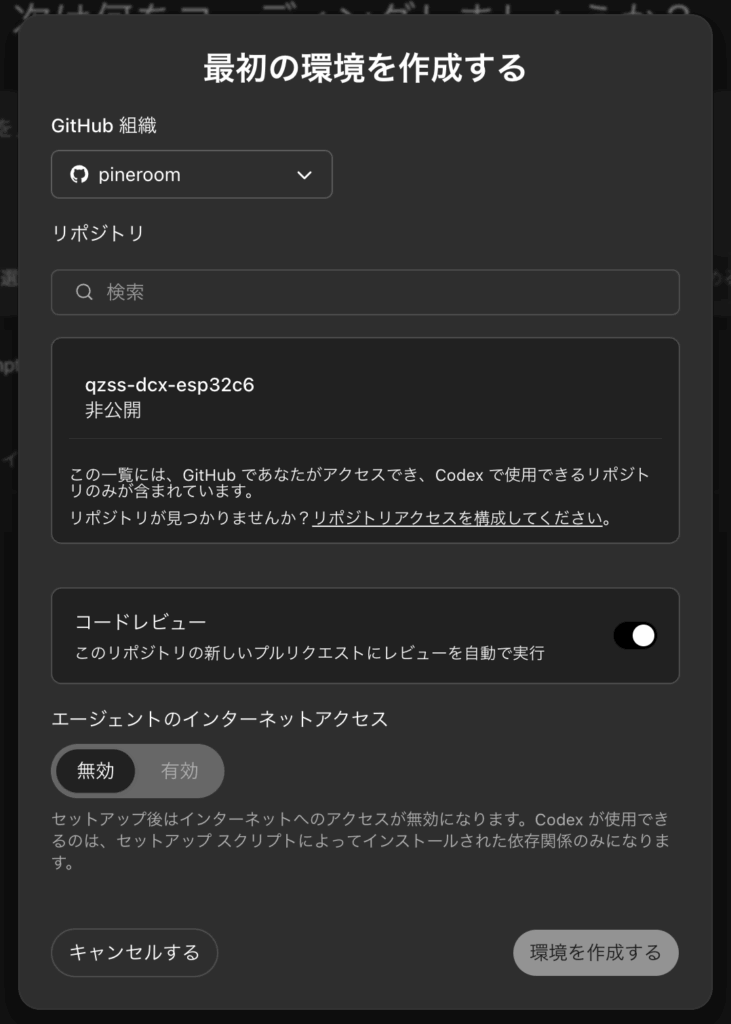

手順2:「最初の環境を作成する」という画面(下図)が表示され、リポジトリを作成していれば、候補となるリポジトリが表示されるので、連携するリポジトリをクリック

(注)連携するリポジトリをクリックして選択しないと「環境を作成する」をクリックできない。

(追記)リポジトリが表示されていない場合は、下図の「リポジトリアクセスを構成してください」を参照ください。解決しない場合は本記事の最後の「リポジトリが表示されていない場合」も参照ください。

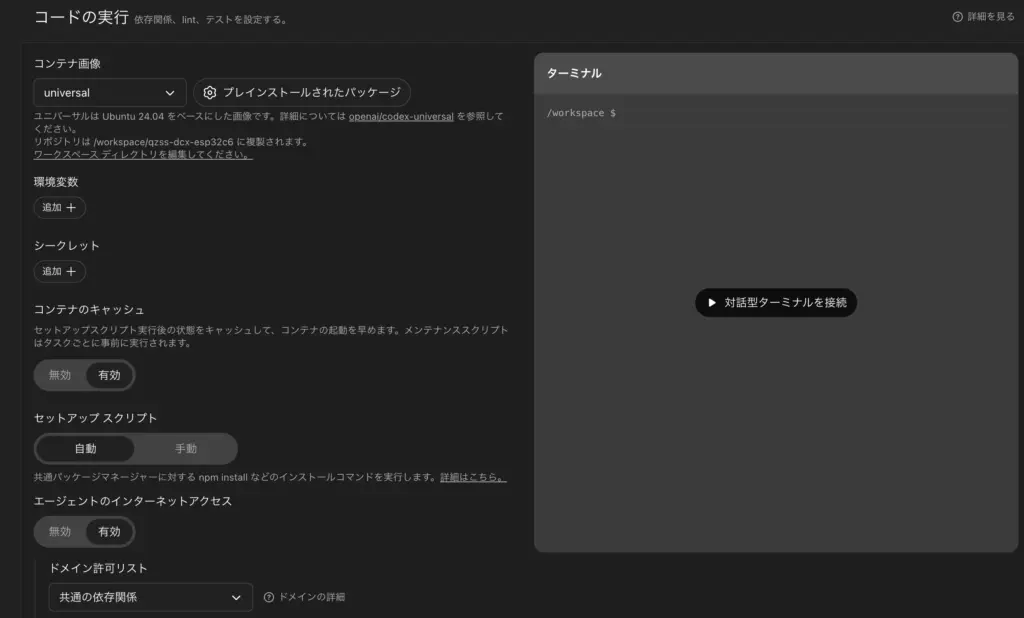

手順3:エージェントのインターネットアクセスの有効・無効を選択する

・インターネットアクセスが無効で良ければ、「環境を作成する」をクリック

・インターネットアクセスを有効にすると、手順4の画面になる

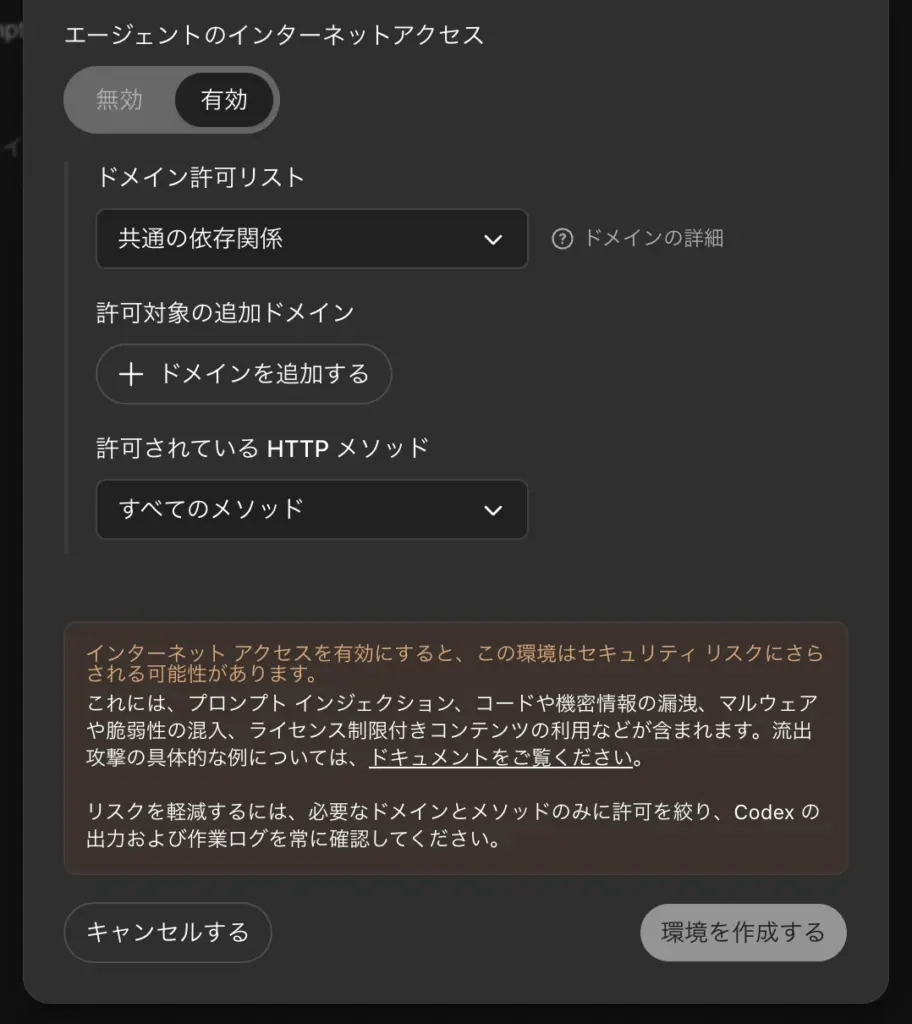

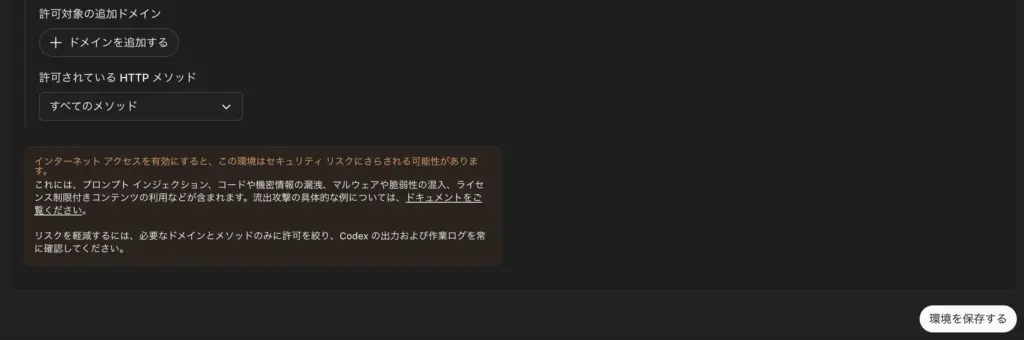

手順4:インターネットアクセスを有効にした場合の設定画面で各項目を設定

・ドメイン許可リスト:アクセスが許可されるドメインがデフォルトのものでよければ「共通の依存関係」を選択。

他に、「なし」、「すべて(無制限)」が選択できる。

・ここでは、「許可対象の追加ドメイン」と「許可されているHTTPメソッド」は下図のままとして進める

・「環境を作成する」をクリック

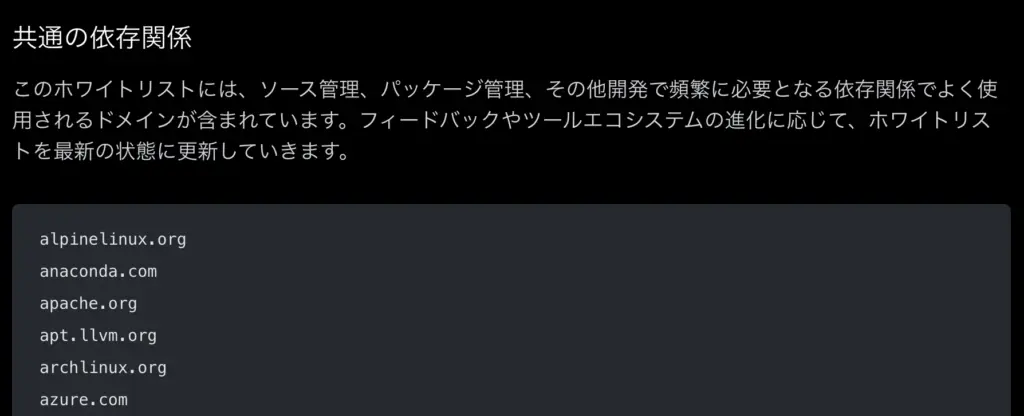

「共通の依存関係」を選択した場合に適用されるホワイトリスト(抜粋)

(このリストは「ドメインの詳細」のリンク先ページに記載されている)

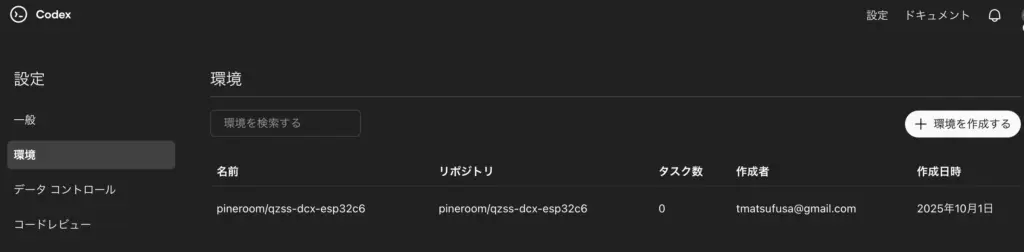

次は、作成した環境の設定を変更する場合について説明する。

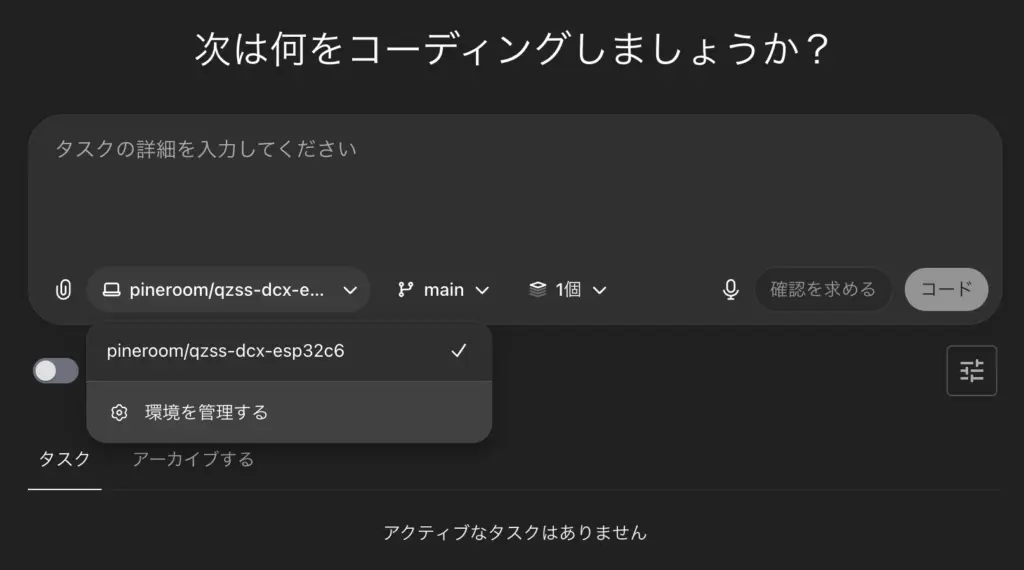

まず、環境の選択メニューをクリックし、「環境を管理する」をクリック

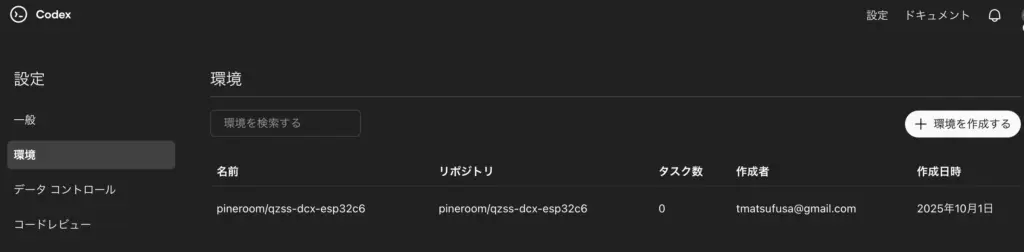

リポジトリの一覧画面が表示されるので、対象のリポジトリの「名前」をクリック

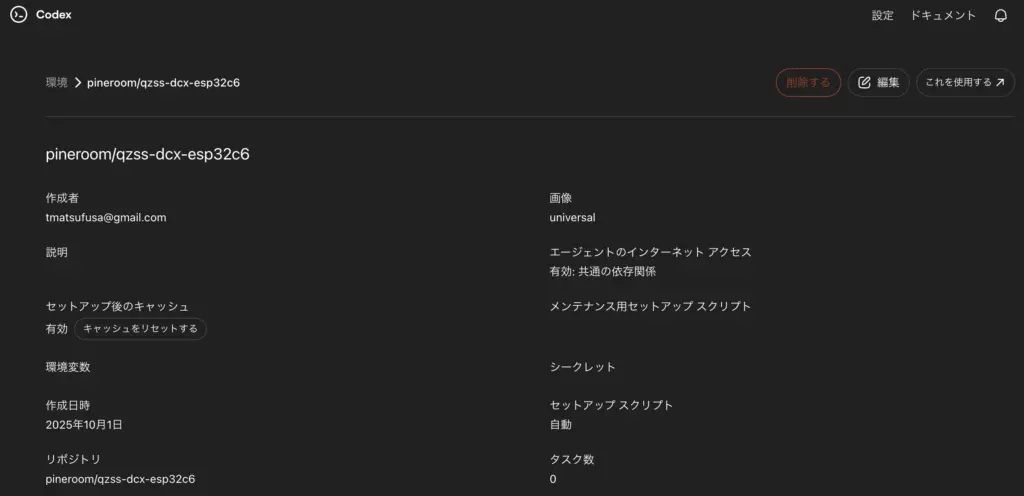

リポジトリの設定一覧画面が表示されるので右上の「編集」をクリック

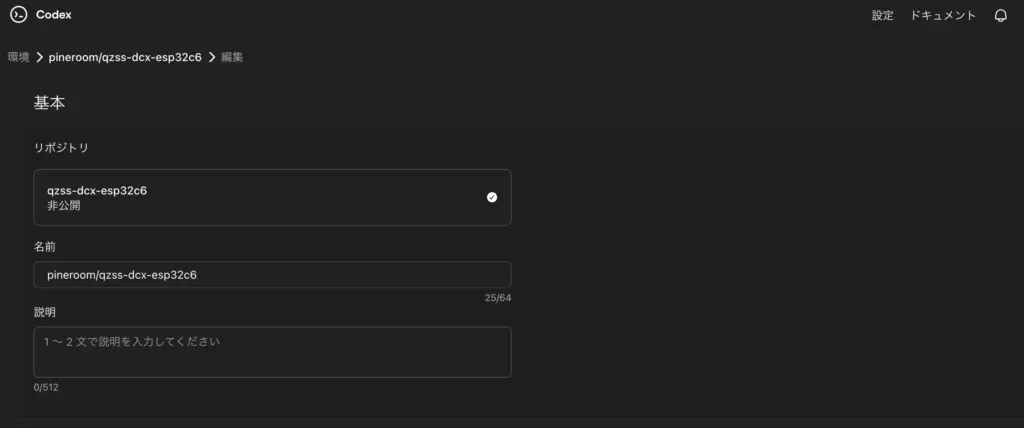

編集画面が表示される。修正後は「環境を保存する」をクリック

編集画面の各項目についてGPT 5 Thinkingに質問した。

添付画像(上図)は、Codex環境の設定の編集画面です。

それぞれの項目について説明してください

GPT 5 Thinking の回答

了解です。添付画面(「基本」「コードの実行」)で見えている各項目を、上から順にわかりやすく説明します。

基本

- GitHub 組織

- Codex からアクセスを許可した GitHub アカウント/Organization を選びます。

ここで選んだ組織配下の“アクセス許可済み”リポジトリだけが次のリストに出ます。 - 目的:どのアカウントのリポジトリを使うかを切り替えるため。

- Codex からアクセスを許可した GitHub アカウント/Organization を選びます。

- リポジトリ(検索欄+一覧)

- 選択した組織内で、Codex が権限を持っているリポジトリだけが表示されます。検索ボックスで絞り込みも可能。

- 「リポジトリアクセスを構成してください」リンクは、GitHub 側で追加のリポジトリにアクセス権を与える設定(Permissions/Repository access)へ誘導するためのものです。

- 目的:この環境が“コードのソース”として参照・操作するリポジトリを決める。

- 名前

- この Codex 環境の表示名。後から一覧で識別しやすくするためのラベル(64 文字まで)。

- 例:「qzss-dcx 実験用」「blog-builder-prod」など。

- 説明

- 環境の用途メモ(512 文字まで)。利用目的や注意点、主要ツール等を書いておくと運用がラクです。

コードの実行(依存関係、lint、テストの設定)

- コンテナ画像(例:universal)

- ベースとなる実行用コンテナイメージを選びます。

universalは Ubuntu 24.04 ベースで、多言語開発を想定した汎用スタック。 - 目的:実行 OS とあらかじめ入っている基本ツールを決める。

- ベースとなる実行用コンテナイメージを選びます。

- プリインストールされたパッケージ

- ベース画像に予めバンドルされている共通パッケージ群の利用可否。

オンにすると、よく使うビルドツールや言語ランタイムのセットアップが短時間で済みます。 - 追加の依存は後述の「セットアップスクリプト」で入れます。

- ベース画像に予めバンドルされている共通パッケージ群の利用可否。

- 環境変数(追加+)

- ビルド/実行時に参照させる一般的な環境変数(例:

NODE_ENV=production、PYTHONUNBUFFERED=1)。 - 機微情報には使わず、後述の「シークレット」を使うのが原則。

- ビルド/実行時に参照させる一般的な環境変数(例:

- シークレット(追加+)

- トークンやパスワード等の機微情報を安全に注入します(ログや成果物に出ない扱い)。

- 例:

GH_TOKEN、OPENAI_API_KEY、AWS_ACCESS_KEY_IDなど。

- コンテナのキャッシュ(無効/有効)

- セットアップ後の状態をキャッシュし、次回以降の起動を高速化します。

- 依存関係を頻繁に変える開発初期は無効でもよいですが、安定してきたら有効化が時短になります。

- 依存を大きく更新したのに反映されない場合は、キャッシュを無効にするか、再作成してリフレッシュします。

- セットアップスクリプト(自動/手動)

- “環境起動直後に走る初期化フェーズ”の扱いを決めます。

- 自動:プロジェクトの種類に応じて

npm install/pip install -r requirements.txt/poetry installなど、一般的なインストールコマンドを自動推定・実行。 - 手動:自分で明示的なセットアップ手順を書きます(例:

apt-get update && apt-get install ...、npm ci、make setupなど)。 - 目的:依存の導入やビルド前準備を再現可能にすること。

- “環境起動直後に走る初期化フェーズ”の扱いを決めます。

- エージェントのインターネットアクセス(無効/有効)

- セットアップ後、エージェント(タスク実行時)が外部ネットワークへアクセスできるかの制御。

- セキュリティ重視・再現性重視なら無効(ローカル資源とロックされた依存だけで動作)。

外部 API 叩きやパッケージ取得が必要なら有効。 - メモ:多くのケースでは「セットアップ時だけネット可、実行時はオフ」にすると安全性と安定性のバランスが良いです。

- ターミナル/対話型ターミナルを接続

- 右側のパネルは環境コンテナに対するシェル操作エリア。

接続すると/workspace配下(リポジトリがマウントされる場所)で手動コマンドを試せます。 - ビルド失敗の原因調査、入っているツールの確認、手動デバッグに便利。

- 右側のパネルは環境コンテナに対するシェル操作エリア。

- ワークスペースディレクトリを編集

- リポジトリをどこにマウントするか、ワークスペースのルートを微調整したいときに使います。

(モノレポでサブディレクトリを作業ルートにする等)。

- リポジトリをどこにマウントするか、ワークスペースのルートを微調整したいときに使います。

実践的な設定アドバイス

- 権限でつまずきやすい点

リポジトリが一覧に出ない → GitHub の「Repository access」で当該リポジトリを Explicit access に追加する(組織全体許可にしていない場合)。

Private リポジトリは特に忘れがち。 - Secrets の徹底

API キーやトークンは必ず「シークレット」に入れ、環境変数に平文で置かない。 - キャッシュ運用

lockfile(package-lock.json/poetry.lock/requirements.txt等)を更新したら、一度キャッシュ無効で再セットアップ→その後に再び有効化、が安定。 - ネットアクセスの方針

①セットアップで依存取得 → ②実行時はネット遮断、が再現性・安全性◎。外部 API を叩くジョブだけ個別に有効化する。

必要なら、あなたのプロジェクト(例:qzss-dcx-esp32c6)向けに「おすすめ初期設定テンプレート(環境変数/シークレット名の例、セットアップコマンド例)」も作ります。気軽に言ってください。

「コードの実行(依存関係、lint、テストの設定)」で、「依存関係」、「Lint」、「テストの設定」について、各設定項目はどのように関係しているのですか。簡単に教えてください。

GPT 5 Thinking の回答

了解です。要点だけサクッと👇

何が「Lint」「テスト」に効くのか(対応づけ)

- コンテナ画像 / プリインストール

ここで決めたOS・言語ランタイム・ツール群が、使えるリンター/テストランナーの土台になります。

例:Node系ならeslint/vitest、Python系ならruff/pytestを動かせるかがここで決まる。 - セットアップスクリプト(自動/手動)

Lint/テストに必要な依存のインストール手順を実行します。

例:npm ci、pip install -r requirements-dev.txt、poetry install。

→ これが終わって初めてeslint .やpytestが実行可能。 - 環境変数

Lint はほぼ影響なし(たまに設定を切り替える程度)。

テストは挙動を分けるフラグでよく使います(ENV=ci、DJANGO_SETTINGS_MODULE、FEATURE_X=0など)。 - シークレット

Lint では基本不要。

テストでは統合テストで外部APIモック用のキーや、CI用トークンが必要になることあり(なるべくモック推奨)。 - コンテナのキャッシュ

依存が変わらなければlint/テストの起動が高速化。

依存更新で不整合が出たら一度オフにして再セットアップ。 - エージェントのインターネットアクセス

オフでもLintや単体テストはだいたい動く(ローカル依存のみ)。

外部APIやパッケージ取得を含む統合テストはオンが必要。

原則:セットアップではオン、実行はオフ(モック重視)が安全。 - ワークスペース / ターミナル

Lint/テストが走る作業ディレクトリ。

ターミナルは失敗時の手動デバッグに使う。

全体像(1本の流れ)

- コンテナ決定 → 2) 依存インストール(セットアップ) → 3) Lint(静的チェック) → 4) テスト(単体→結合)

この順に、上の各設定が“使えるツール・入れる依存・ネット可否・速度”を左右します。

迷ったら

- Lint/単体テスト中心:ネットオフ、キャッシュ有効

- 外部連携の統合テストあり:セットアップ時オン、実行は極力オフ+モック(例外ケースのみオン)

もっと具体的に、あなたのリポジトリ(言語/フレームワーク)向けに「おすすめ Lint & テスト最小セット(セットアップコマンドと実行コマンド)」を出すこともできます。言語を教えてください。

不明点も多いが、基本的な最小限の設定は行えた。

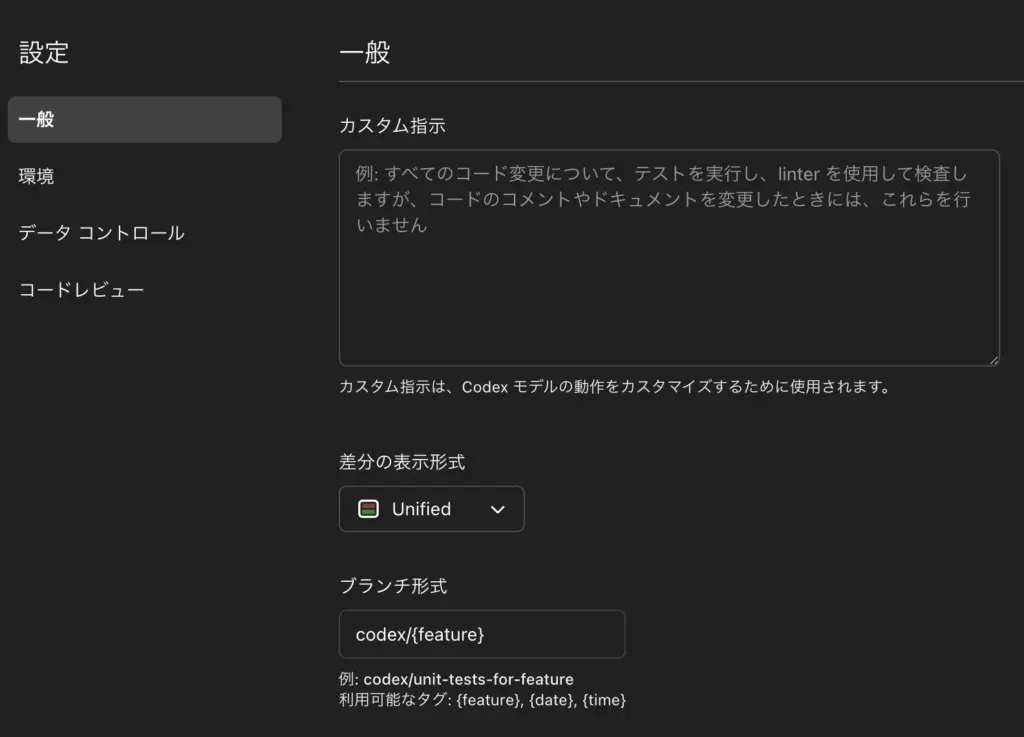

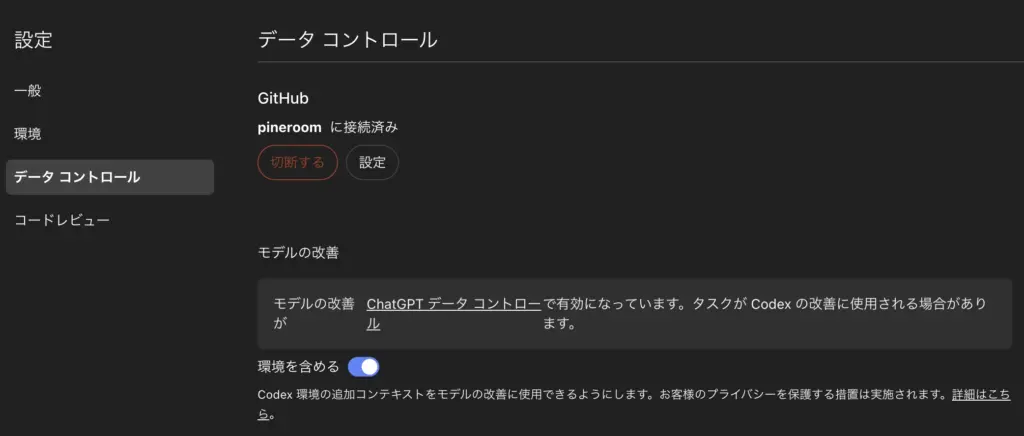

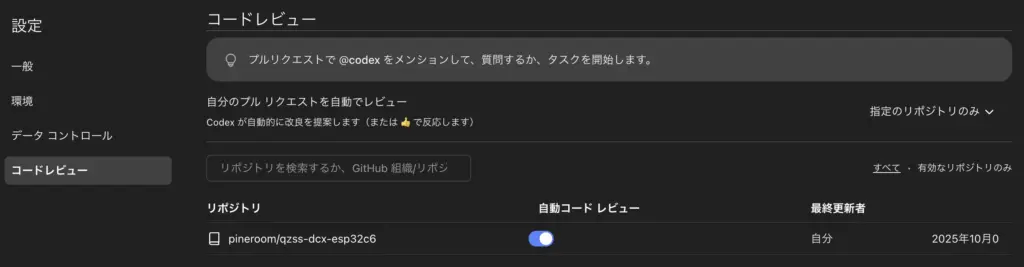

以降、Codexの設定画面(下図)の他の項目(一般、データ コントロール、コードレビュー)についてGPT 5 Thinkingに確認した内容を紹介する。

了解です。画像に写っている3つの設定タブごとに、主要な項目をサクッと解説します。

一般

- カスタム指示

Codexに“普段どう振る舞うか”を伝える欄。例のように- すべてのコード変更では「テスト実行+Lintで検査」

- コメントやドキュメントだけの変更ではそれらを省略

…などの運用ルールを書いておくと、提案や自動アクションの基準になります。

- 差分の表示形式(Unified / Split)

プルリク等の差分の見せ方を選択。- Unified: 1列で前後の変更をまとめて表示(コンパクト)。

- Split: 左右2列で旧/新を並べる(詳細比較に向く)。

- ブランチ形式(例:

codex/{feature})

Codexが作業ブランチを切る際の命名テンプレート。{feature}・{date}・{time}などのタグを差し込めます(例:codex/unit-tests-for-feature)。

共同開発時のブランチ規約をここで統一できます。

データ コントロール

- GitHub(接続済み/切断・設定)

CodexとGitHubアカウントの連携状態。- 設定: 対象組織・リポジトリ、権限のスコープを調整。

- 切断: 連携を解除。

- モデルの改善(ChatGPT データ コントロール)

あなたの利用データを“製品改善(学習)”に使って良いかの全体設定。ここはChatGPT側のデータコントロールに準拠します。 - 環境を含める(トグル)

上記“モデルの改善”を許可している場合に、Codex環境の追加コンテキスト(依存関係・実行ログ・補助メタ情報など)も改善用途に含めるかを個別に指定。

オフにすると、環境コンテキストは改善に使われません(プライバシー重視)。

コードレビュー

- @codex メンション説明

プルリクのスレッドで@codexを呼ぶと、質問に答えたり、リクエストを受けてレビュー/タスクを開始します。 - 自分のプルリクエストを自動でレビュー(トグル)

有効にすると、あなたが作成したPRにCodexが自動で改善提案コメントや👍リアクションを付けます。細かな指摘や修正案が自動で届きます。 - リポジトリの対象範囲

- 検索ボックス: 対象にしたいGitHub組織/リポジトリを検索して追加。

- 指定のリポジトリのみ: 自動レビューの対象を限定。

- 各リポジトリ行の自動コードレビュー(トグル)で、個別にオン/オフ。

- 最終更新者/最終更新日: 設定を最後に変えたユーザーと日時の記録。

(補足)

「リポジトリが表示されていない場合」

まず、下記記事の最後に記載の通り、GitHubアカウントの本人確認(ユーザー名の確認)や、どのリポジトリにアクセスできるかの確認を行ってGitHub側の設定を行ってください。それでも解決しない場合は、下記の質疑応答を参照してください。

添付画像は、CodexでGitHubと連携する環境を構築するための設定画面ですが、この画面にリポジトリが表示されない場合、GitHubのコネクターが設定されていないということでしょうか

GPT 5 Thinking の回答

いい質問です。

結論:リポジトリが出てこない=必ずしも「コネクター未設定」ではありません。 コネクター(GitHub連携)が入っていても、権限や対象範囲の設定で“表示ゼロ”になることがよくあります。

まず押さえるポイント

- 画面のドロップダウンで組織(Org)を正しく選択していない

- GitHub側で「特定のリポジトリのみ」許可にしていて、1件も選んでいない

- 組織の管理者承認/SSO承認が未完了(Pending)

- プライベートリポジトリの権限が付いていない

- 別の所有者(個人アカウント vs 組織)のリポジトリを見に来ている

- リポジトリがアーカイブ/非表示フィルタに引っかかっている

- 単純に再同期が未実行(キャッシュ)

すぐできる切り分け手順(おすすめ)

- 画面上部の「GitHub 組織」で目的の組織/個人を選び直す。

- 下部のリンク(画像の文言だと「リポジトリアクセスを構成してください」)をクリックして、GitHub側の連携設定へ。

- GitHub側で以下を確認:

- アプリ/コネクターがインストール済み(対象の組織に)

- アクセス範囲:

- テストとして一旦 “All repositories(全リポジトリ)” を選択 → 保存

- もしセキュリティ方針で「Selected repositories」のみなら、表示したいリポジトリを必ず追加 → 保存

- プライベートリポジトリへの読み取り権限が付与されている

- 組織のOwnerが承認している/SSOのAuthorizeが済んでいる(必要な場合)

- Codexの画面に戻り、更新(リロード)、または再同期。検索欄をクリアして全件が見える状態に。

- それでも出ない場合:

- 連携を一度Revoke(取り消し)→ 再接続

- 目的のリポジトリがその組織配下か(個人配下だった、Orgが違った等)を再確認

- テスト用にパブリックのダミーrepoを1つ作成して表示されるか確認(表示されれば権限/可視性の問題)

よくある落とし穴

- Org側の「Install App but Pending Approval」状態のまま

- Selected repositoriesに追加したつもりが保存していない

- Fork/Archiveを非表示にするフィルタが効いている

- 以前Agentモードでのみ接続しており、通常モードのCodex環境側で再認可していない

要点まとめ

- 表示が空でも、コネクター未設定と断定は不可。

- まずはGitHub側で“どの組織に・どのリポジトリに権限が出ているか”を確認し、範囲(All/Selected)と承認を整え、Codexで再同期してください。